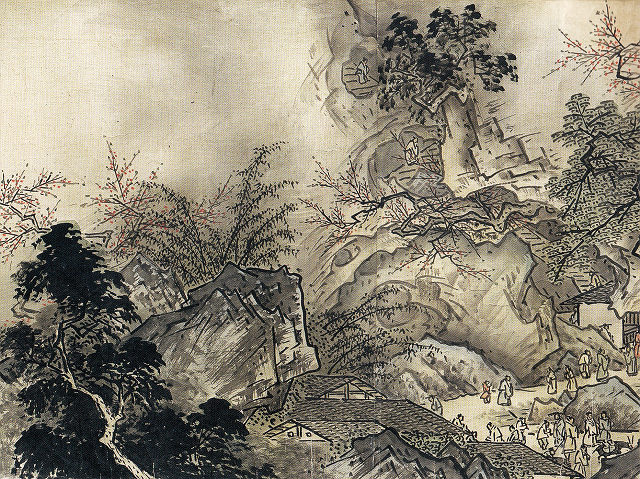

雪舟等楊「四季山水図(山水長巻)」(部分)国宝 毛利博物館蔵

雪舟等楊(1420-1502)は、備中(現在の岡山県)に生まれ、少年時代は故郷に近い井山の宝福寺に入って小僧になったと伝わっている。涙でネズミを描いたという有名な伝説も、この寺での逸話となっている。その後、京都・相国寺に入って禅修行をし、画は周文に学んだとされるが、前半生については不明な点が多い。

30代半ばで京都を離れて周防(現在の山口県)に移り、大内氏の庇護のもと雲谷庵というアトリエを構えた。以後周防を拠点として活動していたが、周防に移ってから十数年たった応仁元年、48歳の時に遣明使に参加して中国に渡ることとなり、足掛け3年中国に滞在し本場の水墨画を学んだ。

帰国後は、九州を漂白したのち豊後(現在の大分県)を訪れ、海や山の見える高台にアトリエ「天開図画楼」を構えた。雪舟のもとには制作を依頼する大名や武士たちが大勢やってきたが、雪舟は分け隔てなく対面し、まず広々とした山海の景色を眺めつつ一杯の酒を傾け、尺八を取り上げて朗々と吹き鳴らし、やがて興がのったところで筆をとったという。

参考記事→豊後府内に住み、沈堕の滝を描いた雪舟

その後はいつの頃からか再び山口の雲谷庵に戻り、ここを拠点に老年に至るまで日本の諸地方を旅したと思われ、各地で描いた写生図も伝わっている。

雪舟の弟子や私淑した画人たちも地方で活動し、山口では周徳、秋月等観、等春らが活躍した。周徳は、雪舟を継いで雲谷庵の庵主となったとされ、その後近世になって雲谷派が成立し、雲谷等顔らが活躍した。秋月等観は薩摩の豪族出身で、その近辺では弟子の等薩、等芸、等坡らの画人も活躍した。

参考記事→雪舟の後継者・雲谷派の系譜

参考記事→雪舟に学び薩摩画壇の基礎をつくった秋月等観

等春は山口の出身で、雪舟に従って北陸の加賀、能登あたりを周遊したと伝えられており、弟子には、雪舟の画統を等顔と争ったという長谷川等伯がいる。また、雪村周継は生涯東国で暮らし優れた画業を残した。

参考記事→能登が生んだ桃山時代を代表する画家・長谷川等伯

参考記事→会津・三春で活動した戦国時代の奇想の画僧・雪村周継

雪舟等楊(1420-1502)せっしゅう・とうよう

→室町水墨画の最高峰・雪舟

京都(25)-画人伝・INDEX

文献:日本美術全集9.原色日本の美術11、日本の美術12 周文から雪舟へ