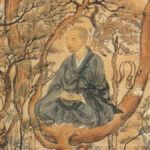

周耕「猿猴図」ボストン美術館蔵

13世紀後半の中国の画僧・牧谿が描くテナガザルは「牧谿猿」と呼ばれ、日本では室町時代から桃山時代にかけて流行した。数多くの画人が牧谿を模して猿を描いており、雪舟等楊、秋月等観、式部輝忠、土岐洞文、雪村周継、狩野松栄、長谷川等伯、土佐光信らの作品が知られる。

掲載の周耕作「猿猴図」は、それらのうちでも最も和らいだ雰囲気を持ち、和化の進んだ牧谿猿との評がある。本図に最も近いものに雪舟作と伝わっている「猿猴鷹図屏風」があり、おそらく周耕は直接牧谿を学んだというよりも、雪舟の作品を通して学んだものと思われる。

周耕(不明-不明)は、『本朝画史』によると、大和(現在の奈良県)の多武峯に住み、雪舟に画技を学び、水墨の山水をよく描いたという。掲載の「猿猴図」にみられる「扶桑周耕」の印に加え「東海周耕」の印も確認されており、これらの印文から入明の経験がある画人とみられている。

周耕(不明-不明)しゅうこう

室町時代から戦国時代の画僧。号は扶桑周耕、東順。大和(奈良県)の多武峯に住んでいた。雪舟等楊に画技を学び、水墨の山水をよく描いたという。

京都(26)-画人伝・INDEX

文献:本朝画史、原色日本の美術17