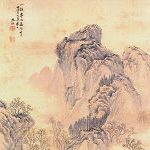

伝能阿弥「三保松原図」重文 頴川美術館蔵

日本における初期の水墨画は、黙庵、可翁、良全、鉄舟、梵芳、愚渓らが中国の絵画様式をもとに日本的なものを模索し、15世紀に入ると京都五山の禅僧たちがその中心的役割を果たした。東福寺では明兆、および明兆一派の霊彩、赤脚子、一之らが、相国寺では如拙、周文が、そして雪舟、宗湛、岳翁、松谿といった周文派の画人たちも同様に、個々に独自の画風を確立し日本的水墨画を完成させていった。

禅僧が作画活動をし、京都五山が「画院」の働きをしていた頃、足利将軍家に仕えた同朋衆のなかにも画系が出現していた。それは能阿弥を祖とする阿弥派と呼ばれた一派で、芸阿弥、相阿弥と親子3代続いた。彼らの仕事は、唐物を中心とした将軍家所蔵の美術品の管理だったが、唐物の飾りつけや鑑定・修復なども担っていた。いわば足利将軍家の芸術指南役ともいうべき立場で、豊富な中国絵画を粉本に自ら筆もとり、当代一流の絵師でもあった。

能阿弥(1397-1471)は、主要な仕事は絵画の鑑定だったが、絵師、表具師、連歌師としても多方面にわたり活躍し、東山文化を華やかに演出した。30代半ばには、表具師として鎌倉期最高峰の仏画とされる「六道絵」15幅の修復に携わった。また、連歌師としては「連歌宗匠」に任命され、8代将軍義政主催の連歌会を仕切るなど、京の雅の宗匠として名を馳せた。

掲載の「三保松原図」は、能阿弥の筆と伝わるもので、連歌の名手らしく古くから歌に詠まれた名所を題材にしている。実景描写ではないが、日本の風景を題材に水墨画山水を描いた、ごく初期の試みと思われる。

能阿弥(1397-1471)のうあみ

応永4年生まれ。室町前期の絵師・鑑定家・連歌師・表具師。姓は中尾、名は真能。号は鴎斎、春鴎斎子。子に芸阿弥、孫に相阿弥がいる。将軍足利義教・義政に仕えた。花道・香道などにも優れた。長谷川等伯の『等伯画説』に能阿弥と唐絵との関連を示す挿話がしばしば登場する。著書に『御物御画目録』『君台観左右帳記』がある。文明3年、75歳で死去した。

京都(27)-画人伝・INDEX

文献:本朝画史、日本絵画名作101選、日本美術全集9、原色日本の美術11