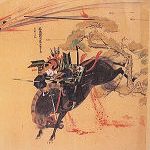

伝常盤光長「伴大納言絵巻」(部分)国宝 出光美術館蔵

「伴大納言絵巻」は、「源氏物語絵巻」「信貴山縁起絵巻」とともに日本の三大絵巻と評され、平安時代を代表する絵巻として知られる。この絵巻は、歴史上の事件に基づいた政治ドキュメンタリーもので、史実をもとにしているだけに他の2絵巻とは異なり現実味があり、劇的画面が連続的に展開し、日本独特の絵画芸術の醍醐味が堪能できるものとなっている。

題材となっているのは、貞観8年(866)の「応天門の変」で、宮廷正門の応天門が炎上するという実際に起こった事件をもとに画面は展開していく。応天門炎上の原因は放火とみられ、時の大納言・伴善男は左大臣の源信を放火犯として告発する。天皇はただちに左大臣の処罰を決定したが、そこに太政大臣の藤原良房が天皇に充分な調査を行なうように諫言し、その結果、伴大納言が自分の出世のために政敵の源信を陥れようとした策謀だったと判断され、伴大納言は伊豆国に流刑となる、というもの。

この絵巻が制作されたのは、応天門の変からおよそ300年後で、後白河法皇が「年中行事絵巻」とともに宮廷絵師の常盤光長に描かせたとされる。絵巻の詞書の最後には「いかにくやしかりけん」と記されていることからも、事件から300年たって絵巻が制作された背景には、伴善男の御霊を鎮める目的があったともいわれている。

作者とされる常盤光長(不明-不明)は、平安末期に後白河法皇の周辺で活躍した宮廷絵師とみられ、承安3年(1173)に最勝光院の障子絵を藤原隆信と合作し、平野、日吉、高野の行幸啓の場面では、参列者の面貌のみを光長が担当した、と記されていることからも、人物描写に長けていたことがうかがえる。

常盤光長(不明-不明)ときわ・みつなが

詳細な出自は不明だが、平安末期の宮廷絵師と思われる。後白河法皇の命で「伴大納言絵巻」を描き、「年中行事絵巻」制作にも中心絵師として参加したとされるが、確証はない。後世に藤原氏の出身とされ、また土佐派の祖の一人として土佐光長とも称された。

京都(03)-画人伝・INDEX

文献:日本絵画名作101選、もっと知りたいやまと絵、やまと絵日本絵画の原点