-

-

セザンヌを日本に初めて紹介した有島生馬と二科会の発足

2024/12/11

有島生馬「大震記念」 有島生馬(1882-1974)は、横浜市生まれだが、父親が薩摩川内市の出身で、鹿児島の画家との関わりは深い。文学者の兄・有島武郎、弟・里見弴とともに、有島三兄弟としても名高い。有 ...

-

-

鹿児島近代洋画第三の巨匠・和田英作

2024/12/14

和田英作「渡頭の夕暮」東京藝術大学大学美術館蔵 黒田清輝、藤島武二につぐ鹿児島近代洋画第三の先達である和田英作(1874-1959)は、明治29年に東京美術学校に西洋画科が開設された際、藤島と同時に助 ...

-

-

消えた近代日本洋画の開拓者・藤雅三

2021/7/6

藤雅三「破れたシャツ」米国ジョスリン美術館蔵 この作品は、米国ネブラスカ州オマハのジョスリン美術館に所蔵されていたもので、来歴などの問い合わせを受けた愛知県美術館の高橋秀治美術課長(当時)の調査により ...

-

-

京都の大分県画壇の草分け・高倉観崖と牧皎堂

2021/7/6

高倉観崖 福田平八郎が画壇で注目を受ける以前に、京都で活躍した大分県出身の日本画家として、高倉観崖と牧皎堂がいる。彼らは京都での大分県画壇の草分けともいえる存在で、大分県内で藤原竹郷や松本古村らが興し ...

-

-

臼杵生まれの挿絵画家・右田年英

2024/12/14

梧斎(右田年英)「新橋元禄舞」 報道錦絵などで人気を博した挿絵画家・右田年英(1862-1925)は臼杵の生まれで、14歳の時に東京に出て、歌川派の月岡芳年の門に学び、水野年方、稲野年恒とともに芳年門 ...

-

-

歌川派の開祖・歌川豊春はやはり豊後臼杵出身なのか

2024/12/11

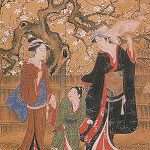

歌川豊春「観梅図」大分県立美術館蔵 歌川豊春は、浮世絵の一大流派である歌川派の開祖にあたり、門下からは、初代豊国や豊広らが出て、さらにその画系からは国貞、国芳、広重など傑出した絵師を多く輩出している。 ...

-

-

豊後南画の隆盛・田能村竹田の出現

2021/7/6

田能村竹田 左:歳寒三友双鶴図 右:稲川舟遊図 大分県立美術館蔵「歳寒三友双鶴図」は、頼山陽が賛を入れ、満徳寺法要のために豊後竹田に来ていた中津正行寺の雲華上人も追賛。さらに岡藩儒者・角田九華も賛し、 ...

-

-

官展系の熊本の洋画家

2021/7/25

山田隆憲「祭日の村娘」 黒田清輝に師事した山田隆憲(1893-1953)は、外光派のスタイルをよく受け継ぎ、大正7年文展に初入選、昭和10年には帝展無鑑査となった。京都画壇から画業を始めた間部時雄(1 ...

-

-

37歳で急逝した新進気鋭の新派画家・高橋廣湖

2021/7/6

浦田天鹿(高橋廣湖の前号)「青砥藤綱探銭図」熊本県立美術館蔵 熊本における日本画近代化の流れは、杉谷雪樵がその堰を切り、雪樵没後は門人である近藤樵仙がその路線を引き継いだ。そして、また別の流れの源とな ...

-

-

存命中に遺作展を開催された長崎洋画の先駆者・彭城貞徳

2021/7/11

彭城貞徳「和洋合奏図」 長崎出身の明治初期の洋画家としては、まず彭城貞徳(1858-1939)の名があげられる。彭城は、18歳の時に画家を志して上京、高橋由一が主宰する天絵楼に学び、さらに、初の官立美 ...

-

-

シーボルトのお抱え絵師・川原慶賀

2021/7/6

川原慶賀「洋人絵画鑑賞図」 文政6年、オランダ東インド政庁の商館付医師として長崎出島に赴任したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(1796-1866)は、日本の門人に西洋医学などを教授するととも ...

-

-

洋風画にも通じた唐絵目利・石崎融思と長崎の洋風画家

2021/7/6

石崎融思「唐館図蘭館図絵巻」(部分) 長崎に入ってきた絵画の制作年代や真贋などを判定、さらにその画法を修得することを主な職務とした唐絵目利は、渡辺家、石崎家、広渡家の3家が世襲制でその職務についていた ...

-

-

長崎画人伝を著した唐絵目利渡辺家七代・渡辺鶴洲

2021/7/8

渡辺鶴州「一品朝天図」 唐絵目利渡辺家7代を継いだ渡辺鶴洲(1778-1830)は、長崎画人伝の著者としても知られる。長崎画人伝は、一度途絶えたような形となった渡辺家を継いだ鶴洲が、唐絵目利の中での渡 ...

-

-

古賀春江と福岡の二科会

2024/12/11

古賀春江「埋葬」 大正3年、文部省展覧会から分離して、在野の洋画団体として二科会が誕生した。その創立会員に久留米出身の坂本繁二郎が名を連ねていた関係で、坂本を慕う同郷の若い画家たちの多くが二科会に参加 ...

-

-

筑前秋月藩御用絵師・斎藤秋圃と門人

2021/7/6

斎藤秋圃「七福神酒宴図」 筑前秋月藩の御用絵師・斎藤秋圃(1769-1861)は、京都に生まれ、円山応挙に学び、応挙没後は森狙仙に師事したと伝えられる。大坂時代の秋圃は、新町遊郭の風俗を題材とした「葵 ...

-

-

雲谷派が祖となった筑後久留米藩御用絵師・三谷家

2021/7/24

左:三谷等哲「山公倒載図」右:三谷等哲「福禄寿図」 安芸国広島に生まれた雲谷派の三谷等哲(不明-1630)は、主家の断絶とともに浪人となり、子の等悦とともに筑後の久留米に移住した。久留米藩二代藩主・有 ...