-

-

アイヌ絵の終焉後もアイヌを主題に描いた木戸竹石

2021/7/6

木戸竹石「鮭漁図屏風」北海道開拓記念館蔵 明治9年に没した平沢屏山は、最後のアイヌ絵師と称され、その屏山の死をもってアイヌ絵は終焉したとされている。アイヌ絵のおおまかな定義としては「鎖国下にふくらむ好 ...

-

-

函館に滞在してアイヌを主題にした絵を描いた平福穂庵

2021/7/6

平福穂庵「アイヌ鮭漁図」 平福穂庵(1844-1890)は、秋田の角館町に生まれ、7歳で同じ町内に住んでいた四条派の武村文海に画を学び、17歳で本格的に絵を学ぶべく京都に出たが、師には就かず、写生や古 ...

-

-

養父の仕事を引継ぎ『蝦夷生計図説』を完成させた村上貞助

2021/7/6

村上貞助『蝦夷生計図説』のうち「チッフ(舟)の部・舟材の切り出し」 寛政11年の蝦夷地大調査に参加し『蝦夷島奇観』を著した村上島之允は、その後も蝦夷地の風俗や器物をさらに詳述した続編を著していたが、完 ...

-

-

谷文晁の実弟・谷元旦が描いた蝦夷地

2021/7/6

谷元旦「毛夷武餘嶋図」 寛政11年の幕命による蝦夷地大調査には、谷文晁の実弟・谷元旦(1778-1840)も産物調査の一員として参加していた。元旦がこの調査に参加したのは、15歳年長の兄・文晁が仕えて ...

-

-

幕府の蝦夷地調査に同行し『蝦夷島奇観』を著した村上島之允

2021/7/6

村上島之允『蝦夷島奇観』古説部 女神窟居図(祖先となるシツナイに流れ着いた女神の伝説) 1799(寛政11)年、異国船が頻繁に接近する蝦夷地の情勢に危機感を募らせた江戸幕府は、180人に及ぶ大調査団を ...

-

-

山形から松前に渡りアイヌ絵を描いた早坂文嶺

2021/7/6

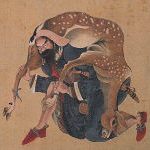

早坂文嶺「アイヌ図(神仙図)」 山形城下の旅籠町に生まれた早坂文嶺(1797-1867)は、弘化年間(1844-1848)頃に松前に渡り、松前で絵師として活動した。一説には松前藩の御用絵師とも伝えられ ...

-

-

狩猟や漁業を主な題材にした千島春里

2021/7/6

千島春里「アイヌ漁労図」 アイヌ絵の作者は経歴不明な絵師が多いが、千島春里(不明-不明)に関しても経歴を知る資料が少なく、さらに複数の名前が知られている。それは、画風の変化や展開にともなって本人が名前 ...

-

-

特異なアイヌ像を描いた雪好

2021/7/6

雪好「アイヌ喫煙の図」 雪好(不明-不明)は、経歴や生没年が不明な絵師である。作品にはいずれも「雪好」の朱文円印があるが、落款や年記がなく、作品からは生没年や経歴を知ることはできない。活動期は18世紀 ...

-

-

アイヌ絵の先駆者・小玉貞良

2021/7/6

小玉貞良「アイヌ釣魚之図」天理大学附属天理図書館蔵 「アイヌ絵」とは、蝦夷地と称されていた北海道の先住民であるアイヌの人々の生活風俗を描いた絵画のことで、「アイヌ風俗画」とも呼ばれている。アイヌは、お ...

-

-

近世北海道における最初の本格的画人・蠣崎波響

2021/7/6

蠣崎波響「夷酋列像」のうち「訥窒孤殺(ノチクサ)」ブザンソン美術考古博物館 近世の北海道は、和人地と呼ばれた道南の一部をのぞき、「蝦夷地」と呼ばれ異域とされていた。その道南の和人地・松前が、藩として成 ...

-

-

王朝絵画の要素を受け継いだ最後の画家・比嘉盛清

2021/7/6

比嘉盛清「婚姻風俗図」(部分)沖縄県立博物館・美術館蔵 明治政府による強硬な琉球処分に、琉球の王族や士族などの旧支配者層が強く反発し、沖縄の廃藩置県は本土よりもかなり遅れて、明治12年に実施された。世 ...

-

-

明治風俗の琉球美人を形成した友寄喜恒(恵克昌)

2024/12/11

友寄喜恒(恵克昌)左:「ジュリ(娼婦)図」、右:「田舎婦女図」東京国立博物館蔵提供:東京国立博物館 https://webarchives.tnm.jp/ 最後の琉球国王・尚泰王の時代に活躍した友寄喜 ...

-

-

石垣島で活躍した画家で芸能家・久場島清輝

2021/7/6

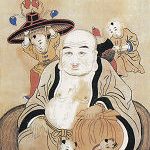

久場島清輝「彌勒と唐子図」石垣市立八重山博物館蔵 王朝末期から大正にかけて石垣島で活躍した久場島清輝(1864-1920)は、画家であり、芸能家でもあった。若いころ沖縄で役者をしていて、芝居の巡業で石 ...

-

-

八重山蔵元絵師・喜友名安信(毛裔氏安信)

2021/7/6

八重山風俗図「蔵元前における祝賀」(作者不詳)沖縄県立博物館・美術館蔵 首里王府時代、久米島、宮古島、八重山の離島には「蔵元」とよばれる王府の出先機関があり、絵師たちはその蔵元に勤務し、さまざまな仕事 ...

-

-

風俗画を得意とした泉川寛英(慎思九)と泉川寛道(慎克熙)

2021/7/6

泉川寛道(慎克熙)「うやんまあの図」沖縄県立博物館・美術館蔵 琉球文化の黄金期といわれた18世紀は、琉球絵画の全盛期でもあり、中国に留学した絵師たちが活躍した。彼ら王府の絵師たちが描き続けたのは、中国 ...

-

-

セザンヌを日本に初めて紹介した有島生馬と二科会の発足

2024/12/11

有島生馬「大震記念」 有島生馬(1882-1974)は、横浜市生まれだが、父親が薩摩川内市の出身で、鹿児島の画家との関わりは深い。文学者の兄・有島武郎、弟・里見弴とともに、有島三兄弟としても名高い。有 ...