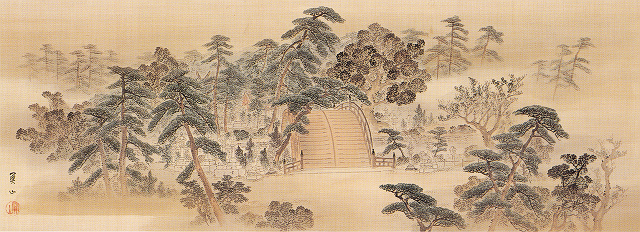

森関山「住吉風景図」大阪市立博物館蔵

江戸時代の大坂画壇において重要な流派のひとつである森派は、もともと狩野派風を描いていた森陽信、周峰、祖仙(のちに狙仙に改号)の三兄弟のうち、写生画の作風を確立した狙仙にはじまるとされる。狙仙は画題をほぼ動物画に限定し、とくに猿を描いては「狙仙の猿」と称されるほど人気を博した。

狙仙には雄仙という実子がいたが、雄仙は兄周峰の養子となり、周峰の実子徹山が狙仙の養子となり森派二代目を継いだ。徹山は京都の円山応挙にも学び、応挙風を大坂に伝えたとされる。また、徹山と応挙の子応瑞は夫人が姉妹という関係にあり、森派と円山派は画系的、姻縁的にも深いつながりを築いていった。

徹山の跡を継いで森派三代目となったのは、徹山の養子となった一鳳で、一鳳は徹山の写生的な志向を保ちながら、叙情的で軽妙な傾向を加味した洒脱な画風を確立し、大阪における森派の画風を守った。なお、同じく徹山の養子となった森寛斎は、円山派の画家として明治期の京都で活躍した。

一鳳に学んだと思われる画家に森関山(1844-不明)がいる。関山は一鳳に円山風を学んだとされており、明治17年に設立された私立浪華画学校で教員をつとめ、明治21年に大阪府立博物館内に美術館が建設される際には天井壁画の制作に携わった。

一鳳の養子とされる二鳳の生涯は不明な点が多い。二鳳に学んだと思われる吉村鳳柳(1874-不明)は、虎をはじめ猿、鹿、鶏などを細密に描く動物画を得意とし、円山派の重鎮として活躍したとされる。多くの作品が残っているが、没年は明らかになっていない。

森関山(1844-不明)もり・かんざん

弘化2年生まれ。大坂の人。森一鳳に円山風を学んだとされる。明治10年第1回内国勧業博覧会に出品。明治23年同第3回展に出品。出品時の住所は道修町。明治17年に同町に設立された私立浪華画学校で教員をつとめているが、明治初年頃の画家困窮時代に同校を設立した樋口三郎兵衛の借家に居候していたという。明治17年四天王寺所蔵「扇面法華経冊子」の摸本を制作。明治21年大阪府立博物館内の美術館が建設される際には天井壁画制作の助手となった。大正15年発行の「伊藤家初代主人之図録」に心斎橋に店舗を構えた初代伊藤九兵衛の生涯を描いた24面と一幅が掲載されており、その制作は明治15年とされる。

吉村鳳柳(1874-不明)よしむら・ほうりゅう

明治7年大阪生まれ。名は久吉。森二鳳に師事したとされる。動物画を得意とし、円山派の重鎮として活躍したとされる。没年は明らかになっていないが、一説には昭和26年没とある。

大阪(99)-画人伝・INDEX

文献:上島鳳山と大阪の画家たち、近世の大阪画人、大阪の日本画