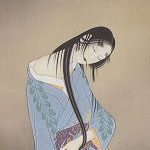

粥川伸二「南方謳歌」京都国立近代美術館蔵

粥川伸二(1896-1949)は、大阪府大島郡向井村中筋(現在の堺市)に生まれた。14歳の時に結核性骨髄炎のため右足を切断し、そのため商業学校を中退して画家を志し、はじめ堺高等女学校で絵画教師をしていた長谷川緑邦(号等仲)の指導を受け、のちに山口草平に師事した。

南蛮文化の色香を残す堺で育ち、画家としての草創期を大阪で過ごしたことが影響したのか、粥川は異国情緒あふれる作品を好んで描いた。大正7年、22歳の時に南蛮風俗画風に仕上げた「赤毛遊蕩」で第1回国画創作協会展に入選し、以後もエキゾチックな作品を同展に出品し異彩を放った。

南蛮風俗画への執着を持ち続けた粥川だが、実際に長崎を訪れたのは意外に遅く、大正14年、29歳の時だった。これ以後幾度か長崎を訪れており、その際に川原慶賀らの本格的な長崎絵を学んだと思われる。

昭和3年の国画創作協会第一部(日本画)の解散後は、新樹社の創設に参加し、同年第16回院展に初入選し、以後は新樹社展と院展に出品した。昭和20年、戦災により家屋及び作品、写生帖などがすべて焼失し、疎開先の姫路にあった作品も焼失したとされる。

粥川伸二(1896-1949)かゆかわ・しんじ

明治29年大阪府大島郡向井村中筋(現在の堺市)生まれ。明治42年大阪大倉商業学校に入学。明治43年結核性骨髄炎のため右足を切断、それを機に商業学校を中退して画家を志し、長谷川緑邦(号等仲)に師事、のちに山口草平に師事した。大正7年第1回国画創作協会展に入選。この頃から京都の知恩院崇泰院に福田豊四郎らと住み、土田麦僊の指導を受け、以後も同展に出品を続け、大正13年会友に、15年会員に推挙された。昭和3年の同協会解散後は、新樹社の設立に参加。同年第16回院展に初入選を果たし、昭和6年の新樹社解散後も院展に出品を続けた。昭和20年戦災で家屋及び作品、写生帖などをすべて焼失。同年義兄渡辺庫輔を頼って長崎に移り、昭和22年姫路に移った。昭和24年、52歳で死去した。

大阪(136)-画人伝・INDEX

文献:京都国立近代美術館所蔵名品集[日本画]、国画創作協会の全貌、日本美術院百年史6巻〔一般入選図版〕、日本美術院百年史7巻〔略歴〕