-

-

放浪の果てに餓死した木版画の鬼才・谷中安規

2024/7/19

谷中安規「春の自転車」 谷中安規(1897-1946)は、奈良県磯城郡初瀬村(現在の桜井市初瀬)に生まれた。6歳の時に母を亡くし、京城(現在の韓国ソウル市)で洋品雑貨店を開業していた父に連れられ13歳 ...

-

-

関西版画会の重鎮として活躍した前田藤四郎

2024/3/29

前田藤四郎「監的鏡」兵庫県立美術館蔵 前田藤四郎(1904-1990)は、兵庫県明石市に生まれた。神戸高等商業学校(現在の神戸大学)在学中から妹尾正彦、井上覺造らとグループ「青猫社」を結成して油彩画を ...

-

-

関西における創作版画運動の草分けとなった川西英

2024/12/11

川西英「曲馬」兵庫県立美術館蔵 川西英(1894-1965)は、兵庫県神戸市兵庫区の回船業と乾物米穀問屋を代々営む旧家に生まれた。早くから美術に親しみ、兵庫県立神戸商業高校卒業時には、神戸市相生町の洋 ...

-

-

戦後の富山洋画界の指導的役割を果たした東一雄

2022/11/14

東一雄「耕到天」 富山県上新川郡広田村(現在の富山市広田)に生まれた東一雄(1910-2000)は、はじめ富山商業学校に入学したが、同年富山県師範学校に移り安岡信義に学んだ。26歳の時に文部省中学校教 ...

-

-

銅版画家としても異彩をはなった日本画家・結城正明

2022/9/5

結城正明「富士巻狩」 結城正明(1834-1904)は、越中国富山柳町(現在の富山市柳町)で金沢藩士の子として生まれ、19歳で江戸に出て木挽町狩野家の狩野勝川院雅信に入門した。同門には狩野芳崖、橋本雅 ...

-

-

「樹」シリーズで人気を博した星襄一と新潟の版画家

2022/7/6

星襄一「王の樹」 星襄一(1913-1979)は、新潟県北魚沼郡小出町(現在の魚沼市)に生まれた。星家は、襄一の少年時代に東京で孔版業を営んでいたが、大正12年の関東大震災で被災して帰郷した。襄一は、 ...

-

-

創作版画運動の普及と信州の版画家

2022/2/24

山口進「五月の上高地」 山本鼎らが提唱した「自画・自刻・自摺」の創作版画運動は、大正に入って広く普及するようになる。その動きを受けて織田一磨が山本鼎に働きかけ、大正7年に「日本創作版画協会」が結成され ...

-

-

創作版画の草創期に生き21歳で没した香山小鳥

2022/2/21

香山小鳥「深川の冬」(習作) 長野県下伊那郡松尾村(現在の飯田市松尾)に生まれた香山小鳥(1892-1913)は、飯田中学校(現在の飯田小学校)卒業後に上京、家族も後に上京し、そろって深川に住んだ。 ...

-

-

農民美術運動や児童自由画教育運動、創作版画の普及など多くの功績を残した山本鼎

2024/12/14

山本鼎「ブルトンヌ」 山本鼎(1882-1946)は、版画家としては自画・自刻・自摺による「創作版画」を提唱して「日本創作版画協会」を創立、洋画家としては小杉未醒(放庵)、中川一政らと「春陽会」を創立 ...

-

-

女性石版画家のパイオニア・岡村政子

2024/12/11

岡村政子「婦人像」石版画 川崎市市民ミュージアム蔵 岡村政子(1858-1936)は、岩村田藩の江戸藩邸に生まれ、幼いころに岩村田(現在の佐久市)に移り住んだ。16歳で上京するが、この時のちに夫となる ...

-

-

昭和の役者絵に新時代を築いた名取春仙

2024/12/11

名取春仙「二世中村鴈治郎-紙屋政兵衛」 名取春仙(1886-1960)は、山梨県中巨摩郡明穂村(現在の南アルプス市)に生まれたが、生後間もなく父の事業の失敗により一家で東京に移り住んだ。幼いころから絵 ...

-

-

24歳の時に行方不明となった幻の版画家・藤牧義夫

2021/7/5

藤牧義夫「赤陽」東京国立近代美術館蔵 藤牧義夫(1911-1935)は、明治44年、群馬県邑楽郡館林町(現在の館林市城町)に生まれた。2歳の時に実母を亡くし、13歳の時には父親も病没した。さらに、16 ...

-

-

北関東の戦後版画運動を担った鈴木賢二

2021/7/6

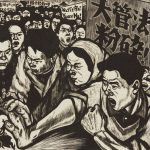

鈴木賢二「統一行動(大管法粉砕)」大管法(大学管理法案)に反対した学生たちが、1962年11月に大管法粉砕全国統一行動として決起した様子を描いている。 下都賀郡栃木町(現在の栃木市)に生まれた鈴木賢二 ...

-

-

古川龍生ら栃木ゆかりの版画家

2021/7/6

古川龍生「昆虫戯画巻平和篇 豊年万作」栃木県立美術館蔵 古川龍生(1893-1968)は、下都賀郡桑村大字羽川(現在の小山市)に生まれ、神奈川県葉山町に下宿して厨子開成中学に通った。卒業後は東京美術学 ...

-

-

創作版画運動の中心的役割をになった川上澄生

2025/3/27

川上澄生「南蛮入津」栃木県立美術館蔵 横浜に生まれた川上澄生(1895-1972)は、高校在学中から詩や木版画に親しみ、当時の詩人や版画家などから多くの影響を受けた。特に木下杢太郎の『和泉屋染物店』に ...

-

-

ムンクから影響を受け版画制作をはじめた永瀬義郎

2025/3/27

永瀬義郎「暮色」茨城県近代美術館蔵 明治末期から大正期にかけて起こった「創作版画運動」の代表的作家のひとりに、茨城県出身の永瀬義郎(1891-1978)がいる。創作版画運動とは、それまでの伝統的木版画 ...