-

-

日本南画の先駆者のひとり・柳沢淇園

2021/7/5

大和郡山藩で柳沢吉里・伊信の二代に任えた柳沢淇園(1703-1758)は、早熟多才で、なかでも画才に恵まれ、8、9歳頃から狩野派を学んでいたが、12、3歳の時には狩野派を骨髄を得ないと批判し、明清画を ...

-

-

狩野派の柳沢吉里と南蘋派の柳沢伊信

2021/7/5

柳沢吉保は、宝永6(1709)年に将軍綱吉が没すると、家督を子の吉里に譲り、以後は江戸駒込の六義園で隠居した。跡を継いだ吉里がのちに大和郡山に転封になったため、吉保・吉里父子の甲府における治世は20年 ...

-

-

甲府城主となった幕府の大老格・柳沢吉保

2021/7/5

甲斐国は、天正10(1582)年の武田氏滅亡後は、織田・豊臣期を経て、江戸時代には徳川家の領有となり、幕府の直轄あるいは甲斐徳川家による統治が続いていた。宝永元(1704)年、それまで甲府城主をつとめ ...

-

-

24歳の時に行方不明となった幻の版画家・藤牧義夫

2021/7/5

藤牧義夫(1911-1935)は、明治44年、群馬県邑楽郡館林町(現在の館林市城町)に生まれた。2歳の時に実母を亡くし、13歳の時には父親も病没した。さらに、16歳の時に兄も病没したため、藤牧は東京に ...

-

-

岩田専太郎と挿絵画家の双璧と謳われた志村立美

2023/9/27

志村立美(1907-1980)は、群馬県高崎市の質店の長男として生まれたが、3歳の時に質店が倒産し、一家で東京の本所に移住した。しかし、すぐに暴風雨に見舞われ、その1年後には横浜に転居した。横浜では、 ...

-

-

群馬美術協会の結成と群馬の美術家

2021/7/5

昭和8年、東京在住の群馬県出身の洋画家によって、群馬最初の洋画団体と思われる「群馬洋画家協会」が結成された。発起人には、金井烏洲のひ孫に当たる金井文彦をはじめ、横堀角次郎、小林猶治郎、塚本茂、清水刀根 ...

-

-

モダンな感覚で新しい日本画を模索した田中青坪

2021/7/5

田中青坪(1903-1994)は、明治36年に群馬県前橋市に生まれ、3歳の時に一家で東京の浅草に移り住んだ。幼いころから絵に興味を持ち、小学校5、6年の時には油絵を描いていた。15歳の時に画家を志して ...

-

-

主体美術協会創立に参加した豊田一男

2021/7/5

豊田一男(1909-1989)は、明治42年北海道札幌市に生まれ、翌年、父親の転勤に伴って群馬県群馬郡倉淵村(現在の高崎市)に転居した。大正11年、旧制高崎中学校に入学、2級上に山口薫、同級に松本忠義 ...

-

-

文芸も絵画も独学で学んだ福田貂太郎

2021/7/5

福田貂太郎(1903-1991)は、明治36年前橋市に生まれた。前橋市立桃井尋常高等小学校を5年1学期に中退してから、以後、正規の学校教育を受けることはなかった。画家を志してからも、師につくことはなく ...

-

-

人間とは何かを一貫して問い続けた鶴岡政男

2021/7/5

鶴岡政男(1907-1979)は、高崎市砂賀町の建築金物製造を営む家に生まれた。親の転居に伴って兵庫、東京、高崎を転々としていたが、小学校5年生の時から東京で暮らすようになり、大正10年に文京区本郷高 ...

-

-

詩情を秘めた独自のリアリズムを追求した山口薫

2021/7/5

山口薫(1907-1968)は、榛名山麓にある群馬県群馬郡箕輪村(現在の高崎市箕郷町)に生まれた。旧制高崎中学校在学中から油絵を描きはじめ、高崎市公会堂での展覧会などに出品していた。大正13年画家にな ...

-

-

日本にシュルレアリスムを紹介した福沢一郎

2021/7/5

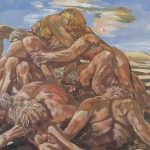

福沢一郎(1898-1992)は、明治31年、群馬県北甘楽郡富岡町(現在の富岡市)に生まれた。旧制富岡中学校を経て、仙台の旧制第二高等学校英法科を卒業、大正7年に東京帝国大学(現在の東京大学)文学部に ...

-

-

独立展の重鎮の一人として活躍した中村節也

2021/7/5

中村節也(1905-1991)は、群馬県邑楽郡長柄村(現在の邑楽郡邑楽町)に生まれた。父親は郡役所の官吏だったが、大正11年に銀行員に転職、それに伴い中村も高崎市に転居した。大正13年前橋中学校を卒業 ...

-

-

二科展で注目され前橋で多くの後進を育てた清水刀根

2021/7/5

前橋市に生まれた清水刀根(1905-1984)は、大正11年に旧制前橋中学校を卒業、大正13年に日本美術学校洋画科に入学した。在学中は石井柏亭の指導を受け、大正15年に二科展に初入選した。また、太平洋 ...

-

-

塚本茂ら旧制前橋中学校出身の洋画家

2024/12/11

旧制前橋中学校(現在の群馬県立前橋高等学校)からは多くの洋画家が誕生している。横堀角次郎は大正3年に同校を中退して上京、その横堀と親しかった南城一夫も大正7年に卒業して上京しているが、その後、大正8年 ...

-

-

東京美術学校在学中に渡仏し12年間滞在した南城一夫

2021/7/5

前橋に生まれた南城一夫(1900-1986)は、群馬師範学校附属小学校を卒業後、旧制前橋中学校に入学、同期には洋画家の横堀角次郎、詩人の萩原恭次郎、先輩には後に俳優となる河原侃二がいた。大正7年に同中 ...