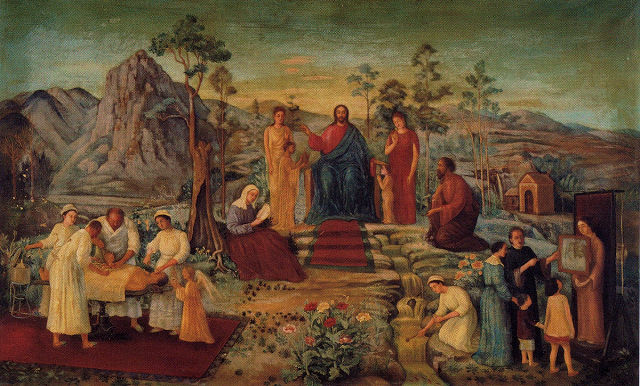

牧島如鳩「医術」

牧島如鳩(1892-1975)は、南画家・牧島閑雲の長男として現在の足利市上渋垂町に生まれた。父が熱心なハリストス正教徒だったことから、如鳩も幼児洗礼を受け聖名パウエルを授けられた。明治41年、東京神田駿河台のニコライ神学校に入学、6年間在学して当時女子神学校の一角にあったアトリエに住んでいた日本初のイコン画家・山下りんからイコンの手ほどきを受けたとされる。

大正3年、神学校を卒業して長野地方の正教会に赴任し、その後は83歳で没するまで京都、伊東、足利、小名浜、東京と居所を転々とし、ハリストス正教の伝教者として伝道するとともに多くのイコンを制作した。昭和3年、療養中だった妻の静子が没し、はじめて仏画を描いた。その後はイコンを描く一方で仏画も手がけ、さらにはキリスト教と仏教を習合した独自の宗教画を確立した。

牧島如鳩(1892-1975)まきしま・にょきゅう

明治25年梁田郡上渋垂村(現在の足利市上渋垂町)に生まれ。牧島閑雲の長男。本名は省三。父の影響で生後間もなく洗礼を受け、パウエルの聖名を授けられた。明治41年神田駿河台の正教神学校に入学、山下りんからイコンの手ほどきを受けたとされる。大正3年神学校を卒業、長野地方へ副伝道者として赴任した。おそらくこの頃に河野次郎・通勢と出会ったと思われ、通勢とは昭和の初めに九如会を結成、ともに作品を出品している。大正5年白河地方の副伝道者に転任。大正8年には教会の職を一度辞してシベリア派遣軍の調査団員兼通訳として赴いた。昭和3年に療養中だった妻の静子が没し、はじめて仏画を手がけた。その後も正教会の職にあってイコンを描いたり、聖歌指導にあたったりした。春陽会や汎美術協会、第一美術協会など公募展にも仏画を中心に出品した。また、足利では長谷川沼田居をはじめ多くの弟子たちを指導した。昭和50年、83歳で死去した。

栃木(28)-画人伝・INDEX

文献:河野次郎と明治・大正の画人ネットワーク