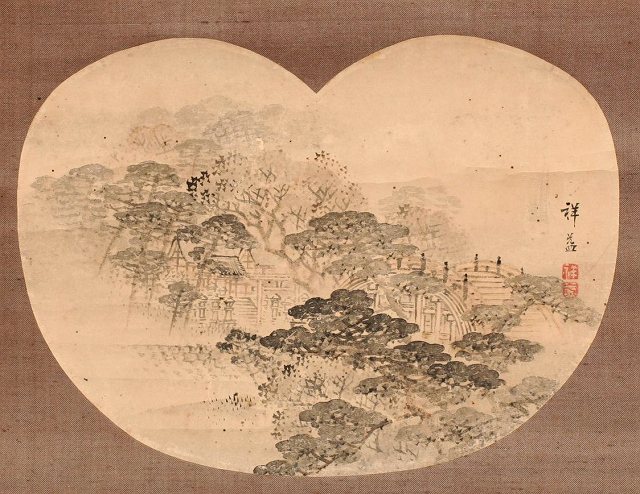

渡辺祥益「淡彩住吉社頭之図」

渡辺祥益(1848-1905)は、渡辺梁益の二男として大坂に生まれた。父の梁益は、京狩野家9代の狩野永岳に学び、禁裏御用をつとめたという。祥益は、父の没後慶応3年に京都に出て狩野永祥について4年間学んだ。塾頭をつとめ、禁裏御用に同行する腕前だったという。

明治4年大阪に戻ったが、維新による混乱もあり狩野派としての仕事はなく生活は困窮した。そのような時、たまたま目にした円山応挙の作品に写生の重要性を感じ、独学で円山派にみられる写生体を習得し、狩野派と円山派を折衷した画風で一家を成した。明治期の大阪では、西山完瑛と並び称されたという。

渡辺祥益(1848-1905)わたなべ・しょうえき

嘉永元年大坂生まれ。渡辺梁益の二男。幼名は龍之介。別は巒斎。父の梁益は狩野永岳に学び、晩年大阪に移住した。父没後の慶応3年に京都に出て狩野永祥に師事した。明治4年大阪に戻り、独習し自ら修めた狩野派に写生の妙を折衷して一家をなした。門人に子の渡辺祥英をはじめ、上田南嶺、上島鳳山、御船綱手、洋画家の小出楢重らがいる。明治38年、57歳で死去した。

渡辺祥英(1873-不明)わたなべ・しょうえい

明治6年大阪生まれ。父は渡辺祥益。名は熊治郎。詳細な画歴は不明。

上田南嶺(1858-1943)うえだ・なんれい

安政5年京都伏見生まれ。明治8年渡辺祥益に師事。明治23年昭憲皇太后の法隆寺行啓に際し、また翌年ロシア皇太子の来日に際し法隆寺より依頼され法隆寺の真景図を描いた。大阪府立堂島高等女学校に奉職したが、大正7年伊丹の酒造家小西新右衛門の勧めで伊丹に転居した。居宅を「古城庵」と名付け以後同地で暮らした。昭和18年、85歳で死去した。

上島鳳山(1875-1920)うえしま・ほうざん

→浪華の美人画家・上島鳳山

御船綱手(1876-1941)みふね・つなて

→東京に出て学んだ岡山の日本画家

小出楢重(1887-1931)こいで・ならしげ

→芦屋に転居し44歳で没するまでの5年間で数々の裸婦像の名作を生み出した小出楢重

大阪(98)-画人伝・INDEX

文献:サロン!雅と俗:京の大家と知られざる大坂画壇、大阪の日本画