岡本大更・松村梅叟の合作「金魚」

屏風の左側を大更、右側を梅叟が描き、別々の署名がなされている。

岡本大更(1879-1945)は、三重県名張郡滝之原村に生まれ、幼いころ一家で東京に出た。幼少期から画才を発揮し、評判の子だったという。京都に出て京都府画学校で学んだが中退、その後は特定の師につかず、ほとんど独学で日本画を学んだ。

明治37年、26歳の時に京都伏見の農事試験場の技手となり、蔬菜や草花、果物などの写生に従事したが、そのかたわら画業も続け、明治40年に大阪東区農人橋に居を定めてからは、菅楯彦らと交流し、研究機関「春秋会」を結成、日本画家として本格的な活動をはじめた。

歴史画や風俗画とともに多くの美人画を手掛け、院展や文展のほか、大正美術会と土筆会が合同で発足させた大阪美術展覧会にも出品した。また、巽画会大阪支部の発会の際には評議員をつとめ、大正元年設立の大正美術会では世話役的な役割を果たすなど、大阪美術界の要職を歴任し、大阪画壇の画家として活躍した。

また、私塾「更彩画塾」を開き、後進の指導にもつとめ、門人としては、長男の更生、大更夫人の妹・更園、堀内更章、鳥居道枝らがいる。

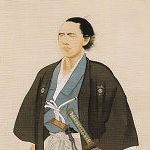

岡本大更(1879-1945)おかもと・たいこう

明治12年三重県名張郡滝之原村生まれ。本名は直道。明治34年京都府画学校に学ぶも中退、その後、京都府農事試験場に技手として2年間つとめた。明治40年大阪に移り住み、菅楯彦らと交流するとともに研究機関「春秋会」を結成。同年大阪物産博覧会で3等銅賞を受賞した。明治43年北野恒富、野田九浦らと巽画会の大阪支部を結成。大正元年大正美術会の設立に参加。大正3年南区東清水町に転居し、同年再興第1回院展、第8回文展に入選した。この頃から更彩画塾を主宰し、数十名の門弟を教えた。大正4年第1回大阪美術展では審査員をつとめ、大正5年には山口草平らと緑茗会を結成した。昭和15年阪急百貨店で個展開催。昭和19年香川県に疎開。昭和20年、66歳で死去した。

松村梅叟(1884-1934)まつむら・ばいそう

明治17年京都生まれ。本名は仁一郎。はじめ今尾景年に学び、大正2年京都市立絵画専門学校別科を卒業。在学中の明治42年第3回文展に初入選し、その後は第5回文展から第9回文展まで4年連続して褒状を受賞した。大正8年帝展開設の際には、官設の展覧会の審査に疑問を持った池田桂仙、伊藤小坡らが結成した日本自由画壇に参加、大正9年同人となり、以後同展に出品を続けた。昭和9年、50歳で死去した。

大阪(115)-画人伝・INDEX

文献:日本画の魅力-美しき人と心、サロン!雅と俗:京の大家と知られざる大坂画壇、大阪の日本画、上島鳳山と大阪の画家たち