-

-

津軽家一門から出た絵師・那須芝山と福島晁山

2021/7/6

弘前藩主は代々、文武両道を修めた教養人で、狩野派の絵を残しているが、同様に藩主の家系・津軽家一門の出身者にも優れた絵を残している人物がいる。その代表とされるのが、弘前藩八代藩主信明の従兄弟にあたる那須 ...

-

-

毛内雲林第一の高弟・松山雲章

2021/7/6

毛内雲林の登場以来、津軽の南画は雲林門下の絵師を中心に展開していくが、なかでも雲林第一の高弟といわれた松山雲章は、多くの弟子を育て、幕末の津軽画壇で中心的役割を果たしていく。雲章が育った松山家は、代々 ...

-

-

津軽に南画をもたらした毛内雲林と津軽の初期南画家

2021/7/6

比良野貞彦によって津軽にもたらされた漢画は、その後、弘前藩士の毛内雲林や、商家の当主だった松宮岱陽を通じて展開していった。津軽最初の南画家とされる毛内雲林(不明-1837)は、幼いころから和漢の学問を ...

-

-

津軽に最初に漢画をもたらした比良野貞彦

2021/7/6

藩のお抱え絵師のほか、藩士のなかにも絵師として活動するものがおり、その最初の人物としてあげられるのが、比良野貞彦(不明-1798)である。それより少し前に建部綾足もいたが、綾足は出奔して以来津軽に帰っ ...

-

-

文芸全般で多彩な活動をした南蘋派最初期の画人・建部綾足

2021/7/6

建部綾足(1719-1774)は、弘前藩家老の二男として江戸に生まれ、幼年期を弘前で過ごしたが、20歳の時に兄嫁と通じて出奔した。以後は、上方や江戸、長崎などを遊歴し、弘前に戻ることはなかった。その間 ...

-

-

俳諧、漆芸、絵画などでマルチな才能を発揮した小川破笠

2024/12/11

小川破笠(1663-1747)は、江戸文化がひとつの頂点を迎えた元禄時代から享保時代にかけて、俳諧、漆芸、絵画などさまざまな分野で才能を発揮し、特に漆芸においては、その独特な細工が「破笠細工」と呼ばれ ...

-

-

弘前藩絵師・新井家

2021/7/6

新井家は、初代の新井寒竹常償が江戸定府の絵師として召し抱えられて以来、幕末まで七代にわたって、江戸において絵師をつとめた。寒竹は、狩野常信の四天王のひとりと称された高弟で、高い技術を持っていたとされる ...

-

-

弘前藩絵師・秦家

2021/7/6

弘前藩のお抱え絵師をつとめた秦家の歴代絵師に関しては、現存する作品が少なく、画歴や作風も不明な点が多いが、初代以来幕末まで九代にわたって、国元で絵師をつとめた。藩庁日記などによると、寺社奉納の絵馬や扉 ...

-

-

弘前藩絵師・今村家

2021/7/6

弘前藩のお抱え絵師・今村家の初代・今村朴元常慶(不明-1729)は、少年期に京都から江戸に出て、狩野常信の門に入り絵を学んでいたところを、四代信政に召し抱えられた。以来幕末まで、六代にわたって代々絵師 ...

-

-

弘前藩絵師・片山家

2021/7/6

弘前藩のお抱え絵師は、鵜川常雲の仲介により、狩野常信の門人のなかから、片山弥兵衛、今村五郎兵衛、赤石六右衛門、秦新右衛門、新井閑竹の5名の絵師が召し抱えられた。このうち赤石六右衛門を除いて、片山家、今 ...

-

-

津軽に狩野派の画風を初めてもたらした鵜川常雲

2021/7/6

津軽地方に本格的な絵画がもたらされたのは、江戸時代の中期、弘前藩四代藩主・津軽信政が産業文化振興策のひとつとして、多くの文化人や技能者たちとともに、有能な絵師を弘前藩に招いてからのこととされる。信政は ...

-

-

戦後の北海道美術

2021/7/6

戦後、北海道の美術界は、新しい公募団体の創設やさまざまな美術グループの誕生によって大きく再編成されるようになった。まず、終戦直後の昭和20年、「全道美術協会」(全道展)が創設された。創立会員は居串佳一 ...

-

-

「北海道日本画協会」を創設した本間莞彩

2021/7/6

北海道の近代美術にあって、華やかに展開していった洋画の陰にかくれ、北海道の日本画は久しく精彩がなかった。北海道では日本画は育たないといわれ、それが半ば定説化され、日本画の発展を阻んでいたともいえる。そ ...

-

-

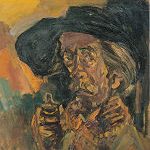

「生れ出づる悩み」のモデルとなった木田金次郎

2021/7/6

有島武郎の小説「生れ出づる悩み」のモデルとして知られる木田金次郎は、生涯生まれ故郷の岩内に留まり、自らの画業を極めている。小説では少年(木田)が、スケッチを携えて私(有島)を訪ねるところから始まり、数 ...

-

-

エコール・ド・パリの画家・小柳正

2024/12/11

1920年から30年代のパリには、伝統を学び、新しい思潮を吸収するため、世界各国から芸術家たちが集まっていた。そんなパリで生活し創作を続ける芸術家たちのことを総称して「エコール・ド・パリ」と呼んだ。北 ...

-

-

和製ゴーギャンと呼ばれた上野山清貢

2021/7/6

上野山清貢は、比較的早い時期に上京して北海道を離れたが、その後も絶えず東京と北海道を往来し、長く中央画壇で活躍するとともに、北海道美術の発展にも中心的役割を果たした。ゴーギャンに憧れ、その芸術の真髄に ...