-

-

秋田蘭画を受け継ぎ江戸系洋風画へと展開させた司馬江漢

2021/7/6

秋田蘭画は、小田野直武、佐竹曙山を中心に盛り上がりをみせたが、安永8年、直武に西洋画法を伝授した平賀源内の死去にはじまり、翌年には直武が、その5年後には曙山も死去し、創始に関わった人物の相次ぐ死により ...

-

-

秋田蘭画の画家たち

2021/7/6

秋田蘭画の画家としては、平賀源内に西洋画法を伝授された小田野直武と、直武から画法を学んだ秋田藩主・佐竹曙山を中心に、直武のよき理解者だった角館城代の佐竹義躬、直武とともに源内から直接学んだとされる田代 ...

-

-

狩野派の筆致に陰影法を加味した作品を残した荻津勝孝

2021/7/6

佐竹曙山の直臣・荻津勝孝も秋田蘭画を描いた人物のひとりとされ、平賀源内が秋田滞在中に、小田野直武、田代忠国とともに源内に西洋画法を伝授されたと伝わっている。狩野洞春の画風を学んだが、専門画家ではなく、 ...

-

-

平賀源内から直接西洋画法を学んだとされる田代忠国

2021/7/6

秋田の俳人・森田顕忠の子として生まれた田代忠国は、秋田藩士・田代網紀の養子となり、産物方として佐竹曙山、義和の二代の秋田藩主に仕えた。洋学に通じ、直臣としてよく仕えたので、曙山から「忠国」の名を賜った ...

-

-

小田野直武のよき理解者だった角館城代の佐竹義躬

2021/7/6

第6代角館城代の佐竹義躬(1749-1800)は、小田野直武が直接仕えた上役であり、よき理解者だった。そして、直武から直接西洋画法を学んだ秋田蘭画の画家のひとりでもある。義躬の父・義邦は芸文を好み、そ ...

-

-

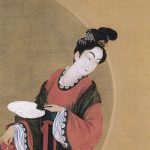

日本初の西洋画論を著した秋田藩藩主・佐竹曙山

2021/7/6

秋田蘭画が生まれるきっかけとなった平賀源内の秋田招聘は、時の秋田藩主・佐竹曙山によって行なわれた。曙山は、鉱山開発のために招いた源内が角館で小田野直武に洋画法を伝授したことを知ると、すぐに直武を江戸に ...

-

-

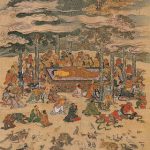

秋田蘭画の中心人物・小田野直武

2021/7/6

小田野直武(1749-1780)は、寛政2年に秋田藩角館の武士の家に生まれ、幼いころから画才を示したといわれ、秋田藩お抱え絵師から狩野派を学び、さらに南蘋派など幅広いジャンルの絵画を独学で修め、秀作を ...

-

-

秋田蘭画の誕生と平賀源内

2024/12/14

江戸中期になると、蘭学と密接に結びついた和洋折衷の洋風画が、長崎、京坂、江戸、須賀川、秋田など各地で展開されるようになった。そのなかでも、秋田藩士・藩主らによって形成された「秋田蘭画」は、江戸系初期洋 ...

-

-

横手鷹の後継者・小川隆雅

2021/7/6

横手地方には、好んで鷹を描いた「横手鷹」といわれる画家の系譜があり、小川隆雅はその後継者である。その生涯についてはよくわかっていないが、全国を放浪し、三重県で没したと伝わっている。 小川隆雅(不明-不 ...

-

-

秋田狩野の祖・狩野定信

2021/7/6

秋田で最も早く名前が出る画人は、室町時代に活躍したと伝わる雄勝郡雄勝町小野の西海杖太郎左衛門である。姓は小野寺とも称し、出羽国小野の城主で、雪舟門だったと伝わっている。ついで長谷川隆也(または片岡)が ...

-

-

大正期の新興美術運動で活躍し、突如詩人に転身した尾形亀之助

2021/7/6

尾形亀之助は、大正期の新興美術運動のなかで華々しく活躍していながらも、突如として美術界から姿を消し、その後は詩人に転身した。美術活動期間は実質わずか2年だったが、美術運動形成期の重要な局面に登場し、そ ...

-

-

激動の1930年代を駆けぬけた大沼かねよ

2021/7/6

大沼かねよは、明治38年に宮城県栗原郡岩ケ崎町(現在の栗原市)に生まれ、仙台の女子師範学校を卒業後、東京女子高等師範学校図画専修科を経て、昭和3年に岩手県立水沢高等女学校教諭となり、翌年から東京山谷の ...

-

-

中野和高と大正・昭和期の宮城の洋画家

2021/7/6

大正期に入ると、青山勤らが結成した「北国洋画会」などの洋画グループや、菱沼美仙が創設した「仙台洋画研究所」など、洋画研究の集まりがみられるようになった。菱沼は、同研究所で後進の指導をし、これを昭和に入 ...

-

-

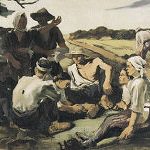

外光表現で文展に入選するも30歳で早世した渡辺亮輔

2021/7/6

宮城県松山町に生まれた渡辺亮輔は、中学校卒業後に上京し、東京美術学校西洋画撰科に入学した。1年後輩には青木繁や熊谷守一らがいた。在学中は、フランスから外光表現を移入した黒田清輝の教えを受け、黒田が主宰 ...

-

-

高橋由一が描いた「宮城県庁門前図」

2024/12/11

宮城県と洋画との関わりについては、明治10年に宮城県上等裁判所検事として仙台に赴任してきた床次正精が、梶原昇と洋画を研究したことが記録に残っている。また、明治13年に宮城県博物会で一等賞碑を受賞した高 ...

-

-

現代的感覚の新しい日本画として高い評価を集めた太田聴雨

2024/12/11

明治29年仙台市二日町に生まれた太田聴雨は、東京で印刷工として働いていた父を頼って14歳で上京、上野桜木町の四条派の日本画家・内藤晴州の内弟子となった。しかし、寄宿3年目で食費を負担しきれなくなって父 ...