-

-

父雪館に学び江戸で活躍した女性画家・桜井雪保

2025/3/27

桜井雪保(1754-1824)は、雪舟十二世と自称した桜井雪館の娘で、幼いころから父に画を学び、父とともに江戸を拠点に活躍した。雪舟十三世と称したという説もあるが、確かではない。画風は雪舟にその様式の ...

-

-

自らを雪舟十二世と称した桜井雪館

2021/7/6

磯浜(現在の大洗町)に生まれた桜井雪館(1715-1790)は、雪舟に私淑し、江戸に出て画塾を開き、門弟は2百余人を数えたという。雪館の父・桜井担も画をよくし、祖父も画家で、師の桜井才次郎忠重は、徳川 ...

-

-

土浦藩士から浮世絵師に転身した磯田湖龍斎

2024/12/11

江戸時代中期の浮世絵師・磯田湖龍斎(1735-不明)は、土浦藩土屋家の藩士だったが、浪人となり、その後浮世絵師に転身したとされる。雅号の「湖」は霞ヶ浦にちなんだものだとする説があり、湖畔に生まれ、土屋 ...

-

-

水戸光圀が招いた中国明の禅僧・東皐心越

2021/7/6

東皐心越(1639-1695)は、明末曹洞宗の禅僧で、延宝5年、政治的混乱を避けて長崎に来航し、長崎興聖寺の明僧・澄一の招請を受けて同寺に住んだが、清の密偵との嫌疑を受けて監禁された。水戸光圀はその釈 ...

-

-

近世水戸の狩野派・狩野興也

2021/7/6

水戸藩の御用絵師をつとめた狩野派には、紀州藩狩野派の祖である狩野興以の二男・狩野興也、町狩野的な狩野凉岷、および狩野惟信の高弟・山内養春のほぼ3つの系統があった。 参考:狩野興以にはじまる紀伊狩野の系 ...

-

-

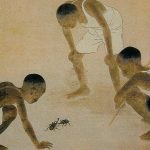

雪村に院体画法を伝えた常陸太田の耕山寺の僧・性安

2021/7/6

性安(不明-不明)は、雪村と関係の深い常陸国太田村(現在の常陸太田市)の耕山寺の僧で、江戸期の画譜類には祥啓に学ぶとあるだけで、詳しい経歴は分かっていない。 性安の作品は図1の「蟹図」が知られるのみだ ...

-

-

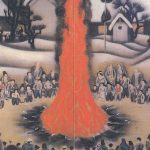

建長寺の僧となりのちに常州水戸に住んだ長柳斎(可卜)

2021/7/6

祥啓の門弟のひとりに、建長寺の僧となり、のちに常州水戸に住んだ長柳斎(不明-不明)がいる。最初の画史といわれる『丹青若木集』によると、祥啓とその周辺の系譜のなかで、可卜(長柳斎)と性安の名があげられて ...

-

-

関東に本格的な水墨画をもたらした室町時代の画僧・祥啓

2021/7/6

祥啓(不明-不明)の出自については不明な点が多く、生まれは真壁郡下館(現在の筑西市)とも常陸小田(現在のつくば市)ともされ、野州宇都宮の画家丸良氏の子として、現在の栃木県宇都宮市に生まれたという説もあ ...

-

-

明治生まれの福島県の洋画家

2021/7/6

福島県内における初めての洋風画家としては、須賀川出身の亜欧堂田善がいる。白河藩主・松平定信に認められ、谷文晁に師事し、実用的銅版画を完成させた。明治期に入ると、高橋由一が三島通庸の依頼で、福島県新道景 ...

-

-

将来を嘱望されながら20歳で夭折した幻視の画家・関根正二

2024/12/11

関根正二(1899-1919)は、現在の白河市の茅葺き職人の二男として生まれ、8歳の時に東京の深川に転居した。深川では日本画家の伊東深水(1898-1972)と幼なじみで、深水が鏑木清方に入門して日本 ...

-

-

昭和期の水彩運動の担い手として活躍した春日部たすくと渡部菊二

2021/7/6

会津若松市に生まれた春日部たすく(1903-1985)は、会津中学に入学して図画教師・半沢松吉に水彩画を学んだ。当時の会津中学は「後素会」という美術クラブがあり、熱心な活動を行なっていた。その後上京し ...

-

-

会津での水彩画ブームを牽引した赤城泰舒と相田直彦

2021/7/6

赤城泰舒(1889-1955)は、静岡の医師の家に生まれたが、祖先は会津藩の侍医の家柄で、実家は塩川町(現在の喜多方市)にあった。赤城は、幼いころから病気がちで、静岡の中学を病気のため退学し、療養のた ...

-

-

18歳で夭折した喜多方の女性画家・結城真沙子

2021/7/6

喜多方に生まれた結城真沙子(1911-1929)は、幼いころから絵が得意で、通っていた尋常高等小学校では似顔絵を描いてみせるなど、周囲にも認められる存在だった。しかし、家事の手伝いで家畜用の餌を作って ...

-

-

明治・大正生まれの福島県の日本画家

2024/12/11

明治・大正期に活躍した福島県の日本画家としては、官展系では、勝田蕉琴、荻生天泉、湯田玉水、坂内青嵐、太田秋民らがいる。彼らは、福島県出身の在京日本画家の結束と研鑽を主眼として大正8年に創立された福陽美 ...

-

-

現代的表現の日本画を追求した須田珙中

2021/7/6

須賀川市の雑貨商の三男として生まれた須田珙中(1907-1964)は、地元の商業学校を卒業後、上京して働いていたが、画家になる夢をあきらめきれず、美術学校の受験資格取得のために石川町の私立石川中学校に ...

-

-

日本の豊かな自然とそこに生きる人々の姿を生涯描き続けた酒井三良

2024/12/13

福島県大沼郡宮下村(現在の三島町)に生まれた酒井三良(1897-1969)は、明治44年、地元の小学校を卒業後、上京して叔父のもとに身を寄せ、東京の中学校に入学した。しかし、まもなく中学校を退学して故 ...