-

-

画才をねたまれ毒殺されたと伝わる狩野永琳

2021/8/16

狩野永琳(1767-1808)は、信濃国小県郡西前山村(現在の上田市西前山)に農家の二男として生まれた。経歴は不明な点が多く、作品も数点しか確認されていない。少年の頃は耕作に従事し家業を助けていたが、 ...

-

-

上田藩御用絵師・狩野永翁

2021/8/14

上田藩御用絵師をつとめた狩野永翁(1731-1805)は、実名を勝信といい、生まれは奈須氏だった。奈須氏は絵師の家系で、代々江戸の中橋狩野家の門人となって狩野派の技法を学んだ。上田藩御用絵師としての奈 ...

-

-

安曇野における狩野派の先覚・狩野梅二

2021/8/12

信州安曇野に狩野派の絵師が登場するのは、江戸中期に入って宝永年間のことである。穂高町だけでも十指を数える絵師が記録に残っており、そのなかでも最も年代が古いのが狩野梅二(1704-1786)である。 穂 ...

-

-

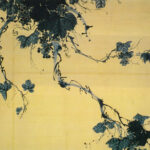

葡萄和尚と称し後半生を信州諏訪で過ごした天龍道人

2021/8/10

天龍道人(1718-1810)は、肥前鹿島藩の庶子に生まれたが家老の子として育てられ、14歳の時に藩主の継嗣候補となったがそれもかなわず、藩主の逆鱗に触れて一家は改易浪人として配処に移された。15歳頃 ...

-

-

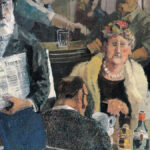

パリの人々の生活を描いた増田誠

2021/8/2

増田誠(1920-1989)は、山梨県南都留郡谷村町(現在の都留市)に生まれた。幼いころから絵が得意で、中学時代には「似顔絵の天才」といわれていたという。昭和16年に従軍、鹿児島で終戦を迎え、戦後は釧 ...

-

-

岩崎巴人らと日本表現派を結成した・のむら清六

2021/8/2

のむら清六(1916-1995)は、山梨県西八代郡下九一色村(現在の市川三郷町)に生まれた。高等小学校卒業後、横浜の親戚が営んでいた石原製綿所に寄宿し、手伝いのかたわら絵を描いた。画家志望が強く、16 ...

-

-

詩書画一致の思想から独自の表現を見出した三枝茂雄

2021/7/28

三枝茂雄(1920-1989)は、山梨県甲府市に生まれた。生家は二代続いた製材業、製車業を営んでいた。4歳頃から書の手習いを始め、13歳頃には飯田蛇笏主宰の「雲母」に俳句を投句、また、中川宗淵に傾倒し ...

-

-

独学で洋画を描き28歳で没した手塚一夫

2021/7/25

手塚一夫(1911-1939)は、山梨県中巨摩郡百田村(現在の南アルプス市)の養蚕農家の長男として生まれた。小学生の頃から図画が好きで、紙がないときには運動場の地面に絵を描いていた。小学校高等科の時、 ...

-

-

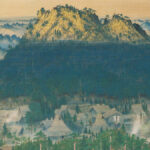

北米で活躍したポール・ホリウチ

2021/7/12

山梨県河口湖町に生まれたポール・ホリウチ(1906-1999)は、15歳の時に両親の移民先である米国に呼び寄せられ渡米した。ワイオミング州のユニオン・パシフィック鉄道に職を得たが、日米大戦中の昭和17 ...

-

-

山梨美術協会の結成

2021/7/7

昭和12年、在京、県内在住者を含めた山梨県出身の美術家たちが、日本画、洋画、彫刻のすべてを網羅して「山梨美術協会」が結成され、東京新宿の高野フルーツパーラーで発会式が挙行された。 当夜の出席者は、県内 ...

-

-

米倉寿仁と山梨の前衛絵画団体

2021/7/5

昭和4年、山梨師範学校出身の小柳津経広、中村宗久、田中常太郎らが提唱し、これに太平洋美術学校出身の砂田正己、内田一郎らが呼応して集結し、さらに在京の埴原久和代、土屋義郎、橋戸素視、金子保、小俣球一、金 ...

-

-

山梨県内の洋画黎明期の画家

2021/7/5

山梨県出身の洋画家としては、明治初期に活躍した中丸精十郎をはじめ、女性初の二科会友となった埴原久和代や渡仏して学んだ石原長光らがいるが、山梨県内で洋画団体が結成され、制作活動が活発になってくるのは、大 ...

-

-

渡仏していた絶頂期に失明した石原長光

2021/7/5

石原長光(1886-1950)は、山梨県東八代郡竹原村(現在の笛吹市)に生まれた。17歳で上京し、神田の語学学校で英語を学ぶかたわら白馬会絵画研究所に入所、黒田清輝、和田英作らに師事し、葵橋研究所時代 ...

-

-

女性初の二科会会友となった埴原久和代

2021/7/5

埴原久和代(1879-1936)は、山梨県中巨摩郡源村飯野新田(現在の南アルプス市)に生まれた。10代で結婚したが間もなく離婚し、再婚せずに洋画の道に進むことを決め、東京女子美術学校(現在の女子美術大 ...

-

-

昭和の役者絵に新時代を築いた名取春仙

2024/12/11

名取春仙(1886-1960)は、山梨県中巨摩郡明穂村(現在の南アルプス市)に生まれたが、生後間もなく父の事業の失敗により一家で東京に移り住んだ。幼いころから絵画に親しみ、11歳頃から日本橋数奇屋町の ...

-

-

山梨の近代日本画の草分けのひとり・古屋正寿

2021/7/5

古屋正寿(1884-1942)は、山梨県東山梨郡七里村(現在の甲州市塩山)に生まれた。明治41年に山梨師範学校を卒業後、上京して東京高等師範図案専修科に入り、在学中から山内多門に日本画を学び、多門没後 ...