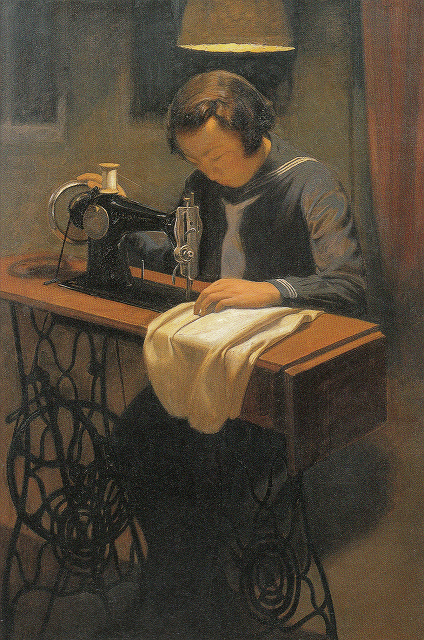

服部喜三「燈火管制」

服部喜三(1893-1978)は、大阪に生まれ、大正元年から京都の関西美術院で学んだ。その翌年には第7回文展に初入選し、以後、文展、帝展に出品し、関西の官展系の主要洋画家として活躍した。

服部が入学した頃の関西美術院は、明治41年に第3代院長に就いた鹿子木孟郎(参考)のもと、新しい体制が整いつつあったが、アトリエ増築などを伴う拡張を計画した鹿子木に対して反発が強く、鹿子木は大正4年6月に院長を退き、自身の画塾を開設した。服部もその画塾で教鞭をとっている。

掲載の「燈火管制」は、戦時下の特異な状況を迫真的な描写で記録したもので、微かな光の下であっても家事労働に勤しむ少女の「銃後の守り」を、共感の眼差しを込めて描き留めている。

服部喜三(1893-1978)はっとり・きぞう

明治26年大阪生まれ。大正元年関西美術院に入学。大正2年第7回文展で初入選し、以後、第10回文展、第11回文展、第1回帝展、第7回帝展に入選した。大礼記念京都美術館展や京都市展にも出品した。また、鹿子木孟郎の画塾や関西日仏学館などで教鞭をとった。昭和32年京都洋画家協会の設立に参加。昭和43年には初めて渡欧し、ヨーロッパ美術の研究に勤しんだ。昭和53年、85歳で死去した。

大阪(139)-画人伝・INDEX

文献:浅井忠と関西美術院展