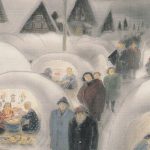

生田花朝女「浪速天神祭」

生田花朝女(1889-1978)は、文人で画も描いた生田南水の三女として大阪市天王寺区上之宮町に生まれた。幼いころから諸学を修め、俳句を父に、漢学を藤澤黄坡に、国学を近藤尺天に学んだ。画ははじめ四条派の喜多暉月につき、大正2年頃から菅楯彦に師事して大和絵、万葉集、国学、有識故実を学び、さらに北野恒富にも人物画を学んだ。

大正14年、第6回帝展で初入選を果たし、その翌年の第7回帝展に出品した「浪花天神祭」が女性初の特選となった。その後も帝展、新文展、日展と官展に出品を続け、戦後は出品依嘱として第13回日展まで出品した。

師の菅楯彦が大阪風俗画の名手だったように、花朝女も大阪の年中行事や祭りの描写に情熱を注いだ。なかでも日本三大祭のひとつ「天神祭」に最大の魅力を感じ、モダンな時代の実景というよりも、江戸末期の風俗を研究して祭りの熱気を再現しようとし、生涯にわたり大小さまざまな天神祭図を描いた。

生田花朝(女)(1889-1978)いくた・かちょう(じょ)

明治22年大阪市天王寺区上之宮町生まれ。生田南水の三女。名は稔。号は花朝、落記は花朝女。大阪府師範学校附属小学校を卒業。俳句を父に、漢学を藤澤黄坡に、国学を近藤尺天に学んだ。明治38年四条派の喜多暉月に画を学び、大正2年頃菅楯彦に師事し、さらに北野恒富にも学んだ。大正14年第6回帝展に初入選し、翌年の第7回帝展で女性初の特選となった。その後も帝展、新文展、日展と官展に出品を続けた。大正14年大阪の女性日本画家13名による研究団体「向日会」の設立に参加し幹事をつとめ、大阪女人社の世話役もつとめた。昭和12年関西における女性日本画家による「春泥社」の結成に参加。昭和13年頃から画塾「樗会」を主宰し後進の指導をした。昭和20年大空襲で画室が焼失し、奈良の法隆寺に疎開。昭和21年大阪の帝塚山に画室を構えた。戦後は日展に出品し、昭和26年菅楯彦や福田芳穂らとともに大阪美術協会の結成に参加した。晩年まで画業を続け、俳句では「倦鳥」の選者としても活躍した。昭和53年、88歳で死去した。

生田南水(1860-1934)いくた・なんすい

万延元年大阪生まれ。名は宜人、字は子建、通称は福太郎。別号に夜雨荘、呦々居、百済、鹿鳴草舎などがある。父の宜當は、四天王寺七宮のひとつ上之宮の神職をつとめていた。幼いころから学問を好み、漢学、国学、和歌、俳句、篆刻などを学んだ。若年より古器物への関心が強く、蝦夷地探検で知られる松浦武四郎への大和大安寺出土遺物を進呈するなどしている。明治38年の『修学旅行地図』や明治43年の『四天王寺と大阪』など大阪に関する歴史の著述をはじめ、芦辺踊や浪花踊の作詞を手掛け、俳句雑誌の「ささなき」や「俳弾」を主宰した。画は狩野永信や菅楯彦に学んだ。昭和9年、74歳で死去した。

大阪(114)-画人伝・INDEX

文献:サロン!雅と俗:京の大家と知られざる大坂画壇、大阪の日本画、女性画家たちの大阪、大阪ゆかりの日本画家、江戸時代の女性画家、島成園と浪華の女性画家