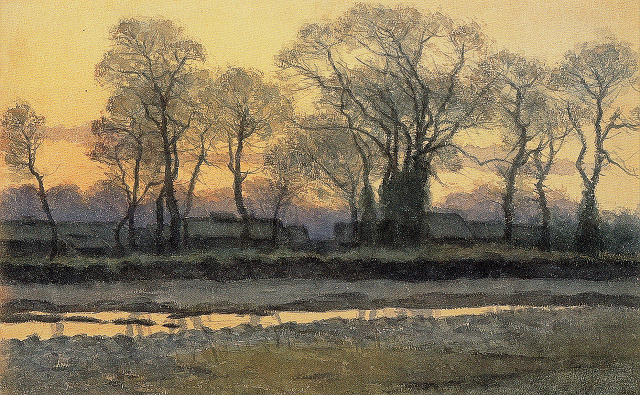

牧野克次「夕陽」

牧野克次(1864-1942)は、幕末の大坂に生まれ、小学校の教員をしながら守住貫魚に日本画を、貫魚の子・勇魚に洋画を学んだ。その後、明治21年に上京して小山正太郎の画塾・不同舎で学び、静岡師範学校ついで大阪高等工業学校の助教授をつとめた。

明治34年には松原三五郎、山内愚僊とともに関西美術会の創立に大阪側委員として参加し、その翌年京都高等工芸学校の開設にともない助教授となって京都に移住した。京都では私塾も開き、井上悌蔵、新井謹也、榊原一廣らを教えたが、昭和36年聖護院洋画研究所の開設に伴い自らの私塾を合併した。

明治38年、関西美術院の創立発起人のひとりとなったが、その翌年教え子の霜鳥之彦とともに渡米し、明治43年一時帰国後、澤部清五郎とともに再び渡米しニューヨーク美術工芸学校で水彩画の指導をした。その後一時帰国してからさらに台湾に渡り、大正7年の帰国後は東京に戻った。

牧野克次(1864-1942)まきの・かつじ

元治元年大坂生まれ。明治10年代は小学校の教員。明治18年から守住貫魚に日本画を、守住勇魚に洋画を学んだ。明治21年上京して小山正太郎の不同舎に入門し5年間学んだ。明治29年静岡師範学校から転任し、大阪高等工業学校で助教授をつとめた。明治34年関西美術会(3次)設立には大阪側委員として参加した。関西美術会第1回批評会では審査員に就任、同会で1等、3等を受賞。明治35年京都高等工芸学校の助教授就任を機に京都に移住し私塾も開いたが、同画塾は明治36年に開設した聖護院洋画研究所と合併した。明治35年関西美術会第2回批評会の審査員に就任。同年第8回新古美術品展で3等賞銅牌。同年田村宗立、櫻井忠剛とともに洋画家の懇親会的会合である二十日会を開催。明治36年第5回内国勧業博覧会で審査員に就任。明治38年関西美術院創設の発起人となった。明治39年渡米。一時帰国後も再渡米し美術学校で水彩画を教えた。大正7年帰国後は東京に戻った。昭和17年、78歳で死去した。

榊原一廣(1883-1941)さかきばら・かずひろ

明治16年三重県生まれ。明治32年三重県第一中学校に入学。この頃新井謹也と知り合った。明治37年京都で牧野克次に師事し、聖護院洋画研究所に入った。明治39年関西美術院創設後は同院に移った。関西美術会展に出品し、第5回競技会で水彩2等賞を受けるなど受賞を重ねた。明治40年三越呉服店に技手として入社、店内装飾や図案を手掛けた。大正9年大阪市立美術館設立調査事務の嘱託を受け、同年から明治11年まで欧州を視察。滞欧中にサロン・ドートンヌに入選した。帰国後は国内各地や朝鮮半島へ写生旅行を行なった。昭和16年、59歳で死去した。

新井謹也(1884-1966)あらい・きんや

明治17年三重県生まれ。県立津中学校在学中に榊原一廣とともに鹿子木孟郎に洋画を学んだ。その後京都に出て牧野克次に師事した。明治36年から聖護院洋画研究所で浅井忠に、明治39年からは関西美術院で鹿子木孟郎に学んだ。同じ頃、関西美術会展に水彩画を出品した。やがて芸術における新思潮に共感をおぼえるようになり、明治43年黒猫会、翌年仮面会の結成に参加した。大正7年から神戸関西学院で教鞭をとったが、大正9年から京都で中尾万三について陶磁器の制作を学びはじめ、以後は作陶活動に専念し、帝展、農商務省工芸展などに絵付けに絵画的な表現を取り入れた陶磁器を出品した。大正末からしばしば中国や朝鮮半島を訪れた。昭和41年、81歳で死去した。

大阪(102)-画人伝・INDEX

文献:浅井忠と関西美術院展、おかえり美しき明治、明治の洋画、日本絵画・20世紀の草創