-

-

正岡子規と周辺の文士や絵師

2024/12/21

愛媛生まれで「俳聖」と称される正岡子規は、単なる俳人としてとらえられる人物ではなかった。新聞記者や雑誌の創刊など多彩な活動をし、絵も描いた。子規のまわりには、おなじ間口の広さを持った文士や画家たちが集 ...

-

-

愛媛洋画の先達・下村為山と愛媛出身の洋画家

2025/3/27

洋画の黎明期にあって、愛媛出身の洋画の先達としては、下村為山と中川八郎があげられる。当時は、洋画の技法を修得するには上京して画塾などで指導を受けるしかなく、下村為山(1865-1949)も、明治15年 ...

-

-

日本画革新運動の中での愛媛出身の日本画家

2021/7/9

明治も20年代になると、岡倉天心、フェノロサらの提唱により東京美術学校が開設され、日本美術院が創立されるなど、「新日本画」を標榜する革新運動が活発になっていった。京都における諸流派も近代絵画の影響を受 ...

-

-

伊予の南画、全盛から現代南画へ

2025/2/24

吉田蔵澤(1722-1802)やその門人たちによって確立されていった伊予南画は、しだいに広がりを見せる。小松藩絵師となった森田南濤(1808-1872)は文晁派の春木南湖に学び、その流れは門人の林涛光 ...

-

-

伊予南画の全盛・続木君樵と周囲の画人

2021/7/9

天野方壺の登場で全盛を迎える伊予南画だが、伊予画壇において方壺と双璧と謳われたのが続木君樵(1835-1883)である。君樵は庄屋の家系に生まれ、幼いころから書画に親しんだ。土居町を中心として多くの画 ...

-

-

伊予出身の旅絵師・天野方壺、伊予を訪れ作品を残している富岡鉄斎

2021/7/9

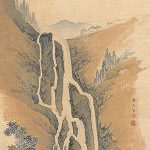

幕末から明治初期にかけて活躍した伊予出身の南画家に、天野方壺(1824-1895)がいる。その生涯はほとんど不明確だが、諸々の資料をつなぎ合わせると、はじめ三津の四条派の画人・森田樵眠に学び、のちに京 ...

-

-

伊予南画の先駆者・吉田蔵澤、正岡子規も愛した竹の名手

2021/7/9

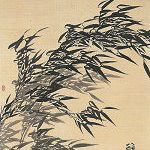

伊予南画の先駆的な存在としては吉田蔵澤(1722-1802)があげられる。蔵澤が長崎南画との出会いによって墨竹を始めたころは、ちょうど池大雅や与謝蕪村らによる日本南画の黎明期にあたり、蔵澤の先駆性はは ...

-

-

円山四条派の流れを汲む伊予の画人

2021/7/9

森田樵眠によって伝えられた円山四条派の流れは、伊予の地に広まっていった。東宇和郡野村町に生まれた松本仙挙(1880-1932)は、京都市立美術工芸学校絵画科に進み、卒業後も山元春挙に師事して「仙挙」の ...

-

-

伊予に四条派を伝えた町絵師・森田樵眠

2021/7/9

山本雲渓の活躍期に重なるように現れたのが、松山三津の町絵師・森田樵眠(1795-1872)である。樵眠については詳しい経歴は伝わっていないが、京都に出て岡本豊彦の門で学び、伊予の地に四条派の画風を初め ...

-

-

岸駒に学び、江戸で活躍した沖冠岳

2021/7/9

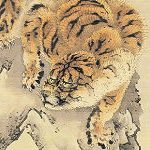

今治に生まれ山本雲渓の手ほどきを受けて絵画に目覚めた沖冠岳(1817-1876)は、京都に出て岸駒の門に入り画を学び、その後江戸に出て谷文晁や渡辺崋山らと交わり、江戸南画や狩野派を研究するなど様々な画 ...

-

-

森狙仙門下の猿の画人二人・山本雲渓と大内蘚圃

2021/7/9

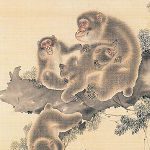

藩の絵師として全盛を極めた狩野派や住吉派にかわり、江戸後期から末期にかけて新しい画境を切り開いたのは、長崎系南画の流れや円山派だった。今治藩の山本雲渓(1780-1861)は、医術を学ぶため大坂に出た ...

-

-

宇和島から杵築の安住寺へ、孤高の水墨画家・村上天心

2021/7/9

宇和島の豆腐屋の家に生まれた村上天心(1877-1953)は、幼くして父親と死別し、学校で学ぶ機会を得られなかったが、独学で各派の画法を学んだ。さらに、様々な師を求めて、禅、彫刻、仏典、儒学、漢字など ...

-

-

宇和島の画人・三好応山と応岸

2021/7/9

宇和島を中心とする南予地方は、松山を中心とする中予地方とは高い山々でへだてられおり、むしろ九州との海上交流のほうが盛んで、県内でも固有の気風・文化をはぐくんできた。さらに、慶長19年からは仙台藩主・伊 ...

-

-

伊予松山藩の住吉派絵師、遠藤広古・広実

2021/7/9

江戸の狩野派は武家社会に受け入れられ、日本各地で絶大な勢力を誇った。伊予松山藩においても、初代の松本山雪から明治にいたるまで、代々狩野派が御用絵師を引き継いでいたが、その途中で、狩野派ではない大和絵の ...

-

-

狩野派唯一の「村狩野」・今村道之進

2021/7/9

文化文政の頃、東予一帯で活躍した狩野派の画人に今村道之進(1761-1830)がいる。道之進は、宝暦11年宇摩郡中曽根村に生まれ、21歳の時に京都に出て、狩野探幽の流れを汲む京都鶴沢派に学び、27歳で ...

-

-

西条藩絵師・小林西台と各藩の狩野派

2022/9/5

木挽町狩野の流れは伊予の地に急速に広がり、大洲藩にやや遅れて西条藩からは小林西台(1794-1854)が出た。西台は、大洲藩の若宮養徳(1754頃-1834)と同じ木挽町狩野の門に学んだ。40歳ほど年 ...