-

-

ドイツの化学者・ワグネルが開発した釉下彩陶器「旭焼」の絵付けをした狩野派の画家・荒木探令

2021/7/6

現在の新庄市に生まれた荒木探令は、10歳の時に地元の絵師・菊川淵真に絵の手ほどきを受け、18歳で上京、鍛冶橋狩野家の狩野探美に師事して狩野派の画法を学び、26歳で探令の号を許された。この頃、ドイツの化 ...

-

-

長崎南画を源流に持つ寒河江の日本画家

2021/7/6

明治期の寒河江地方の日本画家の源流をたどると、長崎南画の鉄翁祖門に行きつく画系がある。その始まりは、小泉の長泉寺十一世住職の土田鉄船(1812-1879)で、長崎まで行って鉄翁に南画を学んでいる。その ...

-

-

山形画人として最も多くの作品を残したとされる小松雲涯

2021/7/6

中山町の農家に生まれた小松雲涯は、幼いころから画を好み、14、5歳で画家を目指すようになった。はじめ同郷の服部武陵に画技を学び、のちに江戸に出て春木南溟に師事した。明治20年、56歳で帰郷した後は見崎 ...

-

-

日本画革新運動のなかで日本的南画の開拓に尽力した菅原白龍

2021/7/6

現在の長井市に生まれた菅原白龍は、9歳頃から『北斎漫画』を見て独学し、11歳の時に初めて長沼月峰、渡辺玄渓について南画を学んだ。その後家出して江戸に行き熊坂適山に師事、その後も長井と江戸を往復しながら ...

-

-

山形・村山地方の文人墨客の中心的存在だった細谷風翁

2021/7/6

幕末から明治初期にかけて山形の文化の指導的役割を果たした細谷風翁は、山形市にあった真言宗宝幢寺の寺待宮城家に生まれ、十日町の医師・細谷玄琳の養子となり医師を継いだが、医業のかたわら漢学、武道、画業と幅 ...

-

-

山形の特産物「最上紅花」の流通の様子を描いた屏風で知られる青山永耕

2021/7/6

六田村(現在の東根市)に生まれた青山永耕は、若くして上山藩御用絵師・丸野清耕に学び、のちに養子となって丸野永耕と称した。29歳の時に藩命によって江戸に出て狩野永悳に師事し、養家を離れて雪窓斎永耕と号し ...

-

-

上山藩の御用絵師・丸野清耕

2021/7/6

丸野清耕は、村山郡楯岡町(現在の村山市)の最上山浄覚寺の三男として生まれ、幼いころから画を好み、のちに江戸に出て中橋狩野家の十四代狩野邦信の門に入り、狩野派の画法を学んだ。帰郷後は、狩野清耕と号して活 ...

-

-

江戸後期の尾花沢を代表する絵師・沼沢永朔

2021/7/6

漆山村(現在の山形市)の設楽東玉斎とほぼ同時代に活躍した絵師に、尾花沢の沼沢永朔がいる。永朔は、若いころ江戸に出て狩野家に入門し、「狩野」の姓を許されたとされ、江戸後期の尾花沢を代表する絵師であり、4 ...

-

-

文化・文政期の漆山陣屋付き絵師・設楽東玉斎

2021/7/6

文化・文政期に活躍した山形・村山地方の絵師に、漆山村(現在の山形市)の設楽東玉斎がいる。東玉斎は、天童奈良沢の菱沼家に生まれ、のちに漆山の設楽家に入り設楽姓を名乗るようになった。生い立ちは不明だが、生 ...

-

-

遠近法を用いて「湯殿山道中版画」を描いた狩野派の絵師・早坂義川

2021/7/6

江戸初期から中期にかけて、山形・村山地方にはほとんど郷土画家が見当たらず、記録上最も早くこの地域で活躍した絵師は、江戸末期の安永・天明頃になって現れた狩野派の絵師・藤沢祐川である。祐川は、山形宮町両所 ...

-

-

幕末の新庄・最上画壇を活気付かせた菊川淵斎

2021/7/6

新庄藩の絵師のうち、記録に残っている最も古い絵師は、町田雲平である。雲平はもとは米沢藩士だったが、新庄藩二代藩主・戸沢正誠に絵師として召し抱えられ、数々の名品を描いたと伝わっている。 新庄・最上地方の ...

-

-

庄内地方に鳥羽絵風の戯画を数多く残した土屋鴎涯

2021/7/6

鳥羽絵(とばえ)とは、江戸時代に戯画や漫画を指して使われていた言葉で、国宝「鳥獣人物戯画」の筆者と伝えられてきた鳥羽僧正覚猷が、この呼び名の由来とされている。また、ごく限られた意味として、18世紀前半 ...

-

-

明治27年の酒田大地震に遭遇し「酒田大震真写図」を描いた恒川鶯谷

2021/7/6

明治27年10月22日、山形県庄内地方は、当時東北未曾有と称された大地震に見舞われた。災害は庄内全地区に及び、死者718名を出す大惨事となり、最も被害が大きかったのは、酒田を中心とする最上川下流域、赤 ...

-

-

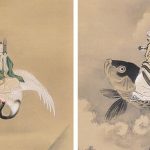

庄内地方の南画家

2021/7/6

庄内藩では、藩の絵師のほかに絵をたしなむ藩士が多かった。石井子龍は、絵を同藩の氏家龍渓に学び、のちに藩医で書家でもあった重田道樹に学んだ。生涯酒を好んで奇行が多かったとされ、金峯山麓の渓流の上に庵を結 ...

-

-

書画をよくした代々の庄内藩主

2021/7/6

代々の庄内藩主は、教養として画法を学び、狩野派風の作品を多く残している。藩主に絵を教えた庄内藩の絵師は、初代御用絵師の家系・三村家が三代で終わり、当時若殿だった第6代藩主忠温の相手として青山盛竺が選ば ...

-

-

庄内地方を代表する画僧・市原円潭

2021/7/6

酒田の商家に生まれた市原円潭は、幼いころから絵に興味を示し、15歳で江戸に出て、24歳から28歳まで狩野探淵守真のもとで狩野派の画法を学んだ。その後郷里に帰り、鶴岡に居住していたところ、常念寺の依頼で ...