-

-

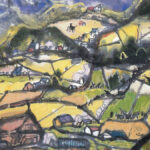

京都の狩野派に学び加賀藩に仕えた佐々木泉景

2022/12/7

地元金沢の狩野派として、梅田家とともに加賀藩の御用を受けたのが、江戸時代後期から末期にかけて活躍した佐々木泉景(1773-1848)とその一門である。大聖寺(現在の加賀市大聖寺)出身の泉景は、京都に出 ...

-

-

加賀藩に仕えた地元金沢の狩野派・梅田家の絵師

2022/12/5

加賀藩の御用を受けた絵師としては、幕府の御用絵師・狩野探幽がたびたび三代藩主・前田利常に絵の依頼をされており、その門下である久隅守景も一時期金沢に滞在して多くの作品を描いている。 また、五代藩主・前田 ...

-

-

加賀藩に仕えた神田松永町狩野家の祖・狩野友益

2022/12/2

狩野友益(不明-不明)は、狩野永徳の弟にあたる狩野宗巴種信の孫で、江戸に出て表絵師・神田松永町狩野家を興した。加賀藩五代藩主・前田綱紀のときに加賀藩に仕えて加賀に下ったが、あまり長くいなかったようで作 ...

-

-

加賀地方で多くの代表作を描いた久隅守景

2022/11/30

加賀藩三代藩主・前田利常(1593-1658)は、初代利家、二代利長が帰依した社寺の復興・修復や、自身による新築を盛んに行ない、それに関わる建築や内部装飾の名工を広く呼び集めたため、金沢城下は国内でも ...

-

-

加賀藩主・前田利常の御用絵師をつとめた俵屋宗雪

2022/11/28

本阿弥光悦とともに琳派の祖とされる俵屋宗達(不明-不明)は、17世紀の京都で町絵師として活躍し、やまと絵の様式を基盤に、装飾性と意匠性に富んだスタイルを確立させた。それが18世紀の尾形光琳に継承され、 ...

-

-

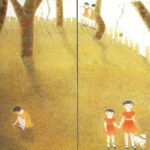

等伯の跡を継いで一門を率いる存在として将来を嘱望されていたが26歳で早世した長谷川久蔵

2022/11/24

長谷川等伯には、在郷時代の妻との間に二男二女がおり、男子は長男・久蔵と二男・宗宅で、女子にはそれぞれ等秀と等学が娘婿として迎えられた。さらに後妻との間に生まれた三男・宗也、四男・左近らが絵師として活躍 ...

-

-

能登が生んだ桃山時代を代表する画家・長谷川等伯

2022/11/22

長谷川等伯(1539-1610)は、能登国七尾(現在の石川県七尾市)の能登七尾城主畠山氏の家臣・奥村家に生まれ、のちに縁戚で染物業を営む長谷川家の養子となった。雪舟系画人の等春に学んだとされる養父・宗 ...

-

-

戦後の富山洋画界の指導的役割を果たした東一雄

2022/11/14

富山県上新川郡広田村(現在の富山市広田)に生まれた東一雄(1910-2000)は、はじめ富山商業学校に入学したが、同年富山県師範学校に移り安岡信義に学んだ。26歳の時に文部省中学校教員検定(西洋画・用 ...

-

-

富山県展創立に尽力した杉山司七、長島勝正

2022/11/11

昭和21年、杉山司七、長島勝正、荒谷直之介、小坂勝人、村井辰夫、紺谷英儀らが中心となり、富山県美術文化協会が発足、同年第1回富山県展が開催された。 県展創立に大きな役割を果たしたのは、洋画家でもあり、 ...

-

-

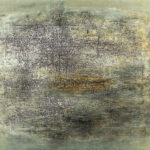

富山でいち早く前衛活動を展開した佐藤洋

2022/11/9

佐藤洋(1908-1987)は、山形県鶴岡市に生まれ、富山薬学専門学校(現在の富山大学薬学部)に入学したが、肺結核のため2年間休学し、その間に絵を描きはじめた。休学中の昭和7年に島田四郎(1905-1 ...

-

-

富山初の洋画団体「北国洋画協会」を結成した改井徳寛

2022/11/7

富山県の洋画史において、大正6年に改井徳寛(1895-1951)、村井盈人(1899-1976)らによって結成された「北国洋画協会」が、富山の洋画家たちによる組織的な活動の始まりとされている。同会は、 ...

-

-

砺波の美術教育の中心として活動した川辺外治

2022/11/4

富山師範学校(現在の富山大学教育学部)で曽根末次郎に学んだ川辺外治(1901-1983)は、同校卒業後は福野小学校に勤務したのち東京に出向、太平洋美術学校夜間部専科に入学して油彩を学んだ。その後、文検 ...

-

-

安岡信義、曽根末次郎ら富山の美術文化振興に主導的な働きを果たした美術教師たち

2022/11/2

明治・大正から昭和前期にかけて、富山県内の旧制中学校などに在任した美術教師は、富山の美術文化振興に主導的な働きを果たした。特に、美術教師の育成を目的とした富山師範学校(現在の富山大学教育学部)で教鞭を ...

-

-

富山県人最初の洋画家・田部英嘉と富山の初期洋画家

2022/10/31

田部英嘉(不明-1888)は、富山県上新川郡奥田村(現在の富山市)に生まれた。少年のころから絵を好んでいたが、絵を学ぶために遊学することは許されないと思い、昭和18年頃書き置きをして京都に上り、久保田 ...

-

-

岩崎巴人らと日本表現派を結成した谷口山郷

2022/10/25

日本表現派は、岩崎巴人、谷口山郷、野村清六(のむら清六)、長崎莫人ら川端画学校出身者と富山県朝日町蛭谷出身の画家たちによって、昭和33年に結成された。岩崎と谷口は川端画学校で知り合い、ともに兵役の期間 ...

-

-

富山県日本画家連盟を創設した小坂勝人

2022/10/21

高岡市に生まれた小坂勝人(1901-1953)は、東京美術学校に学び、卒業後も帝展、新文展、日展に出品を続けて東京で活動していたが、昭和20年に戦禍を避けて富山県城端町に疎開、地元での全県的規模の美術 ...