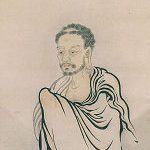

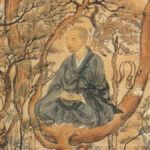

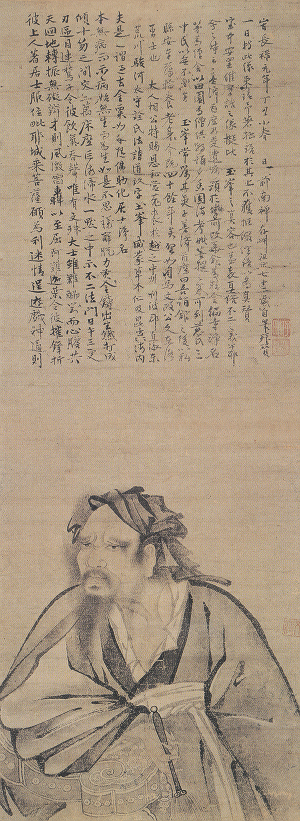

文清「維摩居士図」重文 奈良・大和文華館蔵

文清(不明-不明)は、15世紀中頃の画人で、周文派のひとりと思われるが、経歴は不明である。大徳寺に「養叟宗頤像」などを残していることから、養叟の門下だったと考えられている一方、朝鮮に渡って画技を広めたとの説もある。また、周文の跡を継いで足利将軍家の御用絵師をつとめた小栗宗湛が、寛正3年に出家する以前に用いていた名前が文清だったのではないかとも推測されているが、確証はない。

掲載の「維摩居士図」は、『維摩経』の主人公・維摩を描いたもので、維摩は釈迦在世時にインドの毘耶離城に住んでいた富裕な居士(在家の仏教信者)とされる。ある時、病に伏せた維摩のもとに、釈迦はさまざまな弟子を見舞いにやり、その弟子たちと維摩の問答が『維摩経』の構成の中心となったという。『維摩経』は、中国・日本において、とくに禅僧たちを中心に重んじられ、維摩信仰は長く流行した。

文清(不明-不明)ぶんせい

15世紀中頃の画人。周文に学んだと思われる。養叟自賛の「養叟宗頤像」(京都・大徳寺蔵)、「山水図」(ボストン美術館蔵)、一条兼良おおよび瑞溪周鳳着賛の「湖山図」など数点の作品のみで知られる。

京都(22)-画人伝・INDEX

文献:日本絵画名作101選、日本の美術12 周文から雪舟へ、日本美術全集9、原色日本の美術11