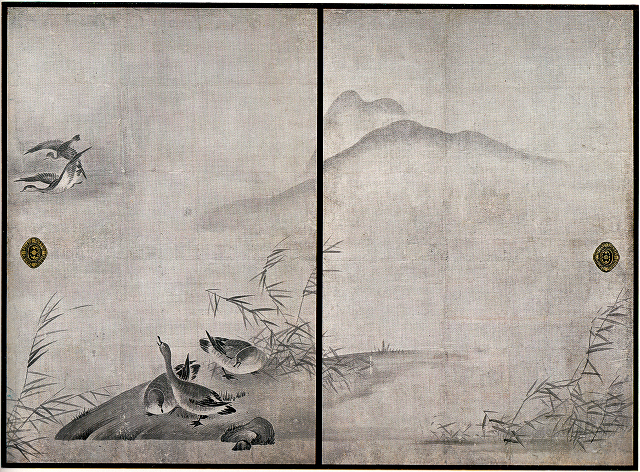

小栗宗湛・宗継「芦雁図」6面のうち2面 京都国立博物館蔵(大徳寺養徳院旧蔵)

小栗宗湛(1413-1481)は、室町時代中期の画僧で、相国寺の周文に水墨画を学び、周文の後を継いで足利将軍家の御用絵師をつとめた。文献的には寛正3年『蔭凉軒日録』に初めて小栗氏として登場し、やがて出家して宗湛と号し、自牧と称したという。翌寛正4年には周文と同じ俸禄をもらって足利将軍家に絵師として仕えたことがわかっている。その前後の画歴としては石山寺、松泉軒、雲沢軒、高倉御所などの襖絵を描いたことが知られている。

確実な作品は発見されていないが、大徳寺塔頭養徳院の襖絵6面のうち2面「芦雁図」が、宗湛・宗継父子の合作と伝わっている。『蔭凉軒日録』には、永徳2年、大徳寺内の養徳院の襖絵を宗湛の子・宗継が描いたが、その時父宗湛が未完成のまま描き残した「芦雁図」を描き継いだと記されている。

なお、著名な『小栗判官物語』は、一般的には宗湛の生涯を戯曲化したものと伝わっているが、物語との関係は分かっていない。

小栗宗湛(1413-1481)おぐり・そうたん

→越前若狭で活躍した小栗宗湛を祖とする小栗派

京都(21)-画人伝・INDEX

文献:本朝画史、原色日本の美術11

鳥山石燕 画図百鬼夜行全画集

¥748 (2026年1月19日 06:57 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)高島野十郎画集―作品と遺稿

只今、価格を取得しています。

(2026年1月19日 06:57 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)