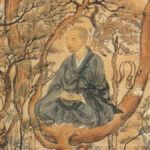

如拙「瓢鮎図」国宝 京都・退蔵院蔵

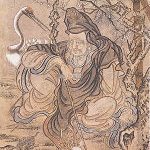

如拙(不明-不明)は、室町時代前半に活躍した相国寺系の画僧で、室町期の水墨画に新様式を導入し、近世絵画への道程を導いていったとされる。その経歴はよく分かっていないが、のちに雪舟が師のひとりにあげ、狩野派や長谷川等伯が「日本漢画の祖」と称していることから、後世の画家たちに大きな影響を与えたことがうかがえる。

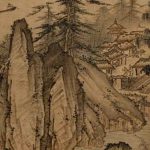

代表作の「瓢鮎図」(掲載作品)は、如拙が画を描き、31人の禅僧が賛を寄せている。当時の水墨画は、将軍と取り巻きの禅僧たちの遊興から生まれたものも少なくなく、本図はその代表的な作例とされる。四代将軍・足利義持の「つるつるの瓢箪で、ぬるぬるの鮎(マナズ)を捕れるか」という問いに如拙らが応えたもので、禅問答の発端であり、一種の知恵比べだったと思われる。

賛の冒頭にある大岳周崇の序によれば、これは「新様」を如拙に描かせたもので、如拙は当時最新の流行だった中国絵画からさまざまなものを取り入れ、画面のなかに組み合わせて描いている。

如拙(不明-不明)じょせつ

南北朝時代から室町時代中期の画僧。『本朝画史』によると、九州の人で、相国寺に住み、宋元の画風を学び、山水、人物、花鳥画を巧みにしたという。作品としては「瓢鮎図」「王羲之図」「三教図」の3点が認められている。

京都(19)-画人伝・INDEX

文献:本朝画史、日本絵画名作101選、日本の美術12 周文から雪舟へ、日本美術全集9、原色日本の美術11