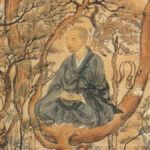

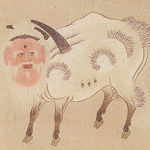

可翁「蜆子和尚図」重文 東京国立博物館蔵

可翁(不明-不明)は、日本の初期水墨画を代表する画人とされ、如拙や周文、雪舟に先立つ存在として名高いが、その経歴は不明である。宅磨派の絵仏師とする説や、中国に渡り後に南禅寺18世住持となった「可翁宗然」と同一人物とする説があるが、いずれも確証は得られていない。

日本における水墨画は、鎌倉時代から南北朝期に中国から禅宗とともに伝わった絵画様式が日本的に発展したもので、そのため初期水墨画の画題は禅の教えに基づいたものが多い。掲載の「蜆子和尚図」は、唐代の禅僧・蜆子和尚を描いたもので、蜆子は曹洞宗の祖・洞山良价の弟子とされ、年中粗末な服を着て、蝦や蜆を食べていたので、この名があるという。

可翁(不明-不明)かおう

14世紀前半に活躍したと推定されるが、詳しい伝記は不明。作品の「可翁」の下に「仁賀」と「賀」の付く小印が押されていることから宅磨派の絵仏師とする説や、中国(元)に渡ったこともある南禅寺の住持「可翁宗然」と同一人物とする説などがあるが、確証は得られていない。江戸時代の画史類では、14世紀前半に京都・東福寺周辺で作画活動をしていた良全と混同されており、また「可翁」印を中国南宋時代の画家・牧谿の印章とする錯誤もみられる。

京都(08)-画人伝・INDEX

文献:本朝画史、日本絵画名作101選、日本美術全集9