-

-

有識故実に基づく歴史画を得意とし「日蓮聖人絵伝」を身延山久遠寺に奉納にした植中直斎

2024/12/11

植中直斎「賜豊御酒」 植中直斎(1885-1977)は、奈良県天理市山田町に生まれた。はじめ大阪の深田直城の画塾に学び、明治38年上京して橋本雅邦の門に入った。明治40年東京勧業博覧会で2等賞を受賞し ...

-

-

近代日本画において大和絵に新機軸を示した松岡映丘

2024/12/14

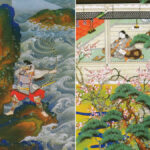

松岡映丘「宇治の宮の姫君たち」姫路市立美術館蔵 松岡映丘(1881-1938)は、兵庫県神東郡田原村(現在の神崎郡福崎町)に生まれた。父親の松岡操は医者で漢学者でもあり、4人の兄は民俗学者で知られる柳 ...

-

-

大阪画壇を代表する画家として活躍した深田直城

2025/3/26

深田直城「紫式部調書之図」(部分) 深田直城(1861-1947)は、近江国膳所(現在の大津市)城下に生まれ、京都に出て四条派の森川曽文に師事した。曽文門下では三宅呉暁と双璧とされたという。明治15年 ...

-

-

歴史人物画に優品を残した島田墨仙

2024/12/11

島田墨仙「書聖道風」東京国立近代美術館蔵 島田墨仙(1867-1943)は、福井藩士で画人でもあった島田雪谷の二男として福井城下に生まれた。9歳頃から父雪谷について四条派を学び、父の没後は独学していた ...

-

-

帝展で注目され石川県画壇に新風を吹き込んだが45歳で没した田村彩天

2023/2/1

田村彩天「雨の白河」野間奉公会蔵 田村彩天(1889-1933)は、金沢市に生まれ、石川県立工業学校図案絵画科を卒業後、東京美術学校日本画科に進み、同校卒業後は寺崎広業に師事した。大正9年、第2回帝展 ...

-

-

松岡映丘らの新興大和絵に共感し、古典に取材した作品を多く発表した吉田秋光

2024/12/14

吉田秋光「夏たつ頃」目黒雅叙園美術館蔵 吉田秋光(1887-1946)は、金沢区浅野町(現在の金沢市小橋町)に生まれ、石川県立工業学校図案絵画科を卒業後、東京美術学校日本画科に進学した。同期に同郷の安 ...

-

-

銅版画家としても異彩をはなった日本画家・結城正明

2022/9/5

結城正明「富士巻狩」 結城正明(1834-1904)は、越中国富山柳町(現在の富山市柳町)で金沢藩士の子として生まれ、19歳で江戸に出て木挽町狩野家の狩野勝川院雅信に入門した。同門には狩野芳崖、橋本雅 ...

-

-

退色しにくい「津端式絵具」を開発した津端道彦

2022/4/22

津端道彦「文武」 津端道彦(1868-1938)は、新潟県中魚沼郡外丸村(現在の津南町外丸本村)に生まれた。生家は酒造業を営んでおり「菊水」という銘柄の酒を造っていた。父の荘六は藍亭と号して南画を描い ...

-

-

多くの門人を育て三条画人の名を高めた行田雲濤

2022/4/8

行田雲濤「神功皇后之図」 行田雲濤(1798-1853)は、蒲原郡一ノ木戸村(現在の三条市神明町)の神明宮の宮司の子として生まれ、40歳前後に父の跡を継いで神明宮の神官となった。早くに画技に目覚め、京 ...

-

-

黒澤映画の衣裳考証でも名を高めた歴史画家・江崎孝坪

2021/12/13

江崎孝坪「手向け」 江崎孝坪(1904-1963)は、上伊那郡高遠町(現在の伊那市高遠)に生まれた。小学生のころから絵を描くことが好きで、14歳の頃に小学校を中退して上京、日本橋にある呉服の小物問屋・ ...

-

-

25歳で夭折した新進の武者絵画家・長谷川石峯

2021/12/11

長谷川石峯「衣川戦陣図」(未完・絶筆) 長谷川石峯(1879-1904)は、下伊那郡喬木村阿島に生まれた。長谷川家は代々阿島に居住した同地方屈指の豪農で、明治維新後、父は戸長をつとめ、製糸業をはじめた ...

-

-

松本に多くの作品を残した勤皇画人・浮田一蕙

2021/9/6

浮田一蕙「婚怪草紙」(部分) 松本地方の近代日本画の発展には、県外から来た2人の勤皇画人も重要な役割を果たした。ひとりは、2度にわたり京都から訪れた復古大和絵の浮田一蕙で、もうひとりは、伯耆国(鳥取県 ...

-

-

松代藩御用絵師・三村晴山

2021/8/20

三村晴山「養老の滝」 松代藩に任えた絵師として記録上最も早く登場するのは、三村自閑斎(不明-不明)である。自閑斎は、一郎平と名乗り、藩評定所の絵図書をつとめていたとされ、現在残る作品も絵図に類するもの ...

-

-

信州小県郡で「田舎探幽」と呼ばれた秦燕恪

2021/8/18

秦燕恪「異国人狩猟図」 秦燕恪(1732-1799)は、小県郡和田村(現在の小県郡長和町)に生まれ、はじめは狩野玉燕の作風を慕って私淑したが、のちに江戸に出て木挽町狩野家六代目の狩野栄川院典信の門に入 ...

-

-

山梨県内に多くの肉筆画を残した浮世絵師・中澤年章

2021/7/5

中澤年章「見立雪月花之内 五條橋の月」 山梨県巨摩郡布施村(現在の中央市)に生まれた中澤年章(1864-1924)は、22歳の時に上京して浮世絵師・月岡芳年に師事した。どのような経緯で芳年に入門したの ...

-

-

歴史・風俗を研究し歴史人物画を得意とした北村明道

2021/7/5

北村明道「紫式部」群馬県立歴史博物館蔵 高崎に生まれた北村明道(1896-1962)は、はじめ小堀鞆音に師事して歴史画を学び、のちに蔦谷龍岬の画塾に入り、龍岬没後は児玉希望に師事した。昭和2年の第8回 ...