-

-

函館に滞在してアイヌを主題にした絵を描いた平福穂庵

2021/7/6

平福穂庵(1844-1890)は、秋田の角館町に生まれ、7歳で同じ町内に住んでいた四条派の武村文海に画を学び、17歳で本格的に絵を学ぶべく京都に出たが、師には就かず、写生や古画の模写によって独修した。 ...

-

-

富岡鉄斎が描いたイオマンテ

2021/7/6

最後の文人画家と称される富岡鉄斎(1837-1924)は、京都に生まれ、若いころから学問を志し、私塾を開き、各地の神社の神官を歴任していたが、兄が没したために京都に戻り、以後89歳で没するまで、文人と ...

-

-

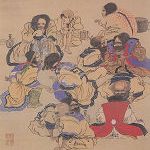

北海道の名付け親・松浦武四郎が刊行した『蝦夷漫画』

2021/7/6

伊勢国に生まれた松浦武四郎(1818-1888)は、幼いころから旅にあこがれ、16歳の時にひとりで江戸まで歩いて旅をし、17歳からは全国各地を旅するようになった。21歳の時から3年ほど長崎の平戸で僧侶 ...

-

-

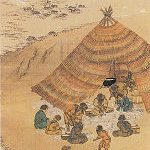

養父の仕事を引継ぎ『蝦夷生計図説』を完成させた村上貞助

2021/7/6

寛政11年の蝦夷地大調査に参加し『蝦夷島奇観』を著した村上島之允は、その後も蝦夷地の風俗や器物をさらに詳述した続編を著していたが、完成をみることなく49歳で病没した。村上島之允の没後は、門人の間宮林蔵 ...

-

-

谷文晁の実弟・谷元旦が描いた蝦夷地

2021/7/6

寛政11年の幕命による蝦夷地大調査には、谷文晁の実弟・谷元旦(1778-1840)も産物調査の一員として参加していた。元旦がこの調査に参加したのは、15歳年長の兄・文晁が仕えていた御三卿のひとつ・田安 ...

-

-

幕府の蝦夷地調査に同行し『蝦夷島奇観』を著した村上島之允

2021/7/6

1799(寛政11)年、異国船が頻繁に接近する蝦夷地の情勢に危機感を募らせた江戸幕府は、180人に及ぶ大調査団を蝦夷地に派遣した。この調査団に、のちに代表作『蝦夷島奇観』を著す村上島之允(1760-1 ...

-

-

蝦夷地を訪れてアイヌ風俗を記録した菅江真澄と小林豊章

2021/7/6

アイヌ風俗の記録としては、絵師によるアイヌ絵だけではなく、菅江真澄のように旅行者が旅先の光景を描き留めたり、蝦夷地を訪れて「蝦夷草木図」を著した小林豊章のように、幕命によって蝦夷地調査に関わったものも ...

-

-

函館で活躍した代表的アイヌ絵師・平沢屏山

2021/7/6

アイヌ絵を描いた絵師としては、10人ほどが確認されているが、そのなかでも作品の数と質の高さから、新興の港町・箱館(現在の函館)で活躍した平沢屏山が、アイヌ絵の代表的作家と位置付けられている。欧米の研究 ...

-

-

山形から松前に渡りアイヌ絵を描いた早坂文嶺

2021/7/6

山形城下の旅籠町に生まれた早坂文嶺(1797-1867)は、弘化年間(1844-1848)頃に松前に渡り、松前で絵師として活動した。一説には松前藩の御用絵師とも伝えられているが、定かではない。アイヌ絵 ...

-

-

狩猟や漁業を主な題材にした千島春里

2021/7/6

アイヌ絵の作者は経歴不明な絵師が多いが、千島春里(不明-不明)に関しても経歴を知る資料が少なく、さらに複数の名前が知られている。それは、画風の変化や展開にともなって本人が名前を変えたものなのか、あるい ...

-

-

特異なアイヌ像を描いた雪好

2021/7/6

雪好(不明-不明)は、経歴や生没年が不明な絵師である。作品にはいずれも「雪好」の朱文円印があるが、落款や年記がなく、作品からは生没年や経歴を知ることはできない。活動期は18世紀末から19世紀の初めにか ...

-

-

アイヌ絵の先駆者・小玉貞良

2021/7/6

「アイヌ絵」とは、蝦夷地と称されていた北海道の先住民であるアイヌの人々の生活風俗を描いた絵画のことで、「アイヌ風俗画」とも呼ばれている。アイヌは、お互いの姿を描くことを忌み嫌い、絵を描く習慣がなかった ...

-

-

松前藩御用絵師・熊坂適山

2021/7/6

松前藩が梁川に転封され、藩の家老だった蠣崎波響も梁川に移り住むことになったが、波響は縮小された藩の再興に力を尽くすとともに、絵筆を握り続けた。そうした姿に、地元では、波響はすぐれた画技を持つ代官だとい ...

-

-

近世北海道における最初の本格的画人・蠣崎波響

2021/7/6

近世の北海道は、和人地と呼ばれた道南の一部をのぞき、「蝦夷地」と呼ばれ異域とされていた。その道南の和人地・松前が、藩として成立したのは、第5代藩主・松前慶広の時で、この時に幕府から蝦夷地における交易の ...

-

-

ニシムイ美術村と沖縄の洋画家

2021/7/6

戦後、沖縄は米軍による軍政という異民族支配を受けることになった。米軍は沖縄の文化芸術を高く評価し、1948(昭和23)年には、首里儀保町に「ニシムイ美術村」を建設、沖縄の画家たちは美術村に建てられたそ ...

-

-

国際スパイ組織に協力して検挙され獄死した画家・宮城与徳

2021/7/6

1942(昭和17)年、ソビエト連邦のスパイ組織による日本国内での情報活動が発覚し、各メディアは「ゾルゲ事件」としてセンセーショナルに報道した。この事件の首謀者は、ドイツ人を父に、ロシア人を母に持ち、 ...