-

-

レモンの画家・小館善四郎

2021/7/6

青森市の裕福な木材商の四男として生まれた小館善四郎(1914-2003)は、小学生のころから油彩をはじめ、多くの芸術家を輩出した青森中学校に進んだ。同級生には、関野凖一郎、佐藤米次郎、根市良三らがいた ...

-

-

反戦画家の烙印を押され画壇から去った無頼派の画家・阿部合成

2021/7/6

南津軽郡浪岡村に生まれた阿部合成(1910-1972)は、大正12年に青森中学校に入学、同級生に太宰治がいた。阿部は、父親が青森市長をつとめるなど、名家の出で、裕福な家庭に育った大宰と出自や環境が似て ...

-

-

青森県南部地方の洋画家

2021/7/6

県南(青森県の南部地方)の洋画家としては、県南地方の洋画の先駆者とされる福田剛三郎(1886-1977)が、明治38年に上京して、大下藤次郎が主宰する水彩画研究所で学んだ。その後、白馬会に入り、明治4 ...

-

-

昭和初期の青森県の洋画家

2021/7/6

昭和初期の青森では、大正時代に引き続き、いろいろな美術団体や研究所が立ちあげられた。昭和2年には、東京美術学校を卒業して弘前中学校で美術教師をしていた穴沢赳夫(1899-1946)が、同校の卒業生・黒 ...

-

-

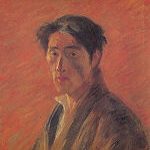

棟方志功の油彩画

2021/7/6

版画で世界的な活躍をすることになる棟方志功(1903-1975)だが、はじめはゴッホの「ひまわり」を見て感銘を受け、油彩画を描いていた。そして、21歳の時に油彩画家を志して上京。しかし、目標としていた ...

-

-

エノケンのレビュー作家をつとめた菊谷栄

2021/7/6

菊谷栄(1902-1937)は、青森市では今純三に継ぐ油絵の草分け的存在だが、菊谷を有名にしたのは、「日本の喜劇王」と称されたエノケン(榎本健一)の劇団に舞台装置家として参加し、レビュー作家としてデビ ...

-

-

青森県の創作版画の祖・今純三

2021/7/6

大正時代に、青森県の文化面に大きな影響を与えた「六花会」やその後に結成された「白躍会」で活躍した洋画家に今純三(1893-1944)がいる。今純三は弘前市に生まれ、小学校卒業後に一家で上京した。明治4 ...

-

-

英国に帰化した水彩画家・松山忠三

2024/2/22

青森県の洋画家で最も早く海外に渡ったのは、水彩画家の松山忠三(1880-1954)とされる。松山は、北津軽郡板柳町の大地主の家に生まれた。生家は、津軽随一の大長者といわれた井筒屋の別家にあたるが、父親 ...

-

-

本格的な洋画を津軽に持ち帰った羽場金司

2021/7/6

明治も終わり頃になると、東京美術学校西洋画科に青森県出身の若者たちも入学をはじめた。大川亮をはじめ、羽場金司、関彦四郎、大橋貞一らである。大正2年に東京美術学校を卒業した羽場金司(1886-1916) ...

-

-

青森初の洋画研究所を開いた大和田篤治と大川亮

2021/7/6

青森県初の「洋画研究所」は、明治30年代後半、大和田篤治と大川亮によって青森市に開かれた。南津軽郡に生まれた大川亮(1881-1958)は、中学時代から絵を描き、画家になることを望んでいたが、家族の反 ...

-

-

ワーグマンに洋画を学んだ松野治敏

2021/7/6

青森県で一番早く洋画を学んだのは、英国人のチャールズ・ワーグマンから教えを受けた弘前出身の松野治敏といわれている。松野は、弘前藩のフランス式訓練を受けるために入隊し、東京から教官として来ていた芳野保次 ...

-

-

常に津軽を意識して新しい日本画の創造を追求した工藤甲人

2021/7/6

岡倉天心らが提唱した国粋主義的思潮のもと、大きく発展した「日本画」だったが、第二次世界大戦後に、欧米から次々と芸術新思潮が移入されるようになり、旧来の日本画では世界に通用する表現とはなりえないとして「 ...

-

-

新しい美人画と評判になった工藤紫煌

2024/12/11

昭和7年に結成された「丹墨社」には、工藤紫煌、福田秀鳳、中村旭洋、須藤聖馬、野沢如洋、須藤尚義、竹森節堂、高橋竹年、工藤仙来ら、当時の津軽地方の日本画家のほとんどが参加した。しかし、戦争の影響で丹墨社 ...

-

-

最良の師を求めて次々と師を変えた須藤尚義

2021/7/6

須藤尚義(1902-1956)は、明治35年田舎館村川部に生まれた。父は早くから尚義を画家にする考えがあり、尚義は小学校4年の時に東京の学校に転校した。東京での最初の師は村上委山で、ここには3年いて、 ...

-

-

大正期の青森県人による在京美術団体の発展に寄与した竹森節堂

2021/7/6

大正期に東京で結成された青森県出身者による在京美術団体は、郷土青森県に大きな影響を与えた。なかでも「六花会」は、もっとも注目された美術団体で、活動期間は短かったが、その後に続く北冥会、白曜会などの在京 ...

-

-

八戸出身で川越を活動の拠点とした久保提多

2021/7/6

八戸市柏崎に生まれた久保提多(1885-1956)は、明治36年に東京美術学校に入学し、下村観山の教室で学んだ。卒業制作では、旧来の踏襲を避け、屠牛所を見学して描きあげた「屠牛所」を発表。この作品は、 ...