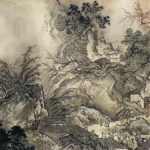

伝相阿弥「瀟湘八景図」(部分)重文 京都・大仙院

相阿弥(不明-1525)は、父・芸阿弥の跡を継ぎ、八代将軍・足利義政に同朋衆として仕え、歴代将軍の蒐集品を管理・鑑定する唐物奉行をつとめた。一方で、画事、連歌、作庭、生花、香道など諸芸に才能を発揮するとともに、東山第の障壁画制作について助言するなど将軍家の美術指南役も担い、東山文化の中心的存在として活躍した。

義政が没した延徳2年以降の動勢には不明な点が多いが、その後、画を生業とするようになったと推測されている。掲載の「瀟湘八景図」は、京都・大徳寺大仙院の中心となる部屋・室中の襖絵として描かれたもので、周囲は狩野派が描いていることから、すでに相阿弥の画事は同朋の余技の域を脱していたと思われる。

また、祖父・能阿弥以来蓄積された唐物や座敷飾についての知識を『君台観左右帳記』と総称される伝書にまとめたとされる。同書は、足利将軍家の座敷飾を中心としたもので、日本における中国画の鑑賞と評価の実態が示されている。

相阿弥(不明-1525)そうあみ

室町後期の絵師・鑑定家・連歌師。姓は中尾、名は真相、号は鑑岳、松雪斎。能阿弥の孫、芸阿弥の子。足利義政に同朋衆として仕え、唐物奉行をつとめた。諸芸に秀でたが、特に画事にすぐれた。伝書『君台観左右帳記』をまとめたとされる。弟子に単庵智伝、是庵らがいる。大永5年死去した。

京都(29)-画人伝・INDEX

文献:本朝画史、日本美術全集9、原色日本の美術11、原色日本の美術27