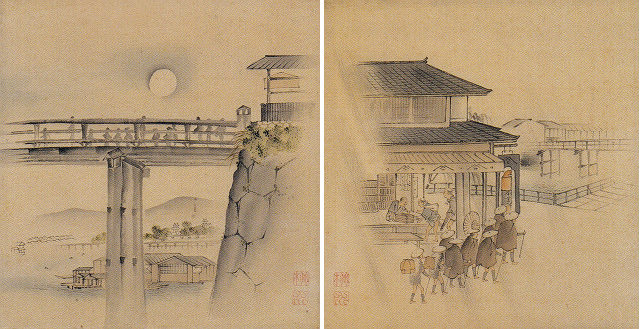

久保田桃水「大阪風景画帖」

久保田桃水(1841-1911)は、京都に生まれ、四条派の横山清暉に学び、清暉没後は19歳で大阪に移り西山芳園に師事した。明治20年に上京し皇居千種間の欄間や芝離宮洋館の天井画を手掛け、一方で内外各種の博覧会共進会に出品を重ねて名声を得た。

明治31年に二条離宮(二条城)の天井画を描くため京都に移り、天井画完成後は再び大阪に戻り、作画のかたわら茶の湯や謡曲に親しんだという。同門の西山完瑛とともに古き浪速の名勝地を描いた画帖を多く手掛けた。

久保田桃水(1841-1911)くぼた・とうすい

天保12年京都生まれ。久保田八兵衛の長男。名は壽。横山清暉、西山芳園に四条派の画法を学んだ。19歳で大阪に移り、市内では南錦屋町、平野3丁目、淡路町2丁目などで暮らした。平明な写生を基本として大阪各地の名所旧跡を精力的に描き、嫌味のない作風で人気があったという。明治44年、71歳で死去した。

菅其翠(1831-1887)すが・きすい

天保2年生まれ。大坂の人。菅松峰の子。父および西山芳園に学び花鳥山水人物を描いた。

須磨対水(1868-1955)すま・たいすい

明治元年大阪船場瓦町生まれ。本名は箙鹿太郎。別号に長生軒、銀桜子、不断華桜がある。画姓の須磨は家が代々大工をつとめ屋号が須磨屋であったことによる。13歳の時に後に義父となる久保田桃水に師事した。美食家で知られ、有名料亭の主人たちと交流があり、高麗橋「吉兆」の命名は対水だとされる。明治中頃に修業のため東京に出たが、食事が合わないことを理由に大阪に戻った。俳句にも傾倒し、島道素石を中心とする鳥雲会に参加した。昭和30年、86歳で死去した。

五井金水(1879-1942?)ごい・きんすい

明治12年大阪生まれ。五位あるいは立位ともいった。通称は松次郎。久保田桃水、中川蘆月らに学び、四条派の山水花鳥を得意としたという。明治36年第5回内国勧業博覧会に出品。師の桃水、須磨対水らとともに「大阪の五水」と呼ばれ、関西を中心に広く好まれた。昭和29年に金水の13回忌を行なったと記す森上青水の箱書が存在していることから没年は昭和17年と推定される。

大阪(96)-画人伝・INDEX

文献:大阪人物誌巻4、サロン!雅と俗:京の大家と知られざる大坂画壇、近世の大阪画人、大坂画壇の絵画、大阪の日本画、上島鳳山と大阪の画家たち