-

-

大坂の長崎派に連なる画人として異彩を放った葛蛇玉

2024/10/4

葛蛇玉「山高水長図」関西大学図書館蔵 葛蛇玉(1735-1780)は、はじめ橘守国と鶴亭に師事し、その後宋元の古画を研究した。鯉を好んで描き、鯉翁と呼ばれたという。残っている作品は少なく、山水図は掲載 ...

-

-

沈南蘋の影響を受け極彩色の花鳥画を残した泉必東

2024/10/2

泉必東「花鳥図」 泉必東(不明-1764)は、清人銭氏の子孫と伝わっており、『要略』では銭必東と記されている。幼少の頃から画を好み、諸国を遊歴して画技を磨き、特に沈南蘋の影響を受けて山水花鳥を得意とし ...

-

-

最も早い時期に沈南蘋の画風を京坂に伝えた佚山

2024/9/30

佚山「竹鶴図」 佚山(1702-1778)は、俗名を森脩来といい、出家して天王寺東門の黄檗宗見友寺に住み、佚山と名乗った。篆刻を得意とし、大坂で篆刻・隷書で名を成した新興蒙所の流れを汲み、趙崔光の説文 ...

-

-

長崎に遊学し熊斐に学んだ淡路の画人・黒田泊庵

2023/12/11

黒田泊庵・黙庵「松鶴図」 黒田泊庵(1742-1812)は、淡路国津名郡下物部村の人で、先祖は播州の出身で寛文年間に淡路に移り住んだ。泊庵までに4代を経たが、播州との関わりは続いていたらしく、播州地方 ...

-

-

桜画を専門に描いた三熊派の祖・三熊花顛

2023/3/27

三熊花顛「八重山桜図」六如慈周賛 江戸時代中期の京都において、桜の絵を専門に描く画家たちがいた。その始祖は、『近世畸人伝』の発案者として知られる三熊花顛(1730-1794)で、花顛は、桜の品種や銘木 ...

-

-

熊斐の後継者として南蘋派の普及につとめた森蘭斎

2022/3/4

森蘭斎「海棠寿帯鳥図」 越後国頸城郡新井村(現在の妙高市)に生まれた森蘭斎(1740-1801)は、若いころから画才に恵まれ、はじめ新潟町の五十嵐浚明に学んだ。その後、浚明の勧めで24歳頃に長崎に遊学 ...

-

-

狩野派の柳沢吉里と南蘋派の柳沢伊信

2021/7/5

柳沢吉里「武田二十四将図」柳沢文庫蔵中央上部に武田信玄、その下に信玄の主要な家臣を描いている。 柳沢吉保は、宝永6(1709)年に将軍綱吉が没すると、家督を子の吉里に譲り、以後は江戸駒込の六義園で隠居 ...

-

-

下野の南蘋派・宇都宮藩主の戸田忠翰

2021/7/6

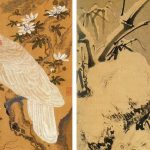

左:戸田忠翰「白鸚鵡図」右:戸田忠翰「雪竹兎図」板橋区立美術館蔵 南蘋派の画人として知られる宇都宮藩2代藩主・戸田忠翰(1761-1823)は、江戸に生まれ、38歳で家督を継ぎ、文化6年まで藩主をつと ...

-

-

近世水戸の南蘋派・宮部雲錦と栗田長珉

2021/7/6

宮部雲錦 左:「山水図」、右:「江村帰漁図」 宝暦年間(1751-1764)になると、長崎に来航した沈南蘋が伝えた新しい写実主義が全国的に影響を及ぼし、江戸では宋紫石をはじめとする多くの南蘋派の画家た ...

-

-

第三代白河藩主・松平定信の画事

2021/7/6

松平定信「花鳥図」江戸東京博物館蔵 寛政の改革で知られる松平定信(1758-1829)は、八代将軍徳川吉宗の孫として江戸城内の田安邸に生まれ、17歳で白河藩松平家の養子となった。天明3年には白河藩の家 ...

-

-

横手の南蘋派・佐々木原善と戸村後草園

2021/7/6

左:佐々木原善「唐美人」右:戸村後草園「花鳥」 秋田に最もはやく南蘋派の画法を伝えたのは、横手の佐々木原善(不明-不明)とされる。原善は横手城代の戸村義敬・義通(後草園)親子をパトロンとし、安永年間に ...

-

-

仙台四大画家のひとり・南蘋派の小池曲江

2021/7/6

小池曲江「桐に鳳凰図」 塩竃の旅籠屋に生まれた小池曲江は、はじめ独学に近いかたちで絵の道に入り、20代前半に江戸に出て、長崎出身の南蘋派の画家・松林瑤江に師事した。師の晩年まで江戸で修学を続け、師の没 ...

-

-

文芸全般で多彩な活動をした南蘋派最初期の画人・建部綾足

2021/7/6

建部綾足(寒葉斎)「魚図」 建部綾足(1719-1774)は、弘前藩家老の二男として江戸に生まれ、幼年期を弘前で過ごしたが、20歳の時に兄嫁と通じて出奔した。以後は、上方や江戸、長崎などを遊歴し、弘前 ...

-

-

南蘋派の開祖・熊斐と南蘋派の画人

2022/3/4

左:熊代熊斐「登龍門図」右:熊代熊斐「柳下鵜図」 南蘋派は、清から渡来した沈南蘋によって伝えられた画風で、緻密な写生と鮮やかな彩色が特徴である。沈南蘋は、享保16年に渡来して18年まで長崎に滞在してお ...

-

-

石見の南蘋派・三浦紫えんと門人

2021/7/9

三浦紫えん「老松に白孔雀」島根県立美術館蔵 石見地方の南蘋派としては、津和野藩士の三浦南溪・紫☆親子がいる。父の南溪は江戸に南蘋派を広めた宋紫石に学び、藩の御用絵師をつとめた。子の紫☆(「☆」は「田」 ...

-

-

広島の南蘋派・岡岷山

2021/7/9

江戸中期広島の代表的絵師として知られる岡岷山(1734-1806)は、はじめ狩野派の勝田友溪に手ほどきを受け、のちに南蘋派の名手とされる宋紫石に学び影響を受けた。岷山は藩の御用絵師として領内各地を観察 ...