-

-

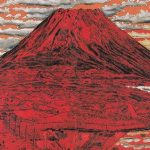

亜欧堂田善に師事した須賀川派の洋風画家・安田田騏

2021/7/6

実用的銅版画を完成させ、洋風画家として名を成した亜欧堂田善の出現によって、須賀川地方を中心に、田善の影響を受けながら洋風画の画業を受け継ぐものたちが出てきた。これらの画系は、田善系あるいは須賀川派と呼 ...

-

-

実用的銅版画を完成させた須賀川の洋風画家・亜欧堂田善

2024/12/11

洋風画の開拓者・平賀源内(1728-1780)が秋田藩を訪れた際に、小田野直武(1749-1780)、佐竹曙山(1748-1785)に西洋画法を伝えて「秋田蘭画」が誕生した。その後を継いだのが司馬江漢 ...

-

-

豪放で酒を好み、「朝寝朝酒朝湯が大好き」な小原庄助さんのモデルと伝えられる会津塗師久五郎の面倒をみた町絵師・蒲生羅漢

2021/7/6

白河の郷土絵師・蒲生羅漢(1784-1866)は、天明4年に白河に生まれた。この年は松平定信が白河藩主についた年で、その後定信の強い影響下で白河の近世画壇は一気に花開いていく。定信は才覚があれば一介の ...

-

-

白雲、巨野泉祐同様に松平定信に見出されて谷文晁の門に入り、師譲りの幅広い画域の作品を手掛けた白河藩絵師・星野文良

2021/7/6

白河藩絵師・星野文良(1798-1846)は、16歳の時に江戸詰めとなり、八丁堀の白河藩邸に住み、藩主・松平定信の命を受けて谷文晁の門に入った。享和3年には、近江石山寺に伝わる「石山寺縁起絵巻」の補完 ...

-

-

白河藩御用絵師として城内障壁画や肖像画の制作をはじめ各種写生記録を手掛けた巨野泉祐

2021/7/6

白河城下に生まれた巨野泉祐(1774-1837)は、16歳の時に仕官し、白河藩校・立教館容儀師範の手付となり、はじめて絵の御用に携わった。寛政7年には松平定信に画才を認められ、谷文晁に入門。寛政9年に ...

-

-

日本全国の古文化財を記録した『集古十種』の編纂に携わり真景図を数多く手掛けた画僧・白雲

2021/7/6

画僧・白雲の出生地は確かではないが、福島県の須賀川付近だと考えられている。須賀川十念寺で得度し、江戸に出て桜井雪館から漢画を学び、ついで京都で四条派を学んでいる。伊勢寂照寺経蔵の建設資金調達のため全国 ...

-

-

白河藩主・松平定信に仕え、西洋画法を用いて「公余探勝図巻」を描いた江戸南画の大成者・谷文晁

2024/12/11

江戸南画の大成者として知られる谷文晁は、第三代白河藩主・松平定信の生家である徳川御三卿・田安家の家臣だったが、寛政4年、31歳の時に幕府老中在任中の定信付きの家臣となった。以後、定信との親交は公私にわ ...

-

-

第三代白河藩主・松平定信の画事

2021/7/6

寛政の改革で知られる松平定信(1758-1829)は、八代将軍徳川吉宗の孫として江戸城内の田安邸に生まれ、17歳で白河藩松平家の養子となった。天明3年には白河藩の家督を継いだが、天明7年に幕府老中首座 ...

-

-

琴の奏者として会津を訪れた近世南画の大家・浦上玉堂と会津藩の音楽方として生きた二男の秋琴

2021/7/6

岡山藩の支藩・鴨方藩士の子として岡山城下に生まれた浦上玉堂(1745-1820)は、藩務のかたわら、儒学や医学・薬学といった学術、詩作や七絃琴といった芸術の分野にも関心を示し、特に七絃琴に関しては演奏 ...

-

-

狩野探幽門下四天王のひとり、会津藩御用絵師・加藤遠澤

2021/7/6

会津藩絵師の加藤遠澤(1643-1730)は、幼いころから雪舟の画風を志し、保科正之が会津藩主になった際には茶坊主となり、藩絵師の棚木良悦に絵の手ほどきを受けた。19歳で狩野探幽に入門し、30歳の頃に ...

-

-

会津・三春で活動した戦国時代の奇想の画僧・雪村周継

2021/7/6

雪村周継は、伊藤若冲や曾我蕭白に代表される「奇想の画家」の元祖とも称される戦国時代末期の画僧で、大胆な構図と奇態な人物描写で知られている。比較的多くの作品が残っているが、その生涯を伝える資料は少なく、 ...

-

-

広大な土地を自ら耕し自給自足の生活を理想とした京都大原の画仙人・小松均

2024/12/11

山形県大石田町に生まれた小松均(1902-1989)は、画家を志して18歳の時に上京、新聞配達をしながら川端画学校に通って日本画を学んだ。大正13年第4回国画創作協会展に入選、これが土田麦僊(1887 ...

-

-

岸田劉生とともに「日本人としての油絵」を追求した椿貞雄

2024/12/11

米沢市に生まれた椿貞雄(1896-1957)は、幼いころから絵画に親しみ、18歳の時に画家を志して上京、その後まもなく岸田劉生(1891-1929)の個展を見て感銘を受け、19歳で劉生に師事した。劉生 ...

-

-

「もうひとりの鮭の画家」と呼ばれた酒田洋画の先駆者・池田亀太郎

2021/7/6

日本近代洋画の開拓者として知られる高橋由一(1828-1894)は、鮭の画家とも称され、多くの鮭図を描いており、東京藝術大学所蔵の「鮭」(作品3)は国の重要文化財に指定されている。ところが、もうひとり ...

-

-

橋本雅邦に学び禅的作品を多く描いた加藤雪窓

2021/7/6

秋田県本庄市に生まれた加藤雪窓は、幼いころに父母を失い、11歳の時から祖父に育てられた。絵は10歳のころから小室怡々斎に手ほどきを受け、書を大越関石に学んだ。祖父は雪窓の才能を高く評価し、雪窓を伴いよ ...

-

-

京都で活躍した庄内出身の南画家・服部五老と二柳

2021/7/6

鶴岡に生まれた服部五老は、京都で田能村直入に師事し、日本南画院の同人として活躍した。全盛時は、橋本関雪、竹内栖鳳らと並び称され、画の注文が殺到したという。豪壮な邸宅に住み、生活は豪奢を極め、来客が絶え ...