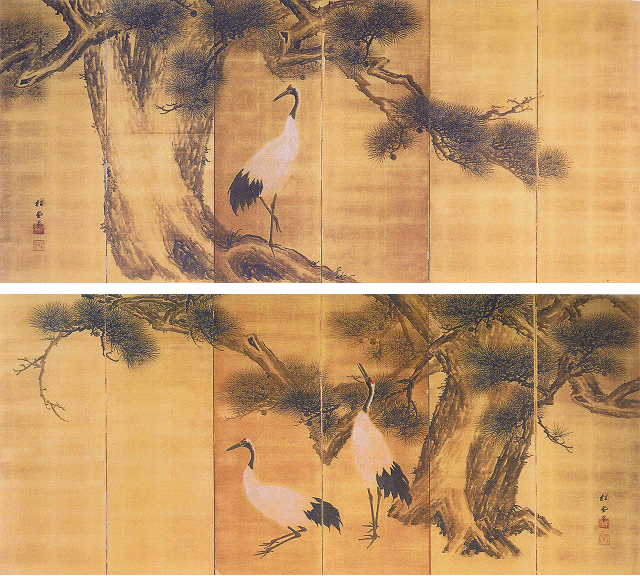

湯川松堂「松鶴図屏風」四天王寺蔵

湯川松堂(1868-1955)は、現在の和歌山県日高郡印南町に生まれた。父は染戸の上絵を生業とし、「岸水」の号を持つ画家だった。松堂は父のもとで画をはじめ、明治11年に大阪に出て浮世絵師の三谷(歌川)貞広に師事し、「広光」と号した。明治15年、貞広のもとを去り陶器の絵付けなどの仕事をしながら洋画も学んだが、明治24年、京都の鈴木松年に入門して「松堂」と改号し、生涯の号とした。

画家として大きな転機となったのは、明治34年に小松宮彰仁親王の三島別邸(静岡)の装飾絵画制作の機会を得たことだった。経緯は不明ながらも当時の帝室技芸員らと肩を並べて制作に携わり、松堂作の杉戸絵は三島市の指定文化財になっている。この時に別号「楽寿」を親王から賜った。

明治36年、現在の天王寺公園一帯で第5回内国勧業博覧会が開催され、松堂も出品したが、この博覧会で注目を集めたのは、四天王寺が鋳造した世界最大の梵鐘「頌徳鐘」だった。明治40年には、この「頌徳鐘」を吊るす鐘楼が建立され、松堂が天井に巨大な雲龍図を描いた。「頌徳鐘」は戦前の金属回収令で供出され、鐘楼は戦没者供養の英霊堂となって現在に至っているが、今でも天井の雲龍図は見ることができる。

松堂は天井の雲龍画をはじめ、四天王寺に多くの足跡を残している。掲載の「松鶴図屏風」は、40代頃の若い時期の作とみられ、長寿を象徴する松と鶴を描いた同作は、正月行事や祝い事などの設えで使用されたという。天井画の制作が40歳頃であることから、同作は、天井画制作以後の松堂と四天王寺との交流を伝える作品といえる。

また、四天王寺には晩年である80歳代の松堂作品も数点伝わっている。そのなかで「雲龍猛虎図」は、昭和30年11月に松堂の米寿記念画会を四天王寺で開催した時に奉納されたものとされているが、松堂は同年11月18日に没しており、生涯現役のまま死去したことがわかる。

湯川松堂(1868-1955)ゆかわ・しょうどう

明治元年紀伊国日高郡印南生まれ。通称は愛之助。初号は広光、別号に楽寿がある。昇龍館と称した。父のもとで画をはじめ、明治11年大阪の三谷貞谷に師事した。明治15年独立し、陶器の絵付けをしたり油絵を学んだのち、明治24年鈴木松年に師事した。明治34年小松宮殿下の知遇を得て三島の楽寿殿に揮毫。明治36年第5回内国勧業博覧会に出品。明治40年四天王寺鐘楼に雲龍図を描いた。大正4年第1回大阪美術展覧会の鑑査員をつとめたが、鑑査の在り方に異を唱えて反大正美術会派の大同会を設立した。昭和30年、88歳で死去した。

大阪(111)-画人伝・INDEX

文献:四季折々の四天王寺~絵画にみる近現代の彩り~、大阪の日本画、上島鳳山と大阪の画家たち