六角寂済「融通念仏縁起絵巻」(上巻第1段部分)重文 京都・清凉寺蔵

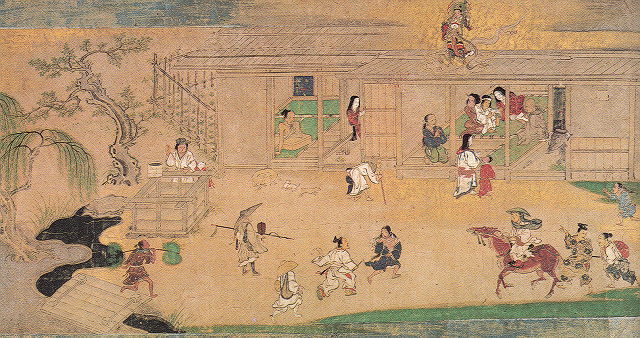

「融通念仏縁起絵巻」は、融通念仏宗を開いた良忍上人の伝記と念仏の功徳を描いた上下2巻の絵巻で、鎌倉末期に原本が成立し、近世に至るまで大量の転写本や版本が制作された。なかでも、応永21年に成立した「清凉寺本」は最も豪華版で、詞書を後小松上皇、室町幕府4代将軍足利義持をはじめ、公家や有力守護大名、高僧らが清書し、室町初期の記念碑的作品と称されている。

作画に関しては6人の絵師が携わっているが、そのうち、六角寂済、藤原光国、藤原行秀、土佐行広の4人が土佐派系絵師で、これに他派の粟田口隆光と永春が加わった。彼らは宮廷の絵所預を歴任した人物を含む当時最高クラスの絵師たちであり、宮中のみならず幕府や寺社の御用もつとめていた。

長老格にあたる六角寂済(1348-1424)は、藤原行光の子と思われ、足利義満周辺のやまと絵制作で活躍した。工房が京都の六角高倉にあったことから六角絵所と称し、その流れは藤原光国、六角益継に引き継がれた。清凉寺本「融通念仏縁起絵巻」では上巻第1段を担当しており、6人の絵師たちのなかでも主導的な立場にあったことがうかがえる。

六角寂済(1348-1424)ろっかく・じゃくさい

貞和4年生まれ。姓は藤原。藤原行光の子で藤原光重と兄弟だったと思われる。藤原光益(光増)とも呼ばれた。兵部少輔に補任され絵所預となり、のちに出家して寂済と号した。応永21年成立の清凉寺本「融通念仏縁起絵巻」の制作に参加。宮中や幕府、醍醐寺などの御用を幅広くつとめ、六角絵所を形成した。応永31年、77歳で死去した。

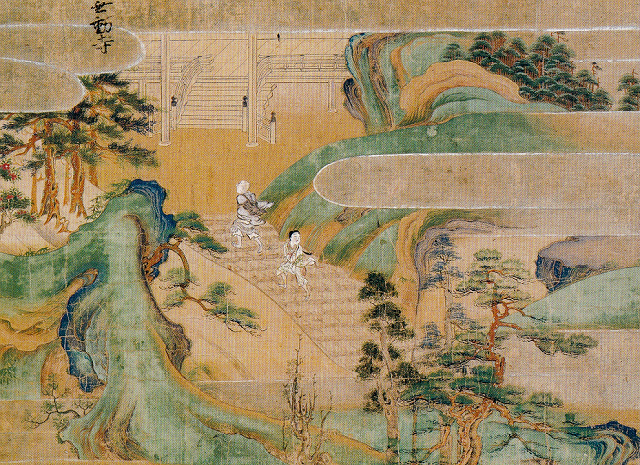

藤原光国「融通念仏縁起絵巻」(上巻第5段部分)重文 京都・清凉寺蔵

藤原光国(不明-不明)ふじわら・の・みつくに

従五位下備前守に任ぜられた。応永21年成立の清凉寺本「融通念仏縁起絵巻」の制作に参加した。六角寂済の六角絵所を継承したとみられる。正長元年醍醐寺満済の奥書にある「理趣経曼荼羅図像」に名前がみえ、永享5年頃に絵所預の地位にあったと考えられている。一説には永春の子という土佐系図もある。

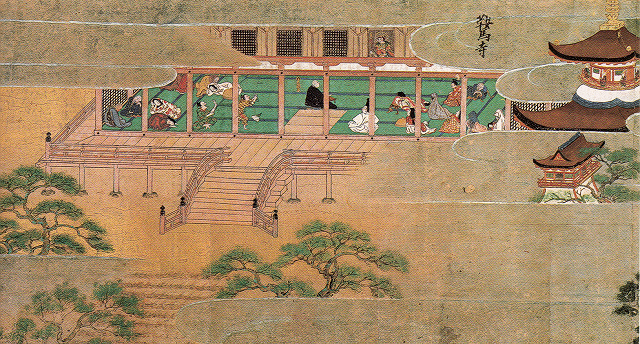

永春「融通念仏縁起絵巻」(下巻第7段部分)重文 京都・清凉寺蔵

永春(1369-1418)えいしゅん

正平24年生まれ。清凉寺本「融通念仏縁起絵巻」以外の作例は知られていない。6人の絵師のなかで最も多い6段分を担当し、その中には良忍往生の場面を含む上巻巻末3段分があることから、6人のなかでも重要な位置を占めていたことがうかがえる。応永25年、50歳で死去した。

京都(36)-画人伝・INDEX

文献:室町時代のやまと絵、やまと絵 日本絵画の原点、日本美術全集9、もっと知りたいやまと絵、日本画家人名事典