-

-

仙台の浮世絵師・熊耳耕年

2019/7/16

仙台・芭蕉の辻の一角に店を構える仕立屋・大澤屋の二男として生まれた熊耳耕年は、裕福な幼年時代を過ごしたが、13歳の時に店が傾き、翌年父が亡くなった。死の直前に父に店を託された耕年だったが、結局どうする ...

-

-

京都で四条派を学んだ遠藤速雄

2020/3/6

遠藤速雄が生まれた慶応2年は、薩長同盟が成立し、幕末の政治的動乱が始まろうとしていた年だった。仙台藩士だった父・允信は、版籍奉還後、京都の平野神社の宮司として赴任、11歳だった速雄もそれに従って京都に ...

-

-

旧派の重鎮として活躍した佐久間家の末流・佐久間鉄園

2019/7/16

明治に入り、政治改革によって旧秩序は廃止され、仙台藩も宮城県として一新された。維新後も漢学の素養は重んじられたため、南画は引き続き隆盛をみせたが、その一方で、代々藩の御用絵師として狩野派の画風を伝えて ...

-

-

明治の女子美術教育に大きく貢献した武村耕靄

2019/7/16

東京女子師範学校で絵画と英語を教え、明治の女子美術教育に貢献した武村耕靄は、仙台藩士・武村仁佐衛門の長女として江戸仙台藩邸に生まれた。母の留勢子は耕靄が6歳の時に没したため、直接指導を受けることはなか ...

-

-

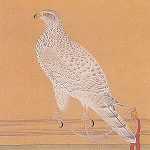

近世最大の鳥類図譜『堀田禽譜』を編さんした堀田正敦

2021/7/6

仙台藩六代藩主・伊達宗村の八男として仙台に生まれた堀田正敦は、近江の堅田藩主・堀田正富の養子となり、その後佐野に国替えとなり、佐野藩主をつとめた。また、幕府では若年寄を42年間つとめ、老中松平定信を補 ...

-

-

仙台藩士で俳人の遠藤曰人が描いた「ぼんぼこ祭図」

2021/7/6

仙台の重要な祭礼のひとつに、陸奥国分寺に隣接する白山神社の「ぼんぼこ祭」がある。これは、秋の東照宮、大崎八幡宮の両大祭に拮抗する、春の城下の代表的祭礼で、伊達以前の代から継承されている伝統的行事である ...

-

-

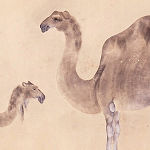

菊田伊徳のラクダ図

2021/7/6

江戸時代、ラクダはゾウとならんで見世物として絶大な人気を博した動物だった。そのラクダが長崎に到着したのは文政4年(1821)のことだった。イラン産の雌雄2頭のラクダは、西国をまわってから、文政6年に大 ...

-

-

仙台四大画家のひとり・狩野派の菊田伊洲

2021/7/6

菊田伊洲は、江戸出身の画家・武田竹亭の子として仙台に生まれ、幼いころから画才を発揮し、時期は不明だが、仙台藩御用絵師の家系・菊田東雨の養子となった。藩絵師の後継者となった伊洲は、前例にならい江戸に出て ...

-

-

仙台四大画家のひとり・南画の菅井梅関

2021/7/6

仙台城下に生まれた菅井梅関は、早くから画才を発揮し、長じて仙台来訪中の画家・根本常南に師事して本格的に画の修業を始めた。その後は、家業を弟にまかせて、瑞鳳寺の僧・南山古梁をめぐる文化サークルのなかで成 ...

-

-

仙台四大画家のひとり・南蘋派の小池曲江

2021/7/6

塩竃の旅籠屋に生まれた小池曲江は、はじめ独学に近いかたちで絵の道に入り、20代前半に江戸に出て、長崎出身の南蘋派の画家・松林瑤江に師事した。師の晩年まで江戸で修学を続け、師の没後は郷里に戻り、さらに南 ...

-

-

仙台四大画家のひとり・四条派の東東洋

2021/7/6

江戸後期に活躍した仙台地方出身の画家のうち、東東洋、小池曲江、菅井梅関、菊田伊洲の4人は、仙台四大画家と称された。これは、明治時代に仙台に在任した裁判官で、南画家としても知られる川村雨谷の命名によるも ...

-

-

仙台藩御用絵師・菊田栄羽とその画系

2021/7/6

菊田家は、二代藩主忠宗の時代に東照宮造営に参画した絵師・菊田喜膳に始まると推測されているが、家系がはっきりしてくるのは次代の栄喜のころからである。そして、栄喜の養子・栄羽の代になって菊田家の活躍がはじ ...

-

-

仙台藩御用絵師・荒川如慶とその画系

2021/7/6

仙台藩御用絵師をつとめた家系のうち、江戸中期、後期において活躍をみせるのは、荒川家と菊田家で、両家は藩御用絵師としての家系を幕末まで維持した。 荒川家は、仙台藩五代藩主・吉村の時に御用絵師として仕えた ...

-

-

浮世絵師としても注目される仙台藩の奥女中・忠岡三千子

2021/7/6

本格的な画技を持つ女性浮世絵師として注目される忠岡三千子は、京都に生まれ、七代藩主・伊達重村の夫人・近衛氏年子(惇姫)の侍女として仙台を訪れ奥女中となった。生没年はおろか墓所さえもはっきりしないが、惇 ...

-

-

書画をよくした歴代仙台藩主

2021/7/6

歴代の仙台藩主は、初代の伊達政宗をはじめ、文武両道にすぐれ、書画をよくした。特に三代綱宗、五代吉村は多くの絵画作品を残している。綱宗は、放蕩三昧だったため21歳で隠居させられ、その後の50余年を芸道に ...

-

-

仙台藩御用絵師・松原探梁の家系

2021/7/6

仙台藩では、五代藩主・伊達吉村の時代から江戸の奥絵師・木挽町狩野家との連携を強め、藩御用絵師は代々同家に入門するしきたりとなっていた。江戸の藩御用絵師たちは、幕府とかかわりのある仕事や藩の大規模な仕事 ...