-

-

墨蘭の名手と謳われた二画僧・鉄舟と梵芳

2025/9/24

蘭の花は、山中にひっそりと咲く高貴な花として隠逸や優れた人徳の象徴とされ、中国・北宋時代末期から文人画の画題として好まれるようになり、南宋から元時代にかけて広く流行した。当時の中国の禅僧たちのなかにも ...

-

-

鎌倉末期に中国に渡り彼の地で客死した禅僧・黙庵

2025/9/22

可翁とともに日本の初期水墨画を代表する画人として、鎌倉末期に中国(元)に渡り、彼の地で客死した禅僧・黙庵(不明-不明)がいる。その画才は、中国の一流絵師にも劣らないといわれ、牧谿の再来とも称されたとい ...

-

-

日本の初期水墨画を代表する画人・可翁

2025/9/19

可翁(不明-不明)は、日本の初期水墨画を代表する画人とされ、如拙や周文、雪舟に先立つ存在として名高いが、その経歴は不明である。宅磨派の絵仏師とする説や、中国に渡り後に南禅寺18世住持となった「可翁宗然 ...

-

-

「春日権現験記絵巻」を描いた高階隆兼

2025/9/17

「春日権現験記絵巻」は、藤原氏の氏神である奈良・春日大社の霊験を題材にした全20巻の絵巻で、鎌倉時代末期の制作だが、平安時代以来のやまと絵の伝統を集大成する作品と位置付けられている。絹地を使ったぜいた ...

-

-

「一遍聖絵」を描いた法眼円伊

2025/9/15

「一遍聖絵」は、時宗の開祖・一遍上人の生涯と布教活動を描いた絵巻で、全12巻からなっている。絹地を用いたぜいたくなつくりで、異母弟といわれる聖戒が発起し、一遍の没後10年目の正安元年(1299)に完成 ...

-

-

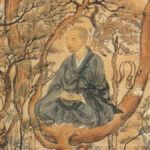

「明恵上人像」を描いたとされる画僧・成忍

2025/9/12

「明恵上人像」は、鎌倉時代の華厳宗の僧で高山寺を再興したことで知られる明恵を描いたもので、明恵の弟子である画僧・成忍の筆と伝わっている。成忍は、長く明恵のそばにいたため明恵をよく理解していたと思われ、 ...

-

-

「聖徳太子絵伝」を描いた秦致貞ほか古代やまと絵師

2025/9/10

「聖徳太子絵伝」は聖徳太子の生涯と功績を絵画化したもので、その制作には、古代から天王寺がひとつの拠点として存在したことがわかっており、記録上では、すでに宝亀2年(771)に四天王寺絵堂に聖徳太子絵伝障 ...

-

-

「伴大納言絵巻」の作者と伝わる常盤光長

2025/9/8

「伴大納言絵巻」は、「源氏物語絵巻」「信貴山縁起絵巻」とともに日本の三大絵巻と評され、平安時代を代表する絵巻として知られる。この絵巻は、歴史上の事件に基づいた政治ドキュメンタリーもので、史実をもとにし ...

-

-

肖像画の様式「似絵」を確立した藤原隆信・信実父子

2025/9/5

「似絵」(にせえ)は、平安後期に確立された写実的で記録性の高い肖像画の様式で、「像主に似せた絵」とう意味で用いられることが多い。それ以前の肖像画は、あからさまな表現を避けた理想的・類型的なものだったが ...

-

-

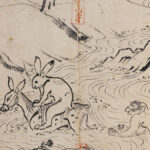

漫画のルーツともされる「鳥獣人物戯画」

2025/9/3

「鳥獣人物戯画」(国宝、京都・高山寺蔵)は、平安後期から鎌倉初期に描かれた絵巻物で、甲・乙・丙・丁の4巻からなっている。墨の線だけで描かれた白描の傑作で、日本絵画史上もっとも有名な作品のひとつといえる ...

-

-

画業のかたわら人生相談回答者として活躍した融紅鸞

2025/8/29

融紅鸞(1906-1982)は、大阪市北区曽根崎に生まれ、太融寺の住職の孫として成長した。はじめ姫島竹亭に学び、のちに大阪美術学校日本画科に入学して矢野橋村に師事した。大阪市美術協会展、南画院展などに ...

-

-

泉州各地の風景画や花鳥画を多く残した小川翠村

2025/8/27

小川翠村(1902-1964)は、大阪府泉南郡日根野村(現在の泉佐野市日根野)に生まれ、岸和田中学を中退し、美術教師の薦めで京都の四条派・西山翠嶂に入門した。のちに同門の上村松篁、川上拙以、北野以悦と ...

-

-

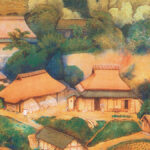

枚方近郊の田園風景を描きつづけた中井吟香

2025/8/25

中井吟香(1901-1977)は、大阪市内の商家に生まれ、大阪城の南にあった東区第二小学校を卒業後、京都の菊池契月に師事した。大正9年、第2回帝展に「幽處」の号で初入選し、同年枚方市に転居した。以後こ ...

-

-

飛行機を久しき眷恋の的とした小説家・稲垣足穂

2025/8/22

稲垣足穂(1900-1977)は、大阪市船場の歯科医の家に生まれた。少年時代から飛行機に大きな関心を持ち、関西学院在学中から「飛行画報」を発行するなど、執筆活動を始めた。同校卒業後に上京し、当初は画家 ...

-

-

30歳でパリに客死した佐伯祐三

2025/8/19

佐伯祐三(1898-1928)は、大阪の浄土真宗本願寺派・光徳寺の二男として生まれた。中学時代は野球、水泳などで活躍したが、水彩画を好んだ従兄の浅見憲雄の影響を受け絵画に興味を示すようになり、医師にし ...

-

-

作戦記録画を6点残した田村孝之介

2025/8/6

田村孝之介は、大阪船場に生まれ、小出楢重に師事した。戦前は二科会を中心に活動する一方で、昭和6年頃に六甲洋画研究所を開設し、兵庫県洋画壇の発展に尽くした。戦争画に関しては、第1回聖戦美術展に一般公募か ...