-

-

河東碧梧桐の新傾向俳句運動に参加した富山の俳人・筏井竹の門と野村満花城

2022/9/9

明治30年6月中旬、俳人・正岡子規の高弟・河東碧梧桐(1873-1937)が初めて北陸を訪れ、富山県高岡の西光寺をたずねた。このとき碧梧桐は24歳だったが、その後子規の死去を経て、33歳から「三千里」 ...

-

-

松浦守美や尾竹三兄弟が手がけた越中富山の売薬版画

2022/9/7

富山町(現在の富山市)とその周辺地域は、江戸時代から売薬業が盛んで、日本一の産地だった。売薬商人は、販路拡大のために天保年間頃までには進物商法を始めたとみられ、その最初の進物は、名所絵や役者絵を印刷し ...

-

-

銅版画家としても異彩をはなった日本画家・結城正明

2022/9/5

結城正明(1834-1904)は、越中国富山柳町(現在の富山市柳町)で金沢藩士の子として生まれ、19歳で江戸に出て木挽町狩野家の狩野勝川院雅信に入門した。同門には狩野芳崖、橋本雅邦、木村立嶽らがいた。 ...

-

-

狩野芳崖、橋本雅邦、狩野勝玉とともに「勝川院の四天王」と称された木村立嶽

2022/9/12

木村立嶽(1825-1890)は、越中国中新川郡富山南田丁(現在の富山市南田町)に生まれた。父親は仏壇の指物師・宮大工を生業にしていた。6歳頃から藩絵師に画技の手ほどきを受け、12歳頃に第10代富山藩 ...

-

-

稲垣碧峰ら幕末・明治期の富山の南画家

2022/8/23

稲垣碧峰(1813-1879)は、富山城下舟橋今町(現在の富山市)の造り酒屋に生まれ、京都に上り貫名海屋に書を、浦上春琴に画を学んだ。当時、田能村竹田に有能な弟子を訪ねられた春琴は、将来大成して新機軸 ...

-

-

幕末明治の京都画壇で南画の普及に貢献した谷口藹山

2022/8/4

谷口藹山(1816-1899)は、越中国新川郡鉾ノ木村(現在の立山町)の農家に生まれ、幼いころ富山町の分家に養子に出た。18歳の時に江戸に出て谷文晁の門に入り、文晁とその門下の高久靄厓に師事した。26 ...

-

-

京都御所に花鳥画を描き名を高めた吉田公均

2022/8/1

吉田公均(1804-1876)は、越中江上村(現在の富山県中新川郡上市町)の農家に生まれた。幼いころから画才を発揮し、それを認めた近所の住職の勧めで、12歳の時に京都に出て絵画の修行をはじめた。 はじ ...

-

-

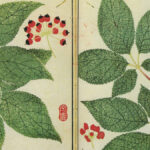

富山藩主・前田利保が編纂した植物図譜『本草通串証図』の下絵を描いた山下守胤

2022/7/28

山下守胤(1786-1869)は、富山城下平吹町の富山藩御用の染物紺屋の山下屋に生まれた。幼いころから画を好み、家業を継がずに森探玉斎について画を学び、のちに江戸に出て狩野派の画法を学んだ。帰郷後、1 ...

-

-

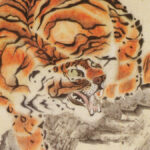

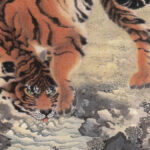

岸駒の跡を継いだ岸岱と岸派の画家

2024/12/11

岸駒を祖とする岸派は、岸駒没後は、二代目・岸岱、同時代に活躍した岸良、三代目・岸連山へと受け継がれた。流派としての岸派は、四代目の岸竹堂か連山の子・岸九岳で途絶えたとされるが、岸派の流れを汲む画家たち ...

-

-

京都画壇で明治まで続く岸派の基礎を築いた岸駒

2024/12/11

岸派の祖・岸駒の生い立ちに関しては不明な点が多く、生地については富山説と金沢説がある。家伝では岸駒の父親は、加賀前田家の支藩である越中富山藩を退官して金沢に移ったとされ、岸駒は金沢において出生したとあ ...

-

-

「樹」シリーズで人気を博した星襄一と新潟の版画家

2022/7/6

星襄一(1913-1979)は、新潟県北魚沼郡小出町(現在の魚沼市)に生まれた。星家は、襄一の少年時代に東京で孔版業を営んでいたが、大正12年の関東大震災で被災して帰郷した。襄一は、17歳で六日町中学 ...

-

-

自然への共感を基底とする抽象画を描き続けた末松正樹

2022/7/4

末松正樹(1908-1997)は、新潟県北蒲原郡新発田町(現在の新発田市)に生まれた。父親の転職に伴い各地を転々とし、新潟中学、宮崎中学などを経て山口高等学校文科に学んだ。22歳の時に一家で新発田に戻 ...

-

-

絵画、写真、批評など多彩な創作活動を行ない戦後日本の前衛運動に一時期を画した阿部展也

2022/7/1

阿部展也(1912-1971)は、新潟県中蒲原郡五泉町(現在の五泉市)に生まれ、生後まもなく小須戸町の母の実家に預けられ祖父母のもとで育ち、学齢期の7歳になって東京の両親に引き取られた。 その後、中学 ...

-

-

竹谷富士雄ら昭和期の在野団体で活躍した新潟の洋画家

2022/6/29

昭和に入ってからの日本の洋画界は、ヨーロッパの美術動向を敏感に反映し、昭和6年に独立美術協会が、昭和11年には新制作派協会(現在の新制作協会)が結成されるなど、新たな美術団体の誕生が相次ぎ、そうした在 ...

-

-

笹岡了一ら昭和期の官展系で活躍した新潟の洋画家

2022/6/27

戦前から戦後にかけて活躍した新潟県出身の官展系の洋画家としては、光風会の笹岡了一、新保兵次郎、大桃寛、小島清雄、一水会の安宅乕雄、示現会の創立に参加した清水敦次郎らがいる。 笹岡了一(1907-198 ...

-

-

女性洋画家の草分けの一人として活躍した峰村リツ子

2022/6/24

新潟市沼垂で味噌の醸造業を営む家に生まれた峰村リツ子(1907-1995)は、高等女学校を卒業後、大正14年頃に上京し、太平洋画会研究所に学んだ。昭和3年から二科展と一九三〇年協会展に出品し、児島善三 ...