-

-

五粽亭広貞の門に学び役者絵を描いた五葉亭広信

2025/2/5

五葉亭広信(不明-不明)は、五粽亭広貞の門人で、嘉永4年頃から明治5年頃までの作画が確認されている。役者絵や絵入根本挿絵などを手掛け、多くの作品を残している。広信の役者絵は時代の流れに即して、全身像で ...

-

-

五粽亭広貞との同一人物説がある五蝶亭貞広

2025/2/3

五蝶亭貞広(不明-不明)は、初代歌川国貞の門人と思われ、歌川姓を名乗った。天保から嘉永にかけての作画が確認されており、多くの役者絵や風俗画を残している。五粽亭広貞と同一人物である可能性が指摘されている ...

-

-

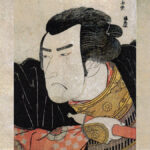

天保の改革後の上方浮世絵界を代表する五粽亭広貞

2025/1/31

五粽亭広貞(不明-不明)は、画系は不明だが、初代歌川国貞の門人という説もある。天保の改革以後の上方浮世絵界を代表する絵師で、弘化4年頃から嘉永6年頃に活動し、主に役者絵を描いた。はじめは大首絵が中心だ ...

-

-

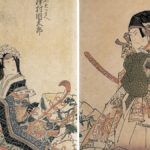

歌川貞升ら初代歌川国貞に師事した上方浮世絵師

2025/1/29

歌川貞升をはじめ、貞広、貞芳は、江戸の初代歌川国貞に師事し歌川姓を名乗ったが、いずれも上方の好みに合わせた画風で役者絵を描いた。天保13年の天保の改革による役者絵版行の禁止により5年余りの画業の中断を ...

-

-

歌川国芳に学び大坂で多くの門弟を育てた一鶯斎芳梅

2025/1/27

一鶯斎芳梅(1819-1879)は、大坂の人で、天保12年から安政年間頃に活躍した。江戸の歌川国芳の門人で、美人画では国芳風の健康的で明るい印象の美人を描いた。一方で役者絵においては上方の好みに合った ...

-

-

歌川国芳の門人で安政年間のみ作画した北粋亭芳豊

2025/1/24

北粋亭芳豊(不明-1866)は、江戸の歌川国芳の門人で、歌川姓を名乗り、歌川芳豊とも称した。安政年間のみの作画が知られ、役者絵のほか、風俗画、風景画も描いた。 『花暦浪花自慢』は、安政年間に芳豊が描い ...

-

-

最後の大判役者絵師と呼ばれた長谷川貞信

2025/1/22

長谷川貞信(1809-1879)は、大坂の安堂寺町浪花橋にあった茶巾袱紗商の奈良屋に生まれた。はじめ四条派の上田公長に師事したが、生家が没落したため収入を得やすい浮世絵を学ぶため歌川貞升や柳斎重春に師 ...

-

-

上方で職業浮世絵師となった最初の人物・柳斎重春

2025/1/20

春梅斎北英と同時期に活躍し、上方浮世絵の中期を支えた柳斎重春(1802-1852)は、長崎の生まれで、実家は大島屋という両替商を営んでいた。重春の才能に気付いた親が、大坂に連れてきて画技を修めさせたと ...

-

-

天保期の上方浮世絵を支えた春梅斎北英

2025/1/17

春梅斎北英(不明-1836)は、春好斎北洲の門人で、師の画風を継承し、文政11年頃から没する天保7年までの短い活動期間のなかで多くの作品を残し、柳斎重春とともに文政から天保年間に役者絵の分野で中心絵師 ...

-

-

上方浮世絵中期全体にわたって活躍した丸丈斎国広

2025/1/15

丸丈斎国広(不明-不明)は、文化から天保年間にかけて作画し、上方浮世絵中期全体にわたって活躍した。江戸の初代歌川豊国(参考)の門人だったと思われるが、画風は江戸の浮世絵というよりも、上方独特の粘り強い ...

-

-

好画堂多美国、あし川彦国らよし国の門人

2025/1/13

上方の浮世絵師たちは師弟関係などによって、いくつかの小集団を形成していたと思われるが、本名や経歴が分かっている絵師は少なく、その実態はあまり明瞭に分かっていない。そのなかで際立ってまとまりが明らかな一 ...

-

-

大坂役者絵の普及に貢献した寿好堂よし国

2025/1/10

寿好堂よし国(不明-不明)は、浅山芦国の門人と思われ、文化年間から天保元年頃までの作画が確認できる。大坂での役者絵版行数が飛躍的に増えていく時期に、春好斎北洲に次ぐ絵師として、戯画堂芦ゆきや丸丈斎国広 ...

-

-

文政年間の上方浮世絵の中心を担った戯画堂芦ゆき

2025/1/8

戯画堂芦ゆき(不明-不明)は、はじめ有楽斎長秀に学び、のちに浅山芦国の門人になったとされる。春好斎北洲とともに上方浮世絵中期の前半を支えた代表的絵師のひとりで、文化10年頃から天保6年頃まで活動した。 ...

-

-

文化・文政期を代表する上方浮世絵師・春好斎北洲

2025/1/6

流光斎如圭、松好斎半兵衛以後の大坂役者絵は、文化末・文政期、天保期、嘉永・安政期に三分できる。隆盛期となる文化末・文政期を代表する絵師としては、松好斎の門人でのちに葛飾北斎に入門したと思われる春好斎北 ...

-

-

京都・大坂の二都で長く活動した有楽斎長秀

2024/12/27

有楽斎長秀(不明-不明)は、京都の人で、寛政年間後期から天保年間後期に活躍した。一時期大坂でも活動し、その際には錦絵も手掛けた。上方浮世絵師としては長い期間の作画が確認できる。画系は不明だが、寛政から ...

-

-

上方浮世絵の様式を定着させた松好斎半兵衛

2024/12/25

大坂役者絵の特徴である美化や理想化を拒否した写実精神は、翠釜亭によって方向づけられ、流光斎如圭が確立し、流光斎の門人である松好斎半兵衛によって定着された。 松好斎半兵衛(不明-不明)は、師の流光斎と同 ...