-

-

関西における創作版画運動の草分けとなった川西英

2024/12/11

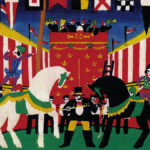

川西英「曲馬」兵庫県立美術館蔵 川西英(1894-1965)は、兵庫県神戸市兵庫区の回船業と乾物米穀問屋を代々営む旧家に生まれた。早くから美術に親しみ、兵庫県立神戸商業高校卒業時には、神戸市相生町の洋 ...

-

-

青龍社の中心メンバーとして活躍した加納三楽輝

2024/3/25

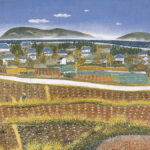

加納三楽輝「海の市日」兵庫県立美術館蔵 加納三楽輝(1898-1981)は、兵庫県有馬町に生まれた。はじめ京都で山元春挙に学び、大正8年に上京して山村耕花(参考)に師事した。昭和3年「豊起」の号で第1 ...

-

-

郷里姫路で「農」のある風景を描き続けた森崎伯霊

2024/3/20

森崎伯霊「澄秋」 森崎伯霊(1899-1992)は、兵庫県飾磨郡下中島村(現在の姫路市飾磨区中島)の農家に生まれた。少年のころから画家を目指していたが、近隣の寺の住職に手ほどきを受けた程度で、農業を手 ...

-

-

飄逸にしてモダンな画風で異彩を放った水越松南

2024/3/8

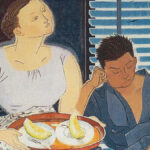

水越松南「化粧」京都国立近代美術館蔵 水越松南(1888-1985)は、姫路藩の漢学者の子として神戸に生まれ、第一神戸中学校を中退して京都に出て谷口 香嶠(参考)に師事し、その後京都市立美術工芸学校図 ...

-

-

文展を離れ国画創作協会を結成した村上華岳

2024/12/14

村上華岳「夜桜之図」京都国立近代美術館蔵 村上華岳(1888-1939)は、大阪市に生まれ、16歳の時に叔母の婚家である村上家の養子となり神戸花隈で育った。明治40年、京都市立美術工芸学校を卒業して専 ...

-

-

兵庫県画壇の重鎮として活躍した立脇泰山

2024/2/28

立脇泰山「黄昏」京都市立芸術大学芸術資料館蔵 立脇泰山(1886-1970)は、兵庫県美方郡浜坂町(現在の新温泉町)に生まれた。幼いころから画を好み、京都に出て京都市美術工芸学校(現在の京都市立芸術大 ...

-

-

油彩画「南風」で一躍名を馳せ、その後は日本画、色彩研究、舞台美術など幅広い分野でマルチに活躍した和田三造

2024/12/14

和田三造「南風」東京国立近代美術館蔵 和田三造(1883-1967)は、兵庫県朝来郡生野町(現在の朝来市)に生まれた。15歳の時に家族とともに福岡市に移ったが、翌年画家を志して福岡を出奔して上京、黒田 ...

-

-

彦根の歴史風景を記録画として描き残した上田道三

2023/11/23

上田道三「明治六年 彦根土橋町辻の図」三階建かしわ屋、牛肉すき焼村田屋、彦根郵便局電話交換室 上田道三(1908-1984)は、彦根市に生まれ、尋常小学校6年の時に京都の義姉のもとに行き、その知人で日 ...

-

-

上村松篁らと創造美術を結成した沢宏靱

2023/11/20

沢宏靱「牟始風呂」滋賀県立美術館蔵 沢宏靱(1905-1982)は、滋賀県坂田郡長浜町神戸(現在の長浜市)に生まれた。15歳の時に京都に出て西山翠嶂(参考)の内弟子となり、昭和6年に第12回帝展で初入 ...

-

-

湖国画壇の確立に尽力した西田恵泉

2023/11/15

西田恵泉「家路」 西田恵泉(1902-1980)は、滋賀県栗太郡大宝村(現在の栗東町)に生まれた。京都に出て川北霞峰に2年間師事したのち、東京の日本美術学校日本画科に入学し、大正12年の同校卒業後は東 ...

-

-

女性で最初の日本美術院同人となった小倉遊亀

2024/12/11

小倉遊亀「家族達」滋賀県立美術館蔵 小倉遊亀(1895-2000)は、滋賀県滋賀郡大津丸屋町(現在の大津市中央1丁目)に生まれた。父親は大津で時計商を営んでいたが、遊亀が10歳の時、土木事業を興す野望 ...

-

-

春挙に学び師風とは異なる多様な作品を残した柴田晩葉

2023/10/2

柴田晩葉「江州盆踊」 柴田晩葉(1885~1942)は、滋賀県大津市新町に生まれた。父の孟教は、江戸の昌平坂学問所に学んだ漢学者で、水野忠弘が朝日山藩に転封された際、藩の儒者として藩主に伴って近江を訪 ...

-

-

井伊直弼の墓守に生涯をささげた彦根藩士・遠城謙道

2023/8/14

遠城謙道 右:画賛「夏は又…」、左:画賛「三百年大祭典」 遠城謙道(1823-1901)は、彦根藩士の鉄砲足軽の子として生まれた。謙道が藩の足軽をつとめていた38歳の時、幕府の大老もつとめていた彦根藩 ...

-

-

近世初期風俗画を代表する傑作・彦根屏風

2023/7/7

彦根屏風(左隻) 彦根屏風(右隻) 「彦根屏風」は、代々彦根藩主だった井伊家に伝来したことからこの名がある。江戸時代の寛永年間(1624-1644)の制作と考えられており、注文主は明らかになっていない ...

-

-

昭和初期のプロレタリア美術運動の流れのなかで労働者を描いて高い評価を得た堀田清治

2023/6/23

堀田清治「餓」福井県立美術館蔵 堀田清治(1898-1984)は、福井市に生まれ、中学卒業後に上京し、太平洋美術研究所で高間惣七に師事した。大正13年の第1回展から槐樹社に出品し、昭和6年に同会が解散 ...

-

-

「日本的フォーヴ」と呼ばれた表現様式を展開した画家のひとりとして、淡泊な味わいを持つ独自の画境を開拓した鈴木千久馬

2023/6/19

鈴木千久馬「なわとび」東京国立近代美術館蔵 鈴木千久馬(1894-1980)は、福井市に生まれ、旧制福井中学3年の時に一家で上京した。東京では黒田清輝が主宰する葵橋洋画研究所で学び、その後東京美術学校 ...