-

-

上方役者絵の祖とされる流光斎如圭

2024/12/23

大坂における役者絵本は、安永9年に耳鳥斎が刊行した『絵本水や空』が最初とされるが、江戸ではすでに勝川春章(参考)・一筆斎文調(参考)合作による役者絵本『絵本舞台扇』が刊行されていた。この ...

-

-

戯画の領域で特異な活動を行なった耳鳥斎

2024/12/20

耳鳥斎(不明-不明)は、大坂難波橋の近くに住んでいた町人で、酒造業や骨董商を営んでいたと伝わっている。画を好み、安永から寛政年間にかけて作画し、軽妙洒脱な肉筆画を多く残している。絵本類の作も多いが、安 ...

-

-

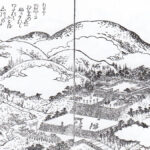

多数の版本挿絵を手掛け肉筆画も残した松川半山

2024/12/18

松川半山(1818or1822-1882)は、大坂立売堀の狂歌師・鬼拉亭力丸の子として生まれた。画は菅松峰に学び、のちに岡田玉山、丹羽桃渓に私淑した。主に版本挿絵を手掛け、多数の著書がある。また、肉筆 ...

-

-

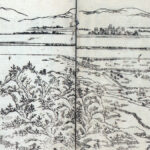

幕末大坂戯作界の第一人者で自ら挿絵も描いた暁鐘成

2024/12/16

暁鐘成(1793-1860)は、大坂西横堀で代々醤油醸造業を営む和泉屋に生まれた。『金毘羅参詣名所図会』や『西国三十三所名所図会』などの名所図会をはじめ、読本、洒落本、滑稽本から狂歌、随筆まで広範な分 ...

-

-

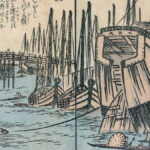

なにわ風景版画の先駆的存在・竹原春朝斎

2024/12/13

近世大坂において風景版画が盛んになるのは嘉永・安政期からで、そのきっかけとなったは、諸名所を描きそれに説明文を加えるという「名所図会」の登場だったとされる。最初の「名所図会」は、安永9年に刊行された京 ...

-

-

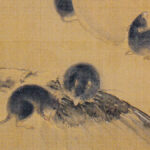

表具師を生業としその傍ら主に蛙を描いた松本奉時

2024/12/11

松本奉時(不明-1800)は、大坂の江戸堀に住み、表具師を生業とした。天明6年に見た瑞夢を契機に、多くの書画を収集して「奉時清玩帖」などの画帖に仕立て、自らも絵筆を執り、蝦蟇図のほか、花卉や山水を描い ...

-

-

大胆な構図の人物像を描いた玉手棠洲と中井藍江の門人

2024/12/9

玉手棠洲(1795-1871)は、中井藍江に師事し、山水人物を得意とした。常に酒を飲んで泥のようだったといい、そのため酔仙人と称された。住居は転々としていたようで、天保頃は堂島、老松町、嘉永頃は中之島 ...

-

-

中井藍江に学び写生にも力を注いだ林文波

2024/12/6

林文波(1786-1845)は、はじめ蔀関月に師事し、その後、関月の門人である中井藍江に学んだ。山水花鳥を得意とし、また写生にも力を注ぎ、与謝蕪村を敬愛したという。写生派の画家だが、琳派写しの人物画「 ...

-

-

雪舟や中国画を研究して一家を成した中井藍江

2024/12/4

中井藍江(1766-1830)は、はじめ蔀関月に師事し、のちに自ら雪舟をはじめ中国の李龍眠や牧谿の画を研究し、四条派の写生風も加味して一家を成した。また、中井竹山の門に詩文を学び、余技として茶を嗜んだ ...

-

-

蔀関月に学び風俗人物画を得意とした丹羽桃渓

2024/12/2

丹羽桃渓(1760-1822)は、蔀関月に画を学び、風俗人物画を得意とした。また、版刻の精細な挿絵も多く手掛けた。享和2年版の『浪華なまり』には流行画人の一人として挙げられており、画名は高かったと思わ ...

-

-

月岡雪鼎の門を出て蔀派を形成した蔀関月

2024/11/29

蔀関月(1747-1797)は、はじめ月岡雪鼎に学び、のちに自ら和漢の名蹟を研究して一家を成した。画域は幅広く、雪鼎風の美人画をはじめ、雪舟や狩野派、中国画の影響を思わせる山水画や花鳥画なども残してい ...

-

-

作風から月岡雪鼎の門人と推測される稲垣つる女

2024/12/11

稲垣つる女(不明-不明)は、肉筆美人画の作例を残す浮世絵師で、明和年間に大坂で活動したことが判明している。伝記が残っておらず経歴はまったく不明だが、その画風から月岡雪鼎の門人と推測されている。 稲垣つ ...

-

-

絵本挿絵を多数手掛け自ら読本も書いた速水春暁斎

2024/11/25

速水春暁斎(1767-1823)は、岡田玉山に画を学び、版刻の絵本挿絵を多く手掛け、また自ら読本も書いた。『武江年表』には、享和年間の活躍画人として取り上げられ「春暁斎は画人なれども自ら著述の読み本数 ...

-

-

近世刻版密画の開祖とされる岡田玉山

2024/11/22

岡田玉山(不明-不明)は、月岡雪鼎の門に学び、風俗人物を得意とし、花鳥山水も描いた。当時の上方における絵本挿絵の第一人者で、緻密で大胆な描写を打ち出して表現の新境地を開き、近世刻版密画の開祖とされてい ...

-

-

山水の小景を鑑賞する占景盤が評判となった墨江武禅

2024/11/20

墨江武禅(1734-1806)は、舟運業者が集住していた大坂の船町に住み、上荷船の運航に携わっていたが、のちに天目釜彫物を学び、彫金を手掛けた。さらに月岡雪鼎に画を学び、宋元の古蹟を研究して一家をなし ...

-

-

月岡雪鼎に学び肉筆美人画を得意とした桂宗信

2024/11/18

桂宗信(1735-1790)は、月岡雪鼎の門に学び、肉筆美人画を得意とした。また、版刻画も手掛け、『狂歌五題集』『絵本三国志』『狂歌両節東街道』などが残っている。これらの絵本類の刊行は明和から安永、天 ...