-

-

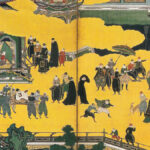

晩年は京都に戻り絵所預復帰を目指した土佐光則

2026/2/25

土佐光則(1583-1638)は、光吉の子と伝わっており、父とともに堺で活動した。父と同様に源氏絵の作品を多く残しているが、父の大画面方式とは対照的に小さな画面に緻密に描いた作品が多い。晩年は京都に移 ...

-

-

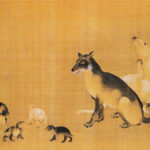

京都から堺に拠点を移し土佐派を引き継いだ土佐光吉

2026/2/23

土佐派は、南北朝時代の藤原行光を祖として始まり、室町時代後期の土佐光信・光茂父子はそれぞれ半世紀にもわたり宮廷絵所預の職に就き、やまと絵の本流として重きをなした。しかし、光茂の子・光元が若くして戦死し ...

-

-

浮世絵の元祖とされる岩佐又兵衛を祖とする岩佐派

2026/2/20

岩佐派は、近世初期にその奇想な画風でやまと絵系とくに風俗画の分野において注目すべき業績を残した。初代の又兵衛、2代の勝重、3代の陽雲以下、家系としても明瞭に記録されているが、その詳細な動向は的確につか ...

-

-

曾我直庵によって泉州堺で再興された曾我派

2026/2/18

桃山時代を代表する画派としては、狩野永徳率いる狩野派を中心に、狩野派とは異なる視点で清新でみずみずしい画風をかかげた長谷川等伯の長谷川派、水墨画を基調とした力強く厳格な画風を特徴とした海北友松の海北派 ...

-

-

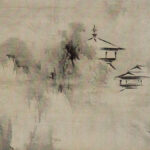

雪舟の後継者・雲谷等顔を祖とする雲谷派

2026/2/16

雲谷派は、雲谷等顔を祖とする水墨画系の画派で、雪舟の流れを汲むとされる。祖の等顔は、山口の毛利家に仕え、輝元から毛利家秘蔵の雪舟筆「山水長巻」と、雪舟のアトリエ「雲谷庵」を与えられ、晩年を山口で過ごし ...

-

-

武人画家の気骨を表現した海北友松を祖とする海北派

2026/2/18

海北派は、桃山時代に異彩を放った武人画家・海北友松にはじまる画派で、狩野派の装飾的で華麗な様式とは一線を画し、宗元画の影響を受けた水墨画を基調とした力強く厳格な画風を特徴とした。祖となる友松は、近江国 ...

-

-

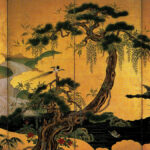

狩野派を脅かした長谷川等伯率いる長谷川派

2026/2/11

長谷川派は、長谷川等伯を祖とする漢画系の一派で、桃山時代、当時画壇の中心だった狩野派と競い合いながら、狩野派とはまた違った清新でみずみずしい画風をかかげた。豊臣家との関係も深く、京都を中心に独特の華や ...

-

-

写生画風を取り入れ京狩野に新生面を開いた狩野永良

2026/2/9

京狩野4代・狩野永敬の子・永伯は、16歳の時に父を亡くし、京狩野5代を継いだ。はじめ父に画法を学んだのち、狩野宗家の中橋狩野9代主信について学び、瀟洒な江戸狩野様式の画風に接近した。永伯に男子はなく、 ...

-

-

温雅なやまと絵と奇矯な画風を使い分けた狩野永敬

2026/2/6

狩野永敬(1662-1702)は、京狩野3代目の狩野永納の実子で、25歳の時に4代目を継いだ。初代・山楽、2代・山雪の代から京狩野の支持者だった九条家、同家と姻戚関係にあった二条家など有力公家の庇護を ...

-

-

日本初の美術史論『本朝画史』を完成させた狩野永納

2026/2/4

狩野永納(1631-1697)は、狩野山雪の長子で、21歳の時に父・山雪が没し、京狩野を相続した。本家江戸狩野に対する痛切な対抗意識も引き継ぎ、逆にそのために父・山雪の怪奇様式を発展させることには慎重 ...

-

-

幾何学的な画面構成で異彩を放った狩野山雪

2026/2/2

京狩野の祖・狩野山楽には、光教という実子がいたが若くして没したため、門人の山雪が娘婿となって狩野家に入った。九州肥前に生まれた山雪は、幼い時に父とともに大坂に移住したが、16歳の時に父を亡くし、山楽に ...

-

-

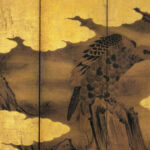

狩野派が江戸に進出するなか京都に留まった狩野山楽

2026/1/30

狩野派は、狩野正信によって京都の地で始まり、その4代目にあたる永徳の時代に絶頂期を迎えた。永徳は、織田信長や豊臣秀吉に重用され、豪快でスケール感あふれる画業を展開し、カリスマ的存在で一門を統率したが、 ...

-

-

狩野派最後の近世初期風俗画を描いた狩野甚之丞

2026/1/28

狩野甚之丞(不明-不明)は、狩野宗秀の子で、狩野永徳の甥にあたる。慶長6年、病の床にあった父の宗秀は、兄永徳の子・光信にあてて遺言状を書き、息子・甚之丞の養育を託した。光信は叔父の末期の願いに応え、家 ...

-

-

豊臣家の御用絵師をつとめた狩野内膳

2026/1/26

狩野内膳(1570-1616)は、戦国武将として名をはせた伊丹城主・荒木村重の家臣の家に生まれた。9歳の時に根来寺蜜厳院に預けられたが、織田信長によって荒木家が滅ぼされたため、のちに環俗し、狩野松栄に ...

-

-

狩野派で最も早く徳川家の御用絵師となった狩野長信

2026/1/23

狩野長信(1577-1654)は、狩野松栄が59歳の時の子で、狩野永徳の末弟にあたる。永徳とは34歳離れており、永徳の子の光信や孝信よりも年少で、2人の没後も長寿を保ち、狩野派の中心画家として活躍した ...

-

-

江戸幕府御用絵師の道を拓いた狩野孝信

2026/1/21

狩野孝信(1571-1618)は、狩野永徳の二男として生まれ、偉大な父とそれに反した道を歩もうとする兄の光信の狭間に立って困惑し、父の豪放な筆致、兄の優美な画風の両方の特色を融合することによって自己の ...