-

-

画人として大成した福井藩士・島田雪谷

2023/5/12

島田雪谷(1828-1884)は、はじめ岩尾雪峯に四条派を学び、のちに同派の横山清暉に師事した。前藩主の松平慶永と藩主の茂昭に画家としての才能を認められて庇護を受け、多くの門人を育てた。長男の雪湖と二 ...

-

-

町絵師として画名が高かった早瀬蘭川・来山父子

2023/5/10

越前で画名が高かった町絵師としては、早瀬蘭川・来山父子がいる。早瀬蘭川(1777-1837)は福井城下神明町に生まれ、京都に出て原在中に師事し、美人画で評判を得た。子の来山は、父同様に京都に出て四条派 ...

-

-

父又兵衛の跡を継ぎ福井藩につかえた岩佐勝重

2023/5/8

岩佐又兵衛没後は、子の岩佐勝重(不明-1673)が岩佐派を継いで、狩野派と並んで福井藩の御用絵師として、福井城障壁画の制作などを手がけた。しかし、その活動は専ら福井中心で、父のように全国規模ではなかっ ...

-

-

風俗画の分野に新境地を開き、浮世絵の開祖と称された岩佐又兵衛

2024/12/11

岩佐又兵衛(1578-1650)は、大和絵と漢画を折衷したような独特の画風で風俗画の分野に新境地を開き、「浮世又兵衛」の異名をとり、一世を風靡した。浮世絵の祖、大津絵の祖とも称され、その様式は同時代や ...

-

-

福井藩の御用絵師をつとめた狩野家と奈須家

2023/5/3

福井藩最初の御用絵師となった狩野了之が没した後は、江戸で狩野安信に学んだ嫡男の狩野元昭(1623-1681)がその跡を継承した。元昭の跡は長子の竹雲が相続したが、貞享3年の藩主綱昌改易と時を同じくして ...

-

-

福井藩最初の御用絵師・狩野了之

2023/5/1

福井狩野派の元祖にあたる狩野了之(不明-1660)は、狩野光信門下の高弟・渡辺了慶の子として京都に生まれ、自らも光信に学んだ。京都において画名が高く、狩野姓を許されている。 嘉永15年に三代福井藩主・ ...

-

-

曾我派の流れを汲むとされる敦賀の鷹絵師・橋本長兵衛

2023/4/27

越前敦賀を中心に活躍した画派に橋本派がある。初代の橋本長兵衛(不明-不明)は曾我派の流れを汲むとされ、鷹図を得意とした。二代長兵衛も初代と同様に鷹図を得意とし、小浜藩主の御用をつとめた。二代目没後は三 ...

-

-

越前若狭で活躍した小栗宗湛を祖とする小栗派

2023/4/17

越前曾我派が一乗谷及び北庄城下で水墨画の世界を展開していた頃、若狭では、曾我派初代の墨溪と同じく京都で周文に学んだ小栗宗湛(1413-1481)を祖とする小栗派が活躍していたと考えられている。 小栗宗 ...

-

-

桃山時代に泉州堺で新たな曾我派を興した曾我直庵

2023/4/13

墨溪を祖とする越前曾我派は、天正元年(1573)の朝倉氏滅亡とともに一乗谷から姿を消したが、この時の曾我派の絵師としては、4代宗誉と5代紹祥が想定されている。5代紹祥は、その後曾我派とかかわりの深かっ ...

-

-

越前曾我派の始祖とされる墨溪

2023/4/10

越前国(福井県)は元来、室町幕府の三菅領家のひとつである斯波氏が守護だったが、斯波氏の内紛に乗じて重臣の朝倉敏景が守護の座を奪い、本居を黒丸から一乗谷に移し、以後5代約100年の間朝倉氏が越前をおさめ ...

-

-

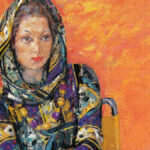

煌びやかな人物表現を展開した高光一也

2025/3/27

高光一也(1907-1986)は、金沢市専称寺の住職の子として生まれ、石川県立工業学校図案絵画科に学んだ。同校卒業後は金沢市内の小学校の美術教師をしながら制作し、22歳の時に二科展に初入選し、これを機 ...

-

-

第二紀会(現在の二紀会)を創立するなど戦後の日本洋画壇をリードした宮本三郎

2024/12/14

宮本三郎(1905-1974)は、小松市の農家に生まれ、旧制小松中学校に入学したが2年で中退し、画家を志して兄の住む神戸を経て上京、川端画学校洋画部に入学して藤島武二の指導を受け、前田寛治、安井曾太郎 ...

-

-

石川県で初めて裸婦デッサンを学べる洋画研究所を開設した飛鳥哲雄

2023/3/23

飛鳥哲雄(1895-1997)は、金沢市に生まれ、石川県立工業学校図案絵画科を卒業し、東京美術学校に進学、同校卒業後は三越呉服店美術部に入社した。二科展に出品するなど活発な制作活動を行なっていたが、関 ...

-

-

大正期に文展・帝展に出品した石川県の洋画家

2023/3/20

大正期に入ると、石川県出身の洋画家たちのなかでも、東京美術学校出身の画家たちを中心に、文展・帝展で入選、入賞する画家たちが出てくる。大正5年第10回文展では伊東哲(1891-1979)が初入選し、大正 ...

-

-

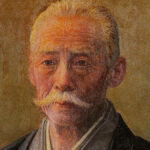

伊藤博文の両親の肖像画を描いて名声を博した早田楽斎

2023/3/15

早田楽斎(1872-1946)は、加賀藩士の家に生まれ、幼いころから南画家の青山観水について画を学んだ。石川県専門学校に入学して得田耕と出会い、その才能を認められ洋画家になることを勧められ、上京して五 ...

-

-

石川県の初期洋画壇に大きな足跡を残した佐々木三六

2023/3/13

福井市に生まれた佐々木三六(1860-1928)は、父親の転勤に伴い上京し、その後、語学修得のためイタリアに留学し、トリノ府皇国美術学校で図画と油絵を学んだ。帰国後は内務省勤務などを経て第一高等中学校 ...