-

-

日本的洋画を目指して福田平八郎ら日本画家と六潮会を結成した牧野虎雄

2024/12/14

新潟県中頚城郡高城村(現在の上越市)に生まれた牧野虎雄(1890-1946)は、5歳の時に新潟を離れ、一家で東京に移住した。日本中学(現在の日本学園高等学校)在学中に画家を志し、白馬会の葵橋洋画研究所 ...

-

-

高村真夫ら不同舎に学んだ新潟の洋画家

2022/5/13

明治20年、国立の美術教育機関として東京美術学校が創設されたが、フェノロサや岡倉天心らの洋画排斥運動の影響か、当初は同校に西洋画科は設置されておらず、明治美術における西洋絵画の底辺を大きく広げたのは民 ...

-

-

日本洋画の揺籃期に多くの洋画家を育てた小山正太郎

2022/5/11

越後の長岡藩医の家に生まれた小山正太郎(1857-1916)は、はじめ政治家を志して13歳で上京し、働きながら学んでいたが、幼いころから関心があった絵画への想いを断ち切れず、上京の翌年、川上冬崖の聴香 ...

-

-

日本画の理想を求めて国画創作協会を結成した土田麦僊

2024/12/11

新潟県佐渡の農家に生まれた土田麦僊(1887-1936)は、16歳で京都に上り、はじめ鈴木松年・松僊に学び、ついで竹内栖鳳に師事した。栖鳳のもとでは、四条派の伝統的写生に西洋絵画の写実性を加味した栖鳳 ...

-

-

日本画における新古典主義的画風を確立した小林古径

2024/12/11

小林古径(1883-1957)は、新潟県中頚城郡高田土橋町(現在の上越市)に生まれた。11歳頃に山田於菟三郎に画の手ほどきを受け、ついで青木香葩に学び、明治32年、16歳の時に上京して梶田半古の画塾に ...

-

-

帝展に対抗して会期を合わせて美術展を開催し、実験的な日本画に挑んだ尾竹竹坡

2024/12/11

新潟市に生まれた尾竹竹坡(1878-1936)は、4歳で笹田雲石に師事して南画を学び、13歳の時に、兄の越堂を頼って弟の国観とともに富山に移り、18歳で上京するまで売薬版画の下絵や新聞挿絵の制作に携わ ...

-

-

初期の東京美術学校で学んだ新潟出身の日本画家、佐々木林風・西方春叢・桐谷洗鱗

2025/3/27

明治20年に創設された東京美術学校の日本画科で学んだ新潟出身の画家としては、佐々木林風、西方春叢、桐谷洗鱗らがいる。 佐々木林風(1884-1933)は、東京美術学校を卒業後、一時新潟の小千谷中学校に ...

-

-

南画の近代化の一翼をになった田村豪湖

2022/4/25

田村豪湖(1873-1940)は、南魚沼郡中之島村(現在の新潟県南魚沼市)の農家の四男として生まれた。幼いころから絵を描くことが得意で、7歳の時に病により片足が不自由になったこともあり、早くから画家を ...

-

-

退色しにくい「津端式絵具」を開発した津端道彦

2022/4/22

津端道彦(1868-1938)は、新潟県中魚沼郡外丸村(現在の津南町外丸本村)に生まれた。生家は酒造業を営んでおり「菊水」という銘柄の酒を造っていた。父の荘六は藍亭と号して南画を描いており、道彦も少年 ...

-

-

上海領事館に勤務しながら南画を研究した大倉雨村

2022/4/18

大倉雨村(1846-1899)は、新潟町(現在の新潟市)の医師・大倉良庵の子として生まれ、幼いころから地元の絵師・松尾紫山に画を学んだ。父の没後は江戸に出て、さらに長崎に行き鉄翁祖門に学んだ。27歳の ...

-

-

美人画を通して明治中期の女性風俗を描いた楊洲周延

2024/12/14

越後高田藩の江戸詰藩士の子として江戸に生まれた楊洲周延(1838-1912)は、はじめ歌川国芳の門人となり、国芳の没後は役者絵で人気だった豊原国周に師事した。江戸藩邸で高田藩士としてつとめるかたわら絵 ...

-

-

頚城の異色南画家・東洋越陳人と磯野霊山

2022/4/13

越後国中頸城郡三和村(現在の上越市)の農家に生まれた東洋越陳人(1836-1916)は、7歳の時に荻野退治の塾に入り経史を学んだ。漢詩の暗誦と習字が得意で、子どもとは思えない絵を描いていたという。本人 ...

-

-

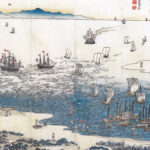

新潟への最初の外国船渡来を描いた井上文昌

2022/4/11

井上文昌(1818-1863)は、新潟町(現在の新潟市)で代々町役人をつとめていた井上家に生まれ、江戸の谷文晁に入門し、文晁の高弟・遠坂文雍(1783-1852)に画を学んだとされる。現存作品は少なく ...

-

-

幕末の新潟町で中心的な画人として活躍した行田魁庵

2022/4/8

新潟神明宮の神官の子として生まれた行田魁庵(1812-1874)は、幼いころから絵を好み、新潟の町絵師・志賀北洋に手ほどきを受けたのち、一ノ木戸村の神明宮神官で従兄にあたる行田雲濤のもとで絵を学んだ。 ...

-

-

新潟風俗を描いた絵巻物「蜑の手振り」を制作した初代新潟奉行・川村修就

2022/4/6

天保14年、幕府は長岡藩に対し、唐物抜荷事件の取締まり不備や北国方面の海岸防備の不十分さを理由に上知を命じて新潟を幕府直轄領とし、新潟奉行を新設、初代新潟奉行に勘定吟味役・川村修就の就任を命じた。修就 ...

-

-

戯作者として知られた浮世絵師・墨川亭雪麿

2022/4/4

墨川亭雪麿(1797-1856)は、越後国高田藩の江戸詰藩士の子として江戸に生まれた。藩主・榊原政養に仕えるかたわら、喜多川歌麿の門人である墨川亭月麿に師事し、墨川亭雪麿の号を与えられた。また、戯作者 ...