-

-

東京美術学校卒業後に帰郷し、明治・大正・昭和期の石川の日本画界で中心となって活躍した武藤直信

2023/1/25

武藤直信(1885-1971)は、石川県立工業学校図案絵画科を卒業後、東京美術学校日本画科に進み、郷土出身の島田佳矣に師事した。師の島田佳矣は、明治22年の東京美術学校開設とともに同校に進学し、卒業後 ...

-

-

山脇皜雲ら金沢工業学校の開校に際して図案絵画科教師として中央から招聘された日本画家

2024/12/11

明治20年、産業振興のための技術者を養成する機関として金沢工業学校が創立された。同校は、明治22年に石川県工業学校、明治34年に石川県立工業学校と改称され、以後、絵画、彫刻、工芸分野からすぐれた人材を ...

-

-

北陸に江戸琳派の画風を伝えた山本光一

2024/1/3

山本光一(1843?-1905?)は、江戸琳派を創始した酒井抱一の門人・山本素堂の長男として江戸に生まれ、抱一の名跡を守る「雨華庵」の三世・酒井鶯一の門に入り、父の素堂や外祖父の野崎真一に江戸琳派の画 ...

-

-

岸連山に学び師風を伝えて京都で活躍した森春岳

2023/1/18

森春岳(1836-1917)は、金沢に生まれ、京都に出て岸連山に師事した。師の岸連山は、岸派の画法に四条派の写実表現を加味した画風を展開した岸派の絵師で、春岳はその画風を忠実に学び、師風を伝えて京都で ...

-

-

友禅の下絵描きから日本画家に転身し意欲的に活動していたが41歳で没した越田香秋

2023/1/16

越田香秋(1883-1925)は、金沢市百々女木町(現在の金沢市宝町)に生まれた。はじめ友禅の下絵を描いていたが、画家として立つ決心をして中浜松香の門に入り本格的に修業をはじめた。各種展覧会に出品して ...

-

-

画家の家系に生まれ、明治・大正期の石川日本画壇で重鎮として活躍した中浜松香

2023/1/13

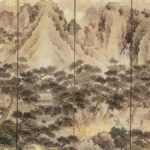

中浜松香(1857-1921)は、祖父が中浜鶴汀で、父が中浜龍淵という画家の家系に生まれ、幼いころから画を好み、家代々の画風を学ぶとともに、諸流派の画法を研究し、主に南画の研鑽につとめた。 水墨画、花 ...

-

-

鈴木派四天王随一と称された梶野玄山

2023/1/11

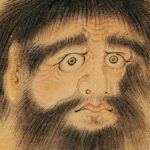

梶野玄山(1868-1939)は、加賀国石川郡松任町(現在の白山市)に生まれ、3歳の時に父を、5歳の時に母を亡くし、幼年期から祖父母に引き取られて養育された。祖父の喜右衛門は金沢の村田芝園について画を ...

-

-

北陸画壇の向上発展に貢献した高村右暁

2023/1/9

高村右暁(1867-1954)は、加賀藩ゆかりの狩野派の絵師の家に生まれ、祖父の玄佳に手ほどきを受けたのち、20歳の時に垣内右嶙の門に入って四条派の画法を学び、北陸地方屈指の作家と称されるようになった ...

-

-

京都の画風を石川に持ち込んだ垣内右嶙・雲嶙父子

2023/1/6

飛騨高山に生まれた垣内右嶙(1825-1891)は、京都に出て四条派の岡本豊彦、塩川文麟に学び、さらに南画の要素を加味して独自の画風を展開した。明治12年に金沢を訪れ、画塾を開いて多くの門弟を育て、こ ...

-

-

狩野墨川ら幕末の神田松永町狩野家の絵師

2022/12/23

江戸の表絵師の画系である神田松永町狩野家は、始祖の狩野友益が五代藩主・前田綱紀に取り立てられて以来、その長男の伯円をはじめ、幕末に墨川の跡目を継いだ宗益まで、加賀藩と深い関わりを持ち続けた。 狩野墨川 ...

-

-

岡田静山ら加賀の近世南画家

2022/12/21

加賀の近世南画家としては、江戸時代中期に加賀藩の計史・深山台州や医師の津田菜窠らが独自の南画を描き、江戸時代中期から後期にかけては、鶴来出身で今枝家の儒者・金子鶴村(1759-1840)や加賀藩士の寺 ...

-

-

藩政の改革につとめた加賀藩士・寺島応養

2022/12/19

寺島応養(1777-1837)は、通称を蔵人といい、高岡町奉行、定検地奉行、改作奉行、大坂借財仕法主付など藩の諸役を歴任し、第11代藩主・前田斉広の重用を受けて藩政の改革につとめた。しかし、晩年は貧し ...

-

-

大雅風を追究し「能登の大雅堂」と呼ばれた池野観了

2022/12/16

池野観了(1753-1830)は、能登国羽咋郡赤住村(現在の志賀町赤住)の真宗大谷派恩敬寺住職の子として生まれた。幼いころから仏典に親しみ、成人してから伊勢の西弘寺恵林和尚に学んだが、まもなく京都に出 ...

-

-

江戸時代中期に活躍した武人画家・矢田四如軒

2022/12/14

矢田四如軒(1718-1794)は、加賀藩の年寄衆前田土佐守家の家老・矢田唯幻の二男として生まれ、兄が病死したため家督を継ぎ、前田土佐家の家老をつとめた。画についての師は不明だが、残された作品から狩野 ...

-

-

桜画を専門に描いた三熊派の祖・三熊花顛

2023/3/27

江戸時代中期の京都において、桜の絵を専門に描く画家たちがいた。その始祖は、『近世畸人伝』の発案者として知られる三熊花顛(1730-1794)で、花顛は、桜の品種や銘木を細かく描き分けながらも、博物学的 ...

-

-

岸駒・岸岱に学んだ加賀の岸派

2022/12/9

文化5年(1808)、金沢城二ノ丸御殿が焼失し、その復興工事が翌年から行なわれた。御殿の障壁画制作のために江戸から狩野友益とその子・墨川が金沢に下り、地元の狩野派からは八代梅田九栄、佐々木泉景らが加わ ...