-

-

二紀会の創立に参加し日本洋画壇の中心的存在として活躍した田村孝之介

2025/8/6

田村孝之介(1903-1986)は、大阪船場に生まれ、17歳の時に上京して太平洋画会研究所に学び、翌年帰郷して小出楢重に師事した。大正13年、小出らによって信濃橋洋画研究所が創設されると、開所と同時に ...

-

-

終戦後の新生日本美術を樹立するため行動美術協会の創立に参加した榎倉省吾

2024/4/22

榎倉省吾(1901-1977)は、兵庫県加東郡小野町(現在の小野市)に生まれた。苦学しながら絵画を学び、姫路歩兵第39連隊に入隊したのちに美術展に出品をはじめ、昭和3年に第5回槐樹社展、第2回全関西洋 ...

-

-

関西水彩画会を創立し水彩画普及につとめた別車博資

2024/4/19

別車博資(1900-1976)は、兵庫県神戸市に生まれた。県立工業高校で教鞭をとるかたわら、油彩、水彩画を独習し、特に三宅克己が著した水彩画の技術書によって学んだ。また、哲学に深い関心を持ち、西田幾多 ...

-

-

兵庫県内各地の風景を描き続けた辻愛造

2024/4/17

辻愛造(1895-1964)は、大阪市に生まれ、はじめ湯川松院に日本画を学んだが、大正のはじめ頃から赤松麟作について洋画を学んだ。さらに上京して太平洋画会研究所で学び、巽画会洋画部や日本美術院展洋画部 ...

-

-

京都洋画壇で活躍し広告画図案も手掛けた池田治三郎

2024/4/15

池田治三郎(1888-1966)は、兵庫県神戸市に生まれ、京都に出て関西美術院で鹿子木孟郎(参考)に学んだ。的確なデッサンと堅実なリアリズムを習得し、門下のなかでも注目される存在だったという。 大正元 ...

-

-

水彩風景画や墨画、モノタイプを応用した版画などで詩情豊かな作品世界を作り上げた中村忠二

2024/4/12

中村忠二(1898-1975)は、兵庫県飾磨郡御立村(現在の姫路市)に生まれた。小学校卒業後は郵便局に勤務し、大正4年に大阪に出た頃から芸術に憧れるようになり、20歳の時に上京して翌年日本美術学校に入 ...

-

-

神戸に洋画研究所を設け後進の指導にあたった林重義

2024/4/11

林重義は、京都市立絵画専門学校で日本画を学んだのち洋画に転じ、鹿子木孟郎に師事しました。昭和5年パリから帰国し二科展で滞欧作を展示しましたが、同年二科を脱退して独立美術協会の結成に参加しました。終生神戸に住み、洋画研究所を設立して後進の指導にあたりました。

-

-

芦屋に転居し44歳で没するまでの5年間で数々の裸婦像の名作を生み出した小出楢重

2024/12/11

小出楢重(1887-1931)は、大阪市に生まれ、中学生のころから四条派の渡辺祥益に日本画を学んだ。卒業後は上京して東京美術学校西洋画科を受験したが、木炭素描の準備不足のため不合格となり、定員に余裕の ...

-

-

パリで藤田嗣治から強い影響を受け制作した上山二郎

2024/4/5

上山二郎(1895-1945)は、東京神田に生まれ銀座で育った。18、9歳頃から川端画学校に通い、大正9年同校の有志によって結成された「地平社」に銅版画を発表した。その後、日本創作版画協会主催の展覧会 ...

-

-

渡仏しアマン・ジャンに学んだ中村義夫

2024/4/3

中村義夫(1889-1957)は、兵庫県赤穂市に生まれた。父親の勤務の都合で大阪に転居し、松原三五郎に師事して洋画を学んだ。その後、東京美術学校に入学し、黒田清輝、和田英作の指導を受け、在学中葵橋研究 ...

-

-

パリで佐伯祐三の壮絶な制作態度と悲劇的な死を目前にし画業のうえで決定的な影響を受けた大橋了介

2024/4/1

大橋了介(1895-1943)は、滋賀県彦根市に生まれ、8歳頃に一家で台湾に移り住んだ。台湾総督府台北第一中学校卒業後、大正8年に上京し、翌年東京美術学校の受験にのぞんだが失敗、本郷洋画研究所で岡田三 ...

-

-

関西版画会の重鎮として活躍した前田藤四郎

2024/3/29

前田藤四郎(1904-1990)は、兵庫県明石市に生まれた。神戸高等商業学校(現在の神戸大学)在学中から妹尾正彦、井上覺造らとグループ「青猫社」を結成して油彩画を描いた。同校卒業後は大阪松坂屋宣伝部で ...

-

-

関西における創作版画運動の草分けとなった川西英

2024/12/11

川西英(1894-1965)は、兵庫県神戸市兵庫区の回船業と乾物米穀問屋を代々営む旧家に生まれた。早くから美術に親しみ、兵庫県立神戸商業高校卒業時には、神戸市相生町の洋風喫茶店「カフェー・ブラジル」で ...

-

-

青龍社の中心メンバーとして活躍した加納三楽輝

2024/3/25

加納三楽輝(1898-1981)は、兵庫県有馬町に生まれた。はじめ京都で山元春挙に学び、大正8年に上京して山村耕花(参考)に師事した。昭和3年「豊起」の号で第15回院展に初入選したが、その翌年に川端龍 ...

-

-

濱田観ら竹内栖鳳に学んだ兵庫県ゆかりの日本画家

2024/3/22

京都で竹内栖鳳に師事した兵庫県ゆかりの日本画家としては、橋本関雪、森月城、三木翠山、立脇泰山、村上華岳のほか、宮崎翠濤、松井香瑤、土肥蒼樹、山本紅雲、濱田観、中田晃陽らがいる。 姫路市に生まれた濱田観 ...

-

-

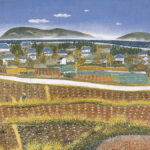

郷里姫路で「農」のある風景を描き続けた森崎伯霊

2024/3/20

森崎伯霊(1899-1992)は、兵庫県飾磨郡下中島村(現在の姫路市飾磨区中島)の農家に生まれた。少年のころから画家を目指していたが、近隣の寺の住職に手ほどきを受けた程度で、農業を手伝いながら通信教育 ...